かつて養蚕王国と呼ばれた長野県ですが、長野市の七二会(なにあい)地区では、小学生が“おかいこさん”を実際に育てて学んでいます。

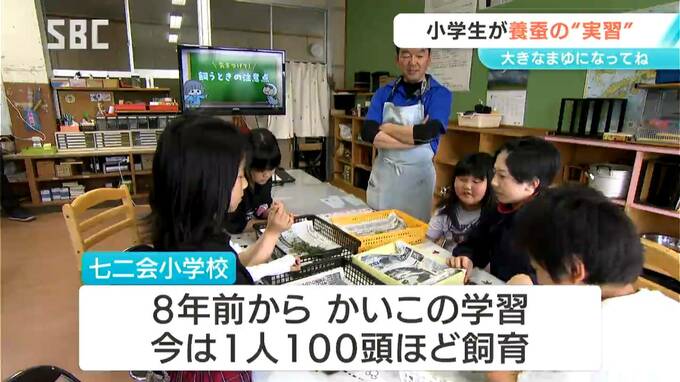

全校児童、23人の七二会小学校。そのうち、3年生から6年生が、総合学習の時間に学んでいるのが…。

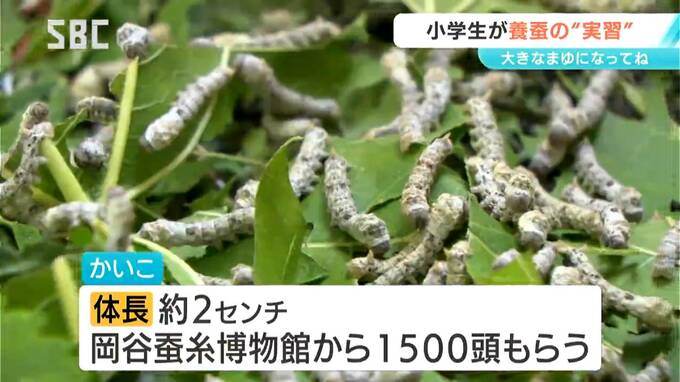

6年生が教室に運び込んだのは、箱いっぱいのかいこ。体長は2センチほど。岡谷市の岡谷蚕糸博物館から1500頭を譲り受けました。

七二会小学校では、8年前からかいこの学習を続けていて、今は、1人100頭ほど飼育しています。

ちなみに、かいこは家畜として大切に育てられてきたことから、1頭、2頭と数えるんだそうです。

3年生の4人は、この日初めて、かいこにご対面。

6年生の先輩の指導をうけながら、かいこの餌となる、桑の葉を与えます。

明治から昭和にかけ、長野県を支えた養蚕業。急傾斜地の多い、ここ七二会地区も養蚕が盛んで、小学校の校章は、桑の葉がデザインされています。

時代の流れを受け、途絶えてしまった養蚕を子どもたちに知ってほしいと、西澤浩教諭が中心となって、学習を続けています。

西澤浩教諭:「七二会というところを子どもたちに誇りに思ってもらいたいし、この地区はこんだけすごいと知ってほしいし」

子どもたちは、来月中旬にかいこがまゆになるまで、毎日のえさやりと、飼育箱の掃除に励みます。

児童:「毎日桑の葉いっぱいとるのが大変だと思う」

児童:「桑のえさやりが一番大変かなって思います」

児童:「まゆになるまで元気に桑の葉をあげて、育ててほしいなと思います」

2学期には、まゆを活用したオリジナル製品を作り、道の駅などで販売することにしています。