「メリキントキンソウ」が原因でサッカー大会の会場が変更された事例も

いたるところに見られる「メリケントキンソウ」。そもそも、どのように生息域を広げているのでしょうか?

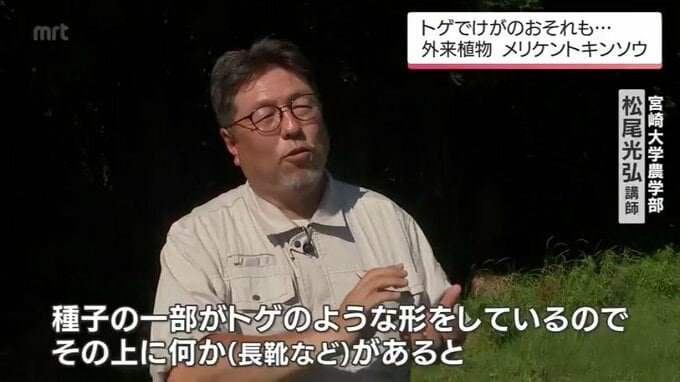

(宮崎大学農学部 松尾光弘 博士)

「種子の一部がトゲのような形をしてますので、そこの上に何か(長靴など)があるとそこにトゲが刺さって、刺さったものにくっついて移動する」

生息している場所を人や動物が歩き靴や足の裏などに種がくっつくことで知らないうちに新しい場所へと運ばれている「メリケントキンソウ」。

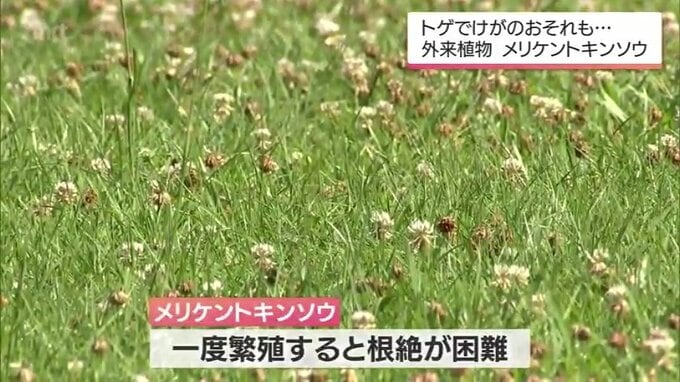

その繁殖能力は高く、県内では芝生のある学校や公園だけでなく、住宅などにも生息域が広がっているといいます。

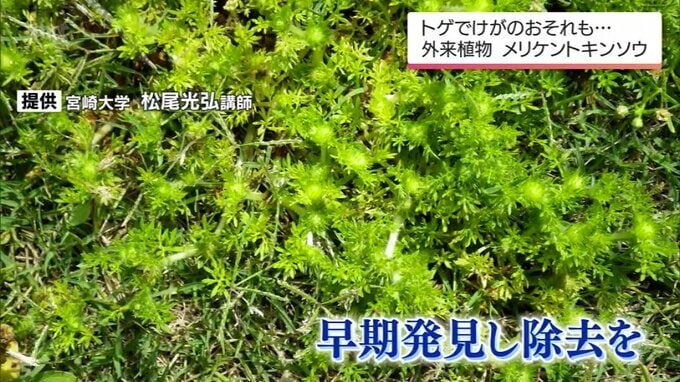

「メリケントキンソウ」は、一度繁殖してしまうと根絶することが難しいとされるため、早期に発見し、除去することが必要です。

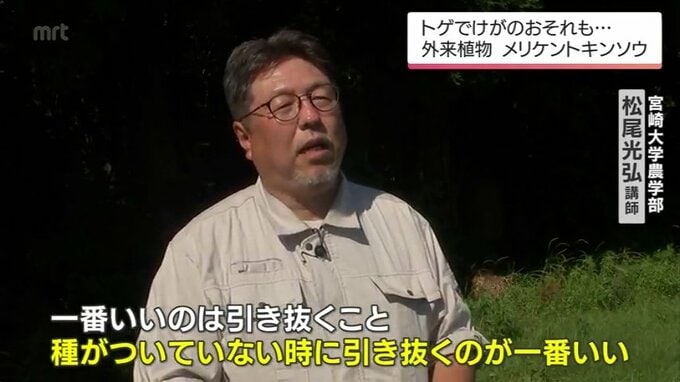

(宮崎大学農学部 松尾光弘 博士)

「一番いいのは"引き抜く"です。種がついていない段階で引き抜くのが一番いいのではないかと思います。(早めの対応が難しいときは)3月、4月になって徐々に生育が旺盛になってきたときに、発見できる機会は増えると思いますので、手で引き抜く(手段)もありますし、使うことができる場所であれば除草剤などを使ってもいいと思います」

芝生のやっかいもの「メリケントキンソウ」。

安全に外で過ごせるよう、適切な対策と日ごろからの注意が大切です。

「メリキントキンソウ」が原因でサッカー大会の会場が変更された事例もあるそうです。

除草剤が使えない場所もあるかと思いますが、メリケントキンソウはお湯をかけて枯らすのも有効的だということです。

※MRTテレビ「Check!」6月5日(木)放送分から