生活をかけた祈り 雨乞いの切実さ

「雨乞い神社」も同じように全国にある神社です。

日照りが続き、作物が枯れ、生活に深刻な影響が出るような時、人々は切実に雨を求めました。この雨乞いは個人の願いというよりも、共同体全体の存亡に関わる重要な儀式として全国各地で行われてきました。

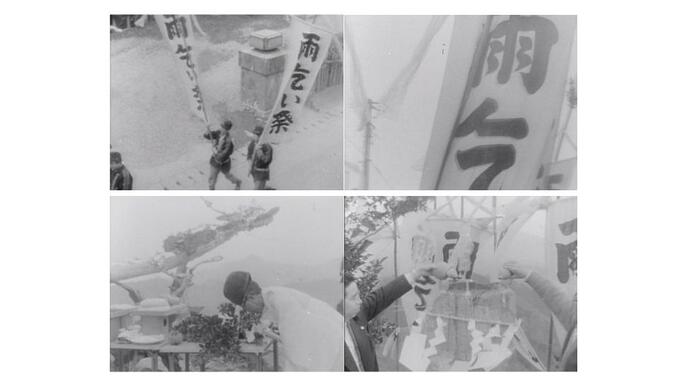

1964年の雨乞いの儀式の映像が残されていました。

「雨乞い祭」と書かれたのぼり旗を持った消防団員が町内を練り歩き、神主がはりこの竜にお祓いをしています。参列者は雨乞いの石に瓢箪(ひょうたん)の徳利で水を注ぎ、降水の神頼みをしているところです。

関東地方には雨乞いの神社がいくつかあります。中でも代表的なのは

・榛名神社(群馬・高崎市):標高約900m

・武蔵御嶽(みたけ)神社(東京・青梅市):標高929m

・大山阿夫利(あふり)神社(神奈川・伊勢原市):本殿の標高1251m

“阿夫利”は“雨降り”に由来しているとも言われています。

これらの神社は標高が高く、実際に雨が多い地域であることも共通しています。

気象予報士 森 朗氏:

神社のある辺りは、夏になると雷雲が発生しやすい場所です。この地域は雨が多く、水源もあり、ここで降った雨が川を伝って、関東平野に流れてきます。さらにここで湧いた雷雲が平野部に移動すると平野部でも雨が降ることに繋がります。このようにこの場所は関東地方の降雨にとって非常に重要なポイントとなっています。

日本で唯一、気象の神様を祀った気象神社

今月1日(2025年6月1日)、東京・杉並区にある気象神社では「気象祭」が執り行われました。1944年(昭和19年)6月1日の「気象記念日」に建立され、今年で81周年を迎えた気象神社。「結婚式が晴れますように」「旅行が晴れますように」「気象予報士に受かりますように」「雨女やめたいです」など建立以来、人々の天気への切実な願いを受け止めてきました。気象祭では多くの人々が参列し、日々の天候に感謝の祈りを捧げました。