酒米をめぐっては獲れる量に加えて価格の問題が懸念されます。

(JA全農いわて 阿部貴明米穀部長)

「岩手でもですね、酒米に限らず、この主食用米の高騰によりまして原材料、酒米、もち米、あとは水田活用米穀、どれもですね。やはり影響は受けるという状況になります」

JA全農いわての阿部貴明米穀部長は主食用米が高騰する中、それでも酒米を作ってくれた生産者にはそれなりの価格で応える必要があると考えています。

日本酒の製造原価の半分を占める酒米。極端な値上げは酒蔵の経営を直撃します。

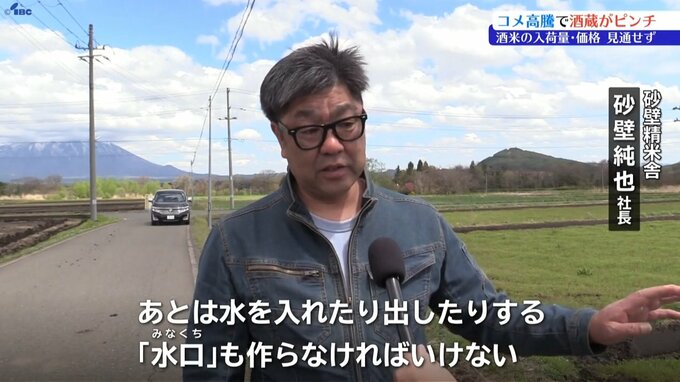

雫石町で酒米と主食用米を栽培する砂壁精米舎の砂壁純也社長です。

2025年、一度コメから牧草に転作した水田を新たに借り受け、酒米の栽培面積を増やすことにしました。

(砂壁精米舎 砂壁純也社長)

「牧草地だと、畦畔、畦がもうない状態なんで、また畦をつくらなきゃないですよっていうことと。あとは当然水を入れたり出したりする、水口これも作らなければいけないということ」

砂壁社長は酒米、主食用米ともに全量酒蔵や飲食店などと契約栽培していますが、そうしたニーズは高まっていると感じています。

(砂壁精米舎 砂壁純也社長)

「すごい引き合い多いんですよ。実際、東京、富山、あと大阪の焼肉屋さんなんかとも契約してる。価格が高い安いよりも物がないってことに対する不安感を払拭するためにも、直接契約したいっていう飲食店・ホテルも増えてますね」

砂壁さんは風や雨などその日の天候を見ながら、田植えや代かきなどその日の作業を切り替えています。

契約栽培をする以上数量と品質の約束は絶対です。

JAグループは6月、酒米をどの程度収めてもらえるか生産者と話し合って決めるとともに、県酒造組合とも交渉を重ねることにしています。

(JA全農いわて 阿部貴明米穀部長)

「面積、数量、そして一番肝心なのが価格になりますので、そのあたりのバランスで、両者が歩み寄れるところで協議を進めていくということになります」