戦後80年プロジェクト「つなぐ、つながる」です。空襲で被害を受けた民間人に対し、国は補償をしてきませんでした。「国に責任を認めて欲しい」と訴え続ける女性の思いを取材しました。

国会の会期中は、ほぼ毎週、議員会館の前に立ち続ける女性がいます。河合節子さん、86歳です。

1945年3月10日の東京大空襲。東京の下町を焼き尽くし、一晩で10万人が亡くなりました。

当時5歳だった河合さんは茨城県に疎開中でしたが…

河合節子さん

「東京の方面の空が真っ赤になっているのは、私も見ました」

疎開先に迎えに来たのは、大やけどをして顔中を包帯で巻かれた父親だけ。2人の弟、そして母親の姿はありませんでした。あの真っ赤な空の下で空襲の犠牲になっていたのです。今も遺骨は見つかっていません。

河合節子さん

「想像だにしていない死者の数が出てしまって。大きな穴を掘って、そこへ皆放り込んじゃった。私たちの家族は生ごみだったのか。一人一人の人間として扱われていないし、未だにその状態が続いている」

父親も空襲で負ったやけどに苦しみながら戦後を生き抜きましたが、国からは何の救済措置もありませんでした。

国は、軍人・軍属とその遺族にのべ60兆円ほどの補償などをする一方、空襲で被害を受けた民間人は救済の対象外としてきたのです。

東京大空襲の被害者らが国に賠償と謝罪を求めた裁判では、2013年に最高裁で原告の敗訴が確定。

それでも河合さんは活動を続け、先月、超党派の国会議員連盟が空襲などによる障害や傷あとがある人に一時金50万円を支給する救済法案をまとめましたが、国会提出の見通しは立っていません。

河合節子さん

「戦争によって命を落としたという結果は同じなのに、私達には国は責任を全く感じていない。軍人に対しては責任を感じている。それって、おかしくないですか」

河合さん自身は、空襲でけがをしなかったため、この法案では救済されません。それでも声をあげるのは、法案に国による空襲の実態調査が盛り込まれているからです。

河合節子さん

「事実をきちっと明らかにしてほしいというのが、今、私が頑張っている一番大きな理由」

河合さんは、国が空襲の実態を調査し、責任を認めることこそが、次の戦争を起こさないことに繋がると信じています。

注目の記事

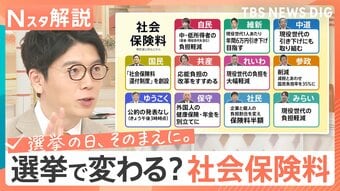

政策アンケート全文掲載【衆議院選挙2026】

「お母さんを探している」知人と飲酒するため…6歳未満の女児を自宅に11時間以上か 旭川の24歳母親を逮捕 路上にいた女児を通報人が発見

「ママ…」サンダルに長袖1枚 泣きじゃくりながら歩く1人の女の子 女子高校生2人が抱きかかえ2km先の最寄りの交番へ 道中は歌を歌ってあやし 無事に保護者の元へ

切り株の上に「エビフライ状のなにか」つくったのは「木の実を食べるあの小動物」いったい何のために?【岡山の珍光景】

『摂食障害で体重26kg』“いじめ重大事態”と認定されず提訴決意…いじめと闘った元同級生が支援「辛い気持ち絶対変わるよ」

「バイバイ」友達と別れた7秒後に最愛の娘(11)は命を奪われた 少女をはねた運転手の男(29)は「危険ドラッグ」を吸っていた 男の目は「焦点も定まらず反応もなかった」【女子児童 危険運転致死事件①】