受刑者が“塀の外”へ「自分で考えて行動」

拘禁刑の導入を見越した取り組みは他の刑務所でも。ジャガイモの作付けに汗を流すのは窃盗で服役中の50代の受刑者A。刑務所に入るのは6回目です。

受刑者Aが普段生活しているのは塀に囲まれた帯広刑務所。そこから500mほど離れたこの畑は、周囲に塀はなく、簡易なフェンスを挟んだすぐ隣は一般の道路です。

受刑者A(50代)

「こんな犯罪者、そんな人間が塀の外で仕事をさせてもらっているということが、本当はあり得ないんじゃないかと思っています」

これも拘禁刑の24グループの一つ、「開放的処遇」という取り組みです。一般社会に近い環境で農作業を行うことで、受刑者に出所後の姿をイメージしてもらうのです。

塀の外での作業のため、脱走対策も徹底しています。

刑務官

「彼らに一応、GPSを装着してもらって位置情報がわかるように対策をしています」

受刑者の選定にも、生活態度や性格など厳しい基準を設けて脱走のリスクを抑えています。

刑務官

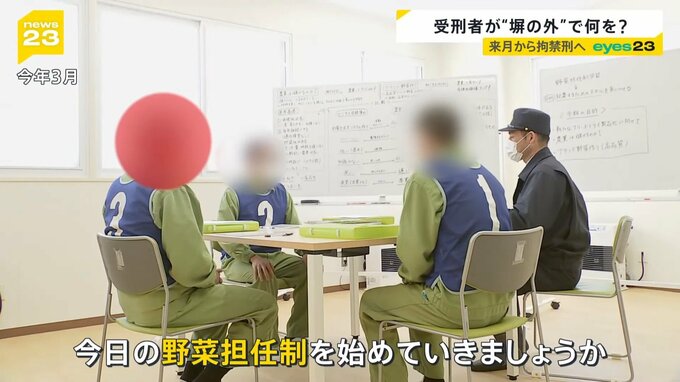

「今日の野菜担任制を始めていきましょうか」

受刑者Aが参加しているのは「野菜担任制」と呼ばれるプログラム。受刑者同士でグループを作り、1年間の目標や育てる農作物を決め、栽培・収穫から製品化まで行います。

この日はそれぞれの受刑者が考えた1年間のプランを発表する日。

受刑者A(50代)

「西洋かぼちゃ、次が枝豆です。去年はね、あまり採れなかったというか、もう1度チャレンジしてみたい。もう1つは落花生です。とりあえず、この5種類だけは覚えてみたい」

発表が終わると、他の受刑者から質問が…

チームメイトの受刑者

「取り組んでいくにあたってこういう問題が出てくるんじゃないかというのがたぶんあるかと思うんですけど」

受刑者A(50代)

「そこはおいおい勉強しながらやるしかない。この5種類の知識があるのかと言ったら、ほぼゼロに等しいので」

刑務官

「何となく植えて、何となく去年通りに、やっぱりうまくいかなかったら、これは学びにならない。今日に向けてもう少しある程度、下調べをした上で選定というところにいってほしかった」

厳しい指摘に悔しさをにじませる受刑者A。

受刑者A(50代)

「完全な知識不足というのがまず1つなんで、自分で考えながら、やっていけるような、そんな感じで野菜を育てないなとは思っているので、言われてやるんだったら、誰でもできるので」

求められるのは、塀の外の社会と同じ、自分で考えて行動することです。