商品が値上がりする前に買っておこうという客が増えるなど、消費行動にも変化が起きている。消費者が予想する1年後の物価上昇率は急激に上昇し平均8.5%となっており、消費者はインフレへの警戒を強めている。今後、家計への負担はどうなるのだろうか。専門家とともに検証する。

■物価上昇率予想は急上昇。日銀は大規模緩和継続

東京・府中にある大型家電量販店では、冷蔵庫など白物家電の買い替えを検討する客の姿があった。10月は前年と比べ洗濯機やエアコンの売り上げが1割ほど伸びているが、このところ値上げを見越して家電を求める人が増えているという。来店客からは「これからどんどん上がっていくと思うので、少しでも安い間に買う」との声が聞かれた。

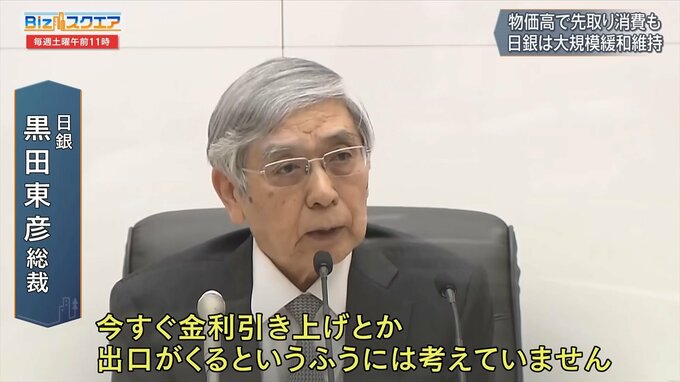

日銀が4000人にアンケートし9月に発表した「消費者が予想する1年後の物価上昇率」の平均は8.5%と急激に上昇した。先取り消費の背景には1年後、ものの値段は1割近くも上がるのでは、という消費者の意識がありそうだ。物価上昇の理由の一つとされる円安は、インフレ抑制のため金利が上昇しているアメリカと日本との金利差が原因とも指摘されるが、10月28日に行われた日銀の金融政策決定会合では、大規模緩和策の維持を決めた。黒田東彦総裁は以下のように述べた。

日銀 黒田東彦総裁:

(来年、再来年の)物価上昇率が1%台半ばという見通しですので、今すぐ金利引き上げとか出口が来るというふうには考えていません。(急速な円安の背景に日米の金利差が指摘されていることについては)日米の金利差だけに着目して最近の為替動向を説明することは、一面的ではないかと思っています。何度も申し上げていますように、金融政策は為替を目的にしていません。

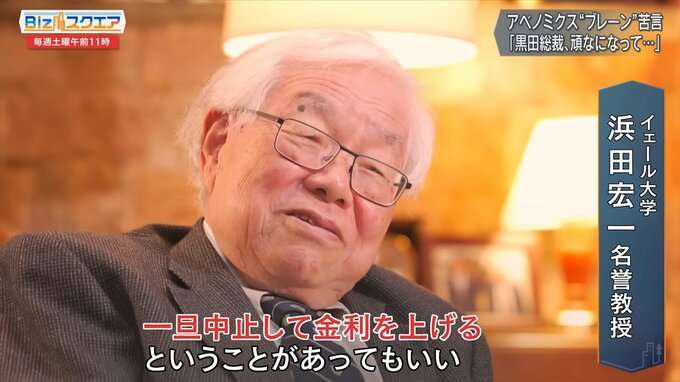

異次元緩和で日本のデフレ脱却を目指したアベノミクス。安倍政権下で内閣官房参与を務め、アベノミクスのブレーンと言われたイェール大学の浜田宏一名誉教授は、日銀の黒田総裁の姿勢について苦言を呈した。

イェール大学 浜田宏一名誉教授:

かなり円安になっていると思いますので、短期に金利を上げるなり何なりして、一旦中止して金利を上げるということがあってもいいのではないかと。各国がインフル気味になっていて、その相互作用も向こうが金融を引き締めるとこちらがインフレになるという効果が見えているから、待っている必要は僕はないと思います。

政府は28日、電気代の負担軽減策などを盛り込んだ総合経済対策を発表した。電気、ガス、ガソリンを合わせると標準的な家庭で2023年1月から9月にかけて毎月5千円程度、総額4万5000円が軽減されることになる。補正予算の一般会計は29兆1000億円となるが、財源の大半は赤字国債の発行で賄われる見込みで、将来世代に負担を先送りすることになる。