■日銀展望レポートは上方修正。物価上昇率予想の急上昇は不安心理の現れ

――東京都部の消費者物価指数は3.4%上昇している。10月はいろいろ上昇要因が多いということか。

第一生命経済研究所 首席エコノミスト 熊野英生氏:

10月1日は値上げの10月を象徴していましたが、これは11月18日に出てくる全国の数字を先取りする先行指標で、全国でも2を超えて3.5になるという状況です。

――全国の消費者物価指数は9月が3.0%だった。これが3.5ぐらいになるということで、日銀の目標2%からは相当上振りしてきた。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

そうですね、物価は安定していませんね。

日銀は展望レポートで物価の見通しを上方修正した。物価上昇率は2.3%から2.9%と前回から0.6ポイント上方修正している。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

こんなに上振れるとはほとんど誰も予想していなかったので、日銀自身にとっても予想外に物価が上昇しているということだと思います。

3ヶ月で0.6ポイントの上方修正は、プロ集団の見通しとしては上振れしすぎだ。黒田総裁は2021年末、2%に物価が届くなどということは想定できないと言っていたが、そこから大きく軌道がずれてきている。

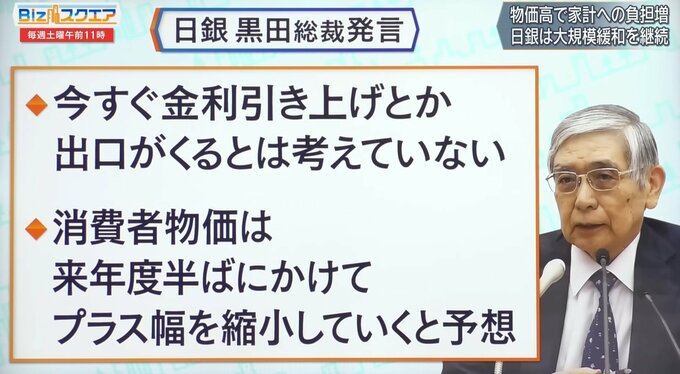

黒田総裁は「今すぐ金利引き上げとか、出口が来るとは考えていない」「消費者物価は来年度半ばにかけてプラス幅を縮小していくと予想する」と述べていた。

――物価の見通しはどんどん上振れしているが、黒田氏の発言は全く変わらない。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

展望レポートの数字はどちらかというと加熱した状況なのですが、黒田氏の説明自体はそれに冷水を浴びせるということなので、為替相場はこういう発言があった時に1円ぐらい円安方向へ戻してしまっているのです。

――黒田氏が発言するたびにせっかく介入で戻した円がまた安くなっていくということを繰り返している。来年度にかけてプラス幅を縮小していくというのはどういう論理なのか。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

海外の物価上昇が引き締めによって落ち着くという説明でしたが、それでも1.6%の物価上昇は高いのではないかと私は感じます。

物価上昇が続いている背景には人々の心、インフレを予想する心理に変化があるのではないかということだ。日銀が4000人を対象に行った1年後の物価上昇率の予想についてのアンケートによると、9月の調査では1年後の物価上昇率は8.5%まで上昇するとの結果が出ている。重要なのは、一貫して安定していた数字が、2021年から22年にかけて倍以上に上がっているということだ。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

これはまさに不安心理の現れで、例えば高齢者も老後の貯蓄が物価上昇する分、少なくなってしまうのではないかと。家電量販店の例でも「今のうちに買っておかないともっと高くなるのではないか」という不安心理になっているのだと思います。

――人々の物価上昇率の予想が上がってくると、物価は上がってくるものなのか。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

伝統的な経済理論で言うと、インフレ期待が賃金などに波及して今後の物価を上げていく。自己実現的に物価が上がっていくと考えられています。

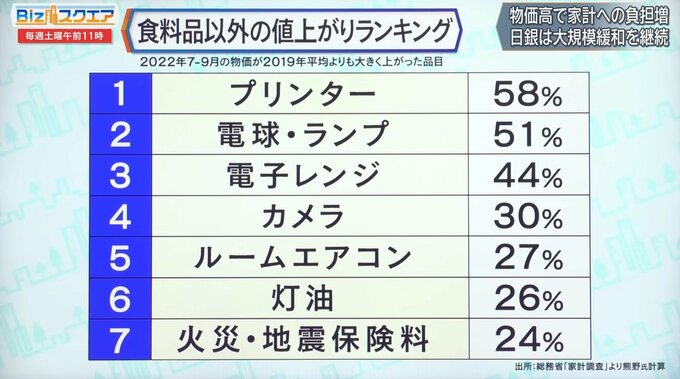

――食料品やエネルギーが値上がりしていると言われていたが、それ以外にも広がってきているのか。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

調べてみてびっくりしたのですが、コロナ前の2019年と比べると灯油は第6位で、その上にプリンター、電球、電子レンジという海外で作っている家電製品が入っていました。日本に逆輸入してくると軒並み1.5倍になっています。

――モノの分野では値上がりに広がりが出てきている。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

消費者が買い急ぎになっていて、需要が一時的に盛り上がる形です。

――サービス価格などに広がっているかというと、人件費が上がってないのでアメリカのようには上がってきていない。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

そうですね。黒田総裁は(物価上昇は)2%だけど中身が悪い、それは賃金が上がってないからだと言っていました。