■1年で12万円負担増。政府の経済対策は矛盾を内包

――今の時点で、物価上昇がどれくらい家計に負担になっているのか。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

日銀は年度2.9%と言っていましたが、2.9%を実際の数字に落とし込んで計算してみました。一言で言うと、今後、毎月1万円ずつ負担が増加していくという恐るべき数字です。実質賃金が下がるという話のコインの裏表ですね。

2022年度だけで年間にすると12万円ぐらいの負担増になるということだ。

朝食物価指数も7月時点では5.9%だったが7%上昇になっている。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

9月で7%なので、10月にまた跳ね上がるのではないでしょうか。例えばパンやコーヒー、ハムなどは、すでに10月頭から値上がりしていますから、まだ上がっていくと思います。

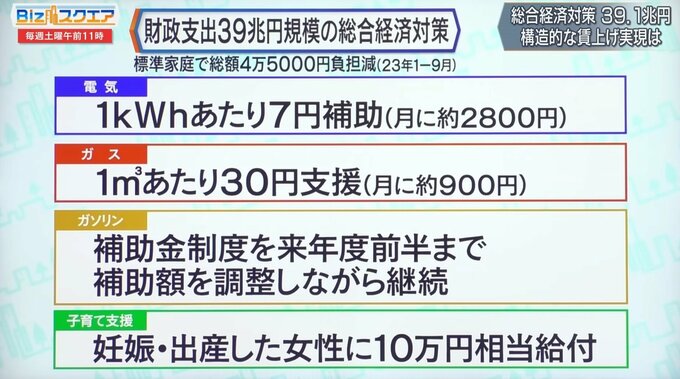

これだけの物価上昇で家計負担が増えてくると、景気の腰折れにもつながりかねないということで政府は総合経済対策を出した。「電気代は標準的な家庭で月額約2800円」、「ガスは月額900円」、「ガソリンの補助金制度の継続」、「子育て支援10万円相当の給付」など、2023年1月から9月まで1世帯あたり総額4万5000円の負担軽減となっている。

――財政支出39兆円、事業規模72兆円という膨大な経済対策になったが、全体の評価は?

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

金額は大きいですね。物価対策なのに、作っているほうはインフレ的な思考で大きいことはいいことだと思っているのではないかと思います。確かに電気代、ガス代は意味があると思うのですが、その他のところは水ぶくれしています。5兆円は予備費で膨らませているので、本当にこれだけ必要なのかと考えざるを得ません。

――電気代、ガス代、ガソリン補助が標準世帯月5000円の補助で4万5000円。9ヶ月間で約6兆円だ。39兆円のうち6兆円が直接的な物価高対策で、あとは防災・減災のための公共事業や農産物の輸出促進のための支援策、インバウンド促進のための観光施策などが入っている。これがすべて赤字国債で賄われる。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

1回蛇口をひねったらもう蛇口を元に絞り込むことができない。金融緩和もそうなのですが、始めたら止まらないという慣性の力が働いていますね。

――電気代、ガス代、ガソリン補助をいつどういう形で終わらせるのかが今後の焦点となるか。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

9月で一応終わらせることにしているのですが、私は10月以降も続くのではないかと見ています。

――電気代は2023年春には規制料金の値上げ申請を電力会社が一斉にやると言われており、そこで2、3割は上がる。補助をやめるどころかもっと増やすという話になりかねない。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

緩和が止まらない、財政出動も止まらない状況です。

――今後、考えておかなければならない点は何か。

第一生命経済研究所 熊野英生氏:

円安の原因の一つに実は貿易赤字があります。所得収支などを加えた経常収支も赤字になっていて、今後、電気代、ガス代を補助して(輸入に頼っている)化石燃料の支出が増えていくと、この赤字が増えてまた円安になるかもしれないと。根本的な解決になっていないのです。菅前総理は2030年にはCO2の排出を半分にすると言っていましたが、補助を続けて(化石燃料を)安く使ってくださいとやっていると、それとも矛盾していくので、今回の総合経済対策は矛盾を抱え込んでいると私は感じます。

電気代やガス代の補助は必要だが、その一方で化石燃料の消費を減らしていく対策への取り組みも必要だ。

(BS-TBS『Bizスクエア』 10月29日放送より)