地域社会とつながり溶け込む “開放処遇”の意義

2024年の8月初旬。少年たちは納涼祭で太鼓の演奏を披露するため、練習に追われていた。温泉カウンセリングを受けていたA少年も、炎天下で汗を流していた。

納涼祭当日。高原寮には子供からお年寄りまで、地域の人が大勢集まった。盆踊りの輪の中には、笑顔で踊るA少年の姿があった。

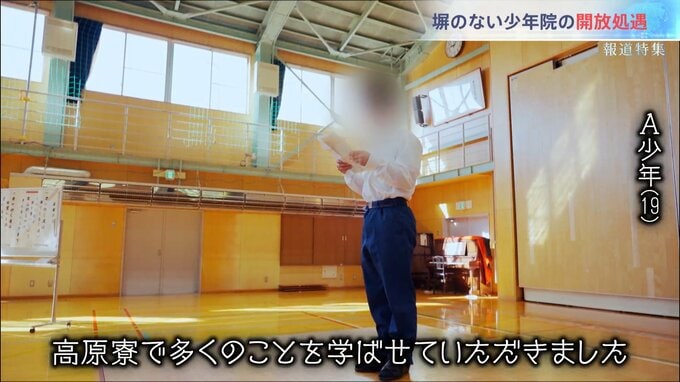

A少年(19)

「楽しいです」

女性

「上手やね、よかったよ」

地域の人から見る、少年たちの印象は…

地域の住民

「とにかく礼儀正しい、普通の男の子です」

祭りの最後は、少年たちによる太鼓の演奏。A少年も大きな声を張り上げ、力強い演奏を披露した。

江藤法務教官

「普通の人としての感性。祭りを一緒に楽しんだら楽しい、協力して作り上げるものは素晴らしいみたいな感覚が、少しでも芽生えてくれると嬉しい」

それから2か月。自殺願望を口にしていたA少年が出院することになった。

A少年(19)

「高原寮で多くのことを学ばせていただきました。本当にありがとうございました」

仲間たちと過ごした5か月間。A少年は別れを惜しみ、涙を流した。A少年は、迎えに来た祖母の車で、高原寮を後にした。

2025年1月。高原寮に手錠と腰縄で拘束されたひとりの少年がやってきた。

少年は別の少年院に収容されていて、近く出院することが決まっている。高原寮では他の少年院と連携して、出院が近い少年を受け入れ、社会復帰に向けた特別講座を行っている。

少年

「檻やフェンスがない環境なので、より社会に近い」

少年はここで2週間、高原寮の少年たちと寝食を共にする。この日は寮を出て、近くの公園と神社の清掃活動を行った。

小山法務教官

「これから会社、学校に行く。地域社会に溶け込む練習になっている」

特別講座を受けた少年は…

少年

「こういう環境だからこそ、社会に近づいてきた感じがします」

ーーがんばれそう?

少年

「頑張ります」