統計からみる8050世帯

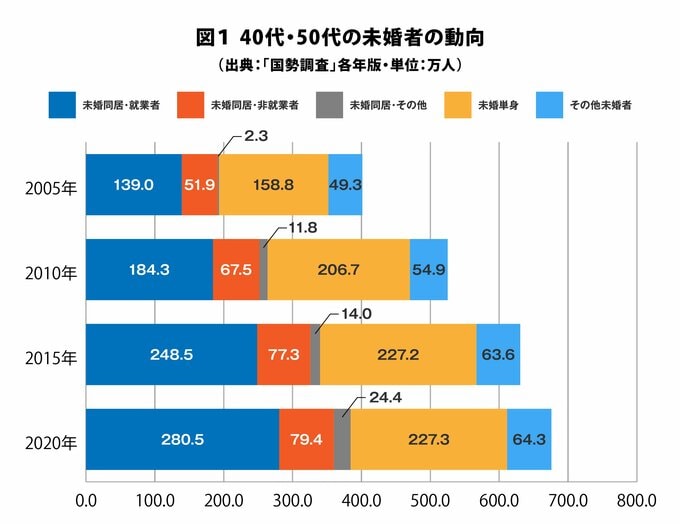

8050問題の背景の一つとして、生涯にわたって結婚しない人の増加がある。40代・50代の人に占める未婚者は2020年に675.8万人(同人口全体の19.7%)、未婚で親元に同居する人は384.3万人(同11.2%)だ。そのなかでも、未婚で親元に同居し非就業の状態にある人は79.4万人である(同2.3%)。この人たちは2005年の51.9万人から増加を続けている(図1)。

未婚で親元におり、働いていないからといって、この人たちのすべてが困窮や孤立に陥っているわけではない。しかし、5年後や10年後には親の病気や死亡によって生活が立ち行かなくなり、8050問題として知られる状態に陥る可能性がある。8050問題の前に、このような「8050世帯」で暮らす人の悩みや不安に向き合うことが求められる。

「8050問題の次は、9060問題でしょうか」と質問されることもある。確かに、親子双方が高齢化することも心配だが、問題はそれだけではない。親が衰えて施設に入所したり、入院したりすると、子どもの側は独居になる可能性がある。当たり前だが、いつまでも同居は続けられないのだ。

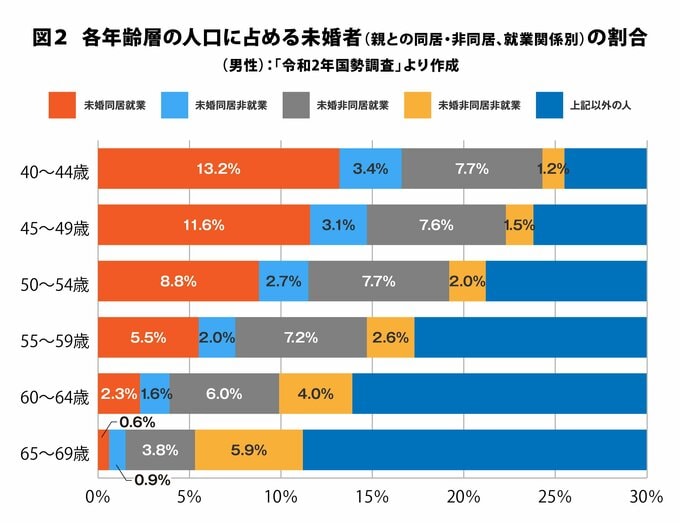

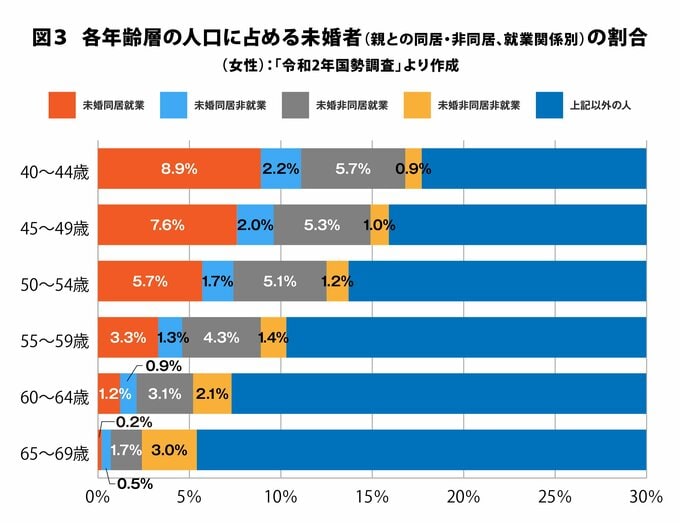

40代前半の男性では、「親元に同居・未婚・非就業」の条件に当てはまる人は同年齢層の人の3.4%を占める。年齢が高くなるとこの割合は減り、50代後半では2.0%となる。逆に、未婚・非就業で親元に同居していない人は2.6%まで上昇する(図2)。女性の場合も50代後半で非同居者(1.4%)が同居者(1.3%)を上回る(図3)。このように、8050世帯で暮らしていた人が中高年の単身者へと移行していく可能性がある。

単身者の孤立にも目を向ける

未婚化が急速に進み、「生涯にわたり結婚しなかった人」が高齢期に差し掛かる時代が到来している。

国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、単身の高齢男性に占める未婚者の割合は2020年に3割強だが、2050年には6割弱になる(日本の世帯数の将来推計(全国推計)(令和6年推計))。未婚のまま過ごしてきた人は、パートナーや子どもを通じたネットワークが乏しく、孤立するリスクを多く抱えている。

孤立死する人の数は高齢者に多いが、全体の死亡数のなかでの孤立死の割合をみると50代の男性が最多となる(「人口動態統計」の「立会者のいない死亡」数による。2021年)。高齢期になれば見守り支援などが充実するが、壮年期には支援の谷間が生じている。

孤立死した人の8割は生前にセルフ・ネグレクト(自身の健康に対するケアや住環境の衛生・整頓などを放棄すること)に陥っていたとの調査結果もある(岸恵美子編著『セルフ・ネグレクトのアセスメントとケア』中央法規出版)。「孤立死」だけではなく、生前の孤立に注目して支援する仕組みが求められている。

中高年に離職や離婚を経験した人が、孤立ゆえに親元に頼らざるを得ず、8050世帯に身を寄せる。しかし親との死別などによってふたたび孤立を深める。そのような経緯も浮かび上がってくる。8050問題と中高年の孤立を別々のものとして捉えず、トータルに理解すべきだろう。