「好循環」の芽を摘んだのは日銀?

そして、今回の日銀の見通しでもう1つ注目すべきは、展望レポートに【賃金と物価の好循環】という言葉が見当たらない点だ。

―――これまでのレポートでは必ず登場し、いわば日銀の“うたい文句”だった。それが抜け落ちたということは、この政策が難しくなってきているということか。

加藤さん:

「<賃金と物価の好循環>という説明は、元々苦しさがあった。好循環というならもっと消費が強くなっていいはずなのに、実際は食料インフレで生活が圧迫され消費全体があまり力強くないということが起きた。特にトランプ関税のような衝撃が来ている時に一番大事な公式文章にその文言を載せておくと批判が炎上しそうだな、ということで今回は1回引っ込めて仕切り直しということだろう」

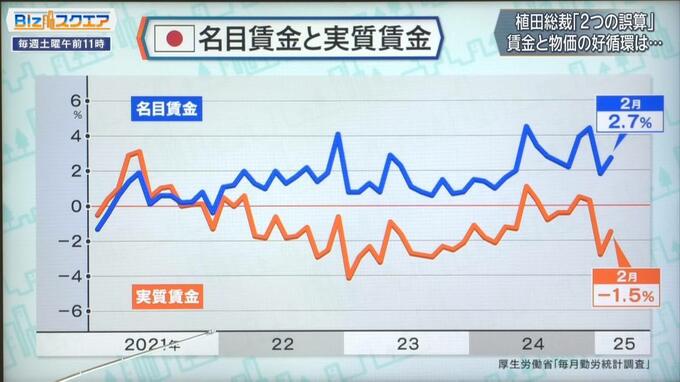

―――実質賃金もマイナスが続き、その背景には物価高があるが、会見でも“好循環がうまくいっていない”と事実上認めたような発言があった。

【植田総裁“2つの誤算”発言】(1日)

▼2024年半ばから食品価格が上昇。「第1の力」がまた出てきて実質賃金を抑えた

▼価格転嫁は財は進んだが、サービス価格への波及が遅れている

加藤さん:

「これは誤算というか明らかに予見できたこと。日銀が利上げに非常に慎重で、2024年12月も見送って年始は1ドル=160円と円安が進んだ。その円安によって食品インフレがまた起きてしまうというのは予見できるわけで、金融政策の責任が大きい」

―――価格転嫁のサービス価格への波及の遅れも、実質賃金が増えないことが原因。

加藤さん:

「一般的には消費が弱い時に、中央銀行が金利を上げることはあり得ない。ただ今の日本は、金利が低すぎ⇒過度な円安⇒消費がぱっとしないというところから、好循環が起きづらいということが起きている」