総面積150ヘクタールと言っても…、237区画に分割されている

平均年齢71歳オーバーという高齢化、後継者不足、半減した市場での生産性の不確実性…。それが稲作農家の現実だ。今、農業は過渡期にある。注目されるのが大規模化だ。

平均作付面積1.8ヘクタールという狭い田んぼで手間暇かける稲作から、機械化と効率化の稲作を経営する。農家から農業経営者への変革だ。しかし、そのために乗り越えなければならない問題がいくつもある。千葉県の大規模農家を取材した。

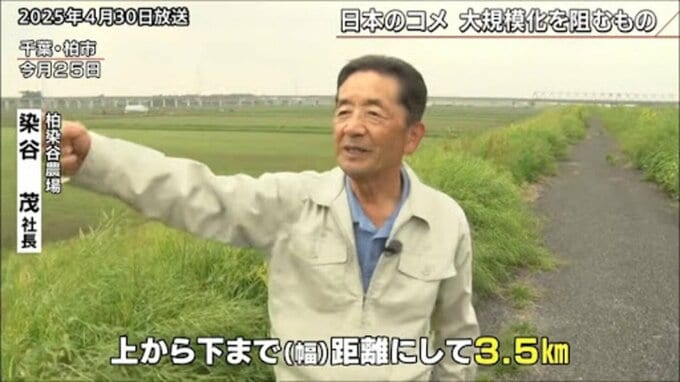

千葉・柏市で東京ドーム約32個分150ヘクタールの農地を持つ染谷さん。農業をやめた人から土地を買ったり借りたりして大規模化してきた。大規模農業のメリットを聞いた。

『柏染谷農場』染谷茂社長

「(大きな)機械が使える。小規模だと機械の償却が厳しいですよね」

大型の耕作機械は1000万円を超えるものが多い。作付面積が広ければそれも償却できるという。しかし、買い足して広げてきた染谷農場。一面の巨大農地ではなく、小さな区画の集合体だ。その結果…。

『柏染谷農場』染谷茂社長

「1区画の作業が終わってまた道路に上がって移動して次の場所に入る。機械の効率はやっぱり良くないね」

総面積150ヘクタールの水田と言っても、農道や畦道で区切られたり、途中に他人の農地があったり、などなどの理由で237区画に分割されている。田植えにしても農薬散布にしてもとにかく効率が悪い、それが現状だ。

スタジオの大規模農業経営者、徳本氏も鳥取県で100ヘクタール、東京ドーム約21個分の農地を持つが、なんと500区画に分割されているという。

農業法人『トゥリーアンドノーフ』徳本修一氏

「田んぼっていうのは水口といって水を入れる口がある。500区画の田んぼの水を毎日管理するのってもの凄い労力。極端な話100区画だったら手間が5分の1で済む。投下労働時間というんですけれど、この人件費が田んぼが分散していることで上がってしまう」

他にも、徳本氏の場合農地を借りている場合が多く、地主一人一人との交渉が大仕事だという。使っていない土地でも貸したくないという人もいれば、将来宅地になれば値上がりすると見込んで手放したくないなど色々だ。

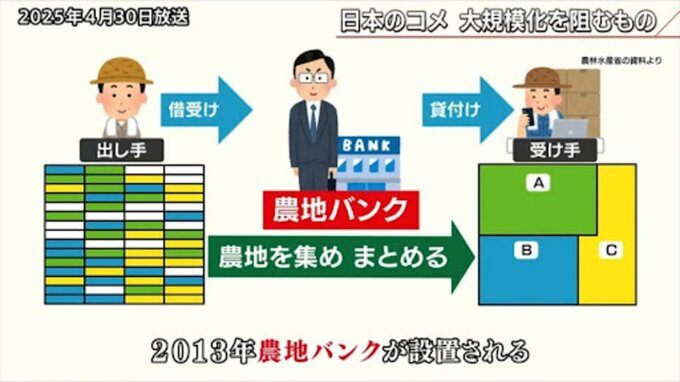

農地を集積しないと出口はない。そのため2013年に農地バンクという組織ができた。農地バンクとは農家を辞めた人や荒れ地となった土地を持ち主から集めそれを集積化してそれを農業経営者に貸付け大規模農業に転換していくことを推し進める組織で都道府県に1つ設置されているものだが、強制力はなくなかなかうまく行っていないという。

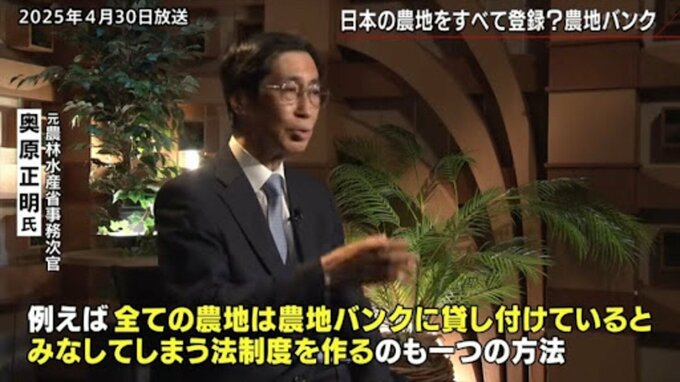

農水省事務次官でこの「農地バンク」を推進した奥原正明氏は、日本の米作の未来のためには政治が法律を作るなど抜本的な改革をし大規模化を進めなければならないという。つまり日本のすべての農地を農地バンクに貸し付けるような制度にし、所有は今までと変わらないが無駄な農地は農地バンクが貸し付けることができるようにするということだ。