昨年度平均の全国の消費者物価指数は前年度と比べて2.7%の上昇。家計の負担はこの3年で約30万円もアップしています。そして今年も食品の値上げなどの影響で家計負担がさらに8万7000円増える見込みです。

物価高への対策として、政府はガソリン料金の引き下げや、電気・ガス料金の支援を表明していますが、果たしてそれで足りるのか?いまどんな対策が必要なのか?野村総合研究所のエグゼクティブエコノミスト・木内登英氏や、元メガバンク支店長・菅井敏之氏の見解などをまとめました。

7月~9月に電気・ガス料金を支援へ 専門家「延長はしない可能性が高い」

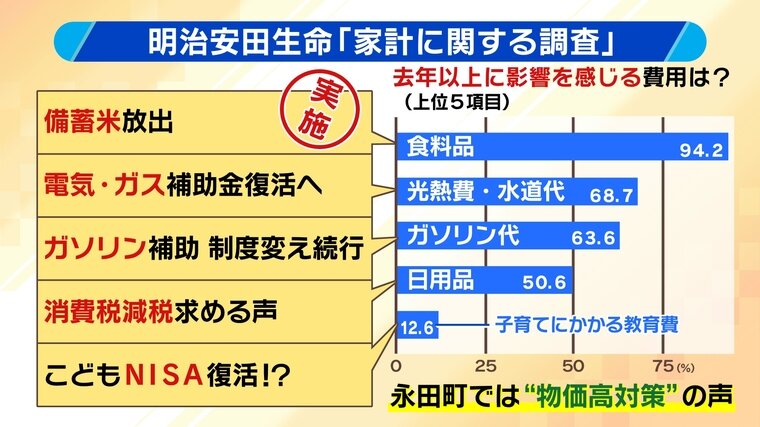

明治安田生命の「家計に関する調査」では、物価高を感じている人は全体の96.3%という結果でした。去年以上に影響を感じる費用については、「食料品」が94.2%と最も高く、次いで「光熱費・水道代」が68.7%、「ガソリン代」が63.6%、「日用品」が50.6%となっています。

そうした中、石破茂総理は、電力使用量が増加する7月~9月の3か月間、電気・ガス料金の支援を実施すると発表しました。具体的な内容については「今後の燃料価格や電気料金の動向などを見極めた上で5月中に決定する」としています。

ちなみに1月~3月に行われた補助では、電気・ガスあわせて1月・2月は1300円、3月は670円の負担軽減がなされました(標準的な家庭・経済産業省による)。

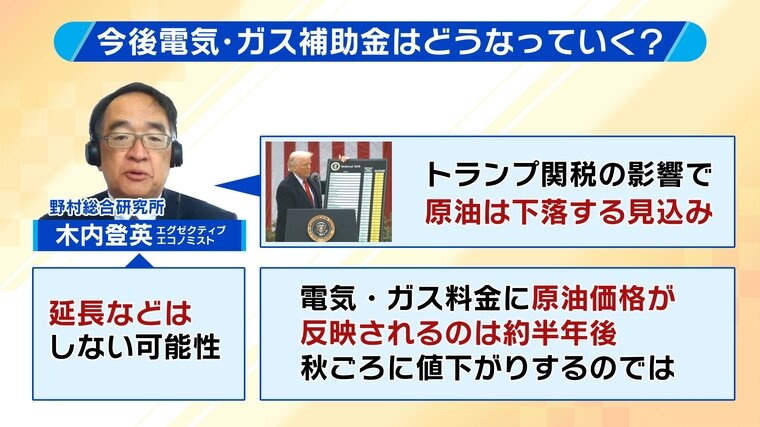

野村総合研究所・エグゼクティブエコノミストの木内登英氏は、電気・ガス補助金の今後について「延長などはしない可能性が高いのではないか」という見解です。その理由として、“トランプ関税”の影響で原油価格が下落する見込みがあることを挙げています。木内氏によりますと、電気・ガス料金に原油価格が反映されるのは約半年後で、秋頃に値下がりするのではないかということです。