◇《対話から、自身の課題を共有して解決法を探っていく…》

大切にしているのは、自身の病気をとことん掘り下げ、症状や苦労と向き合うことです。

それを隠すのではなく共有し、解決方法を話し合うことで、一緒に暮らしていくことを目指します。

『浦河べてるの家』向井地生良 理事長

「浅野さんにさらに尋ねたいことはありますか?」

理事長の向井地さんが、ほかのメンバーに話を向けてみます。ここからまた対話が動き出していきます。

ほかのメンバー

「浅野さんは、いつも受身なんじゃないかな。これから受身じゃなくて、攻めたことをやっていけばいいんじゃないか」

ソーシャルワーカー

「耳がすごい敏感になって、人の声が入ってこないっていうときは、もう自分の発信が足りないからなんじゃないかな」

かつて、精神障害のある人は、閉鎖された病棟で薬漬けにされる、一方的な治療が当たり前でした。

しかし、退院すると受け入れ先が無くて、路頭に迷ったり、社会生活で悩みを抱えて、入院を繰り返したりすることが多かったといいます。

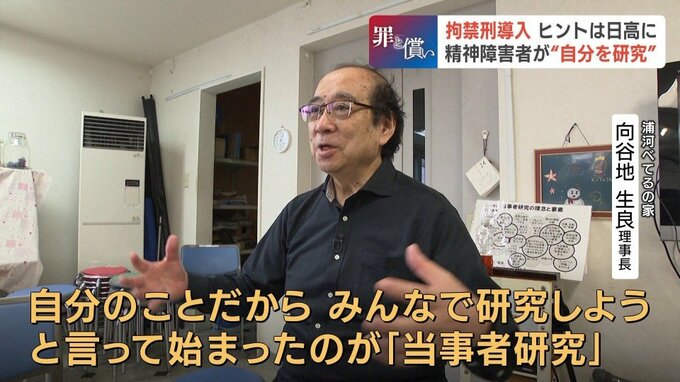

『浦河べてるの家』向井地生良 理事長

「やっぱり、悩むべきことはちゃんと悩んで、困ったことはちゃんと困って…。しかし、その代わりに、人に相談したり、人の力を借りたり…自分のことだから“みんなで一緒に研究しよう”って言って始まったのが“当事者研究”なんですよね」

これは、ひたすら刑務作業を強いられた受刑者が、社会に出てから居場所がなく、犯罪を繰り返してしまうことによく似ています。

『浦河べてるの家』向井地生良 理事長

「やっぱり、第三者の力によって保護して管理して、服従を強いる構造によって、社会の治安が保たれるという構造から抜け出さないと駄目だと思います」