■動きが鈍い日銀。消費者物価指数高止まりのリスクも

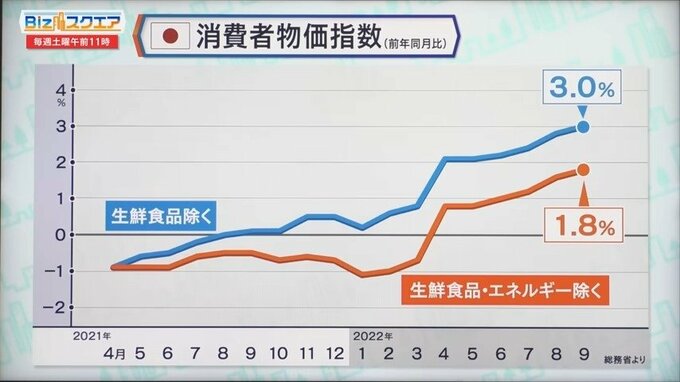

10月21日に発表された9月の全国の消費者物価指数は、変動の大きい生鮮食品を除き、去年より3.0%上昇した。消費税増税の影響を除くと、31年1か月ぶりの歴史的な上昇幅だ。原油価格高騰の影響で、都市ガス代が25.5%、電気代が21.5%上昇。また、輸送費の高騰や急速な円安などの影響で、食用油や食パンなど生鮮食品を除く食料が4.6%上昇した。日銀が最も重視するコアと言われる生鮮食品とエネルギーを除く数字も1.8%まで上昇してきている。

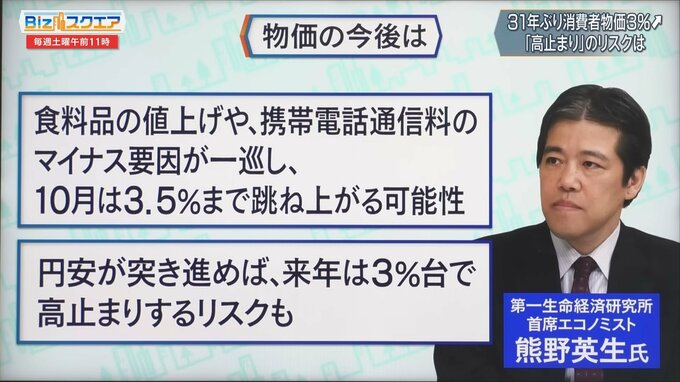

今後の物価について、第一生命経済研究所首席エコノミストの熊野英生氏は、「食料品の値上げや携帯電話通信料のマイナス要因が一巡し、10月は3.5%まで跳ね上がる可能性がある」、「円安が突き進めば、来年は3%台で高止まりするリスクもある」と見ている。

今の日本の物価高は円安の影響が大きくなってきており、この物価高が一時的と言えるのかどうか疑問だ。東京財団政策研究所主席研究員の柯隆氏は。

東京財団政策研究所 主席研究員 柯隆氏:

中央銀行の役割は本来、通貨の価値の安定を維持することです。なぜゼロ金利、金融緩和を続けなければいけないのか、その論理がわかりません。そして、家計のバランスシートを守るならば、もう少し物価の動向を見て、金融政策の柔軟性を維持しながら市場介入するなり政策転換するなりしなければいけない。中央銀行として日銀の動きはあまりにも鈍い感じがします。

――日銀の理屈はいま金融緩和をやめてしまうと景気が悪くなるので、緩和は続けた方がいいと。

東京財団政策研究所 主席研究員 柯隆氏:

別に金利を大きく上げる必要はなく、ゼロ金利を解除して転換する、いつでも政策を打っていくと。自分の手足を自分で縛っている状況だと投機筋が入ってくるわけですから、その辺はもっとうまくやればいいと思います。

(BS-TBS『Bizスクエア』 10月22日放送より)