■政府・日銀、再び円買い介入も、メインシナリオはドル高円安

円相場は21日夜、32年ぶりの円安水準を更新する一時1ドル151円90銭台まで急ピッチで円安が進んでいたが、午後11時40分頃から急速に値を戻し1時間余りの間に146円台前半まで一気に5円以上円高方向に進んだ。政府・日銀の関係者はJNNの取材に対し、為替介入に踏み切ったと認めた。

政府・日銀は9月22日、146円目前のタイミングで24年ぶりの円買いドル売り介入を実施し、一時140円台まで値を戻したが、その後は再び円売りドル買いが加速し、円安に歯止めがかからない状態が続いていた。輸入に頼るエネルギーや食料品などの価格上昇による経済への悪影響を懸念し、投機的な円売りによる相場の急変動を阻止する姿勢を改めて示した形だ。

20日夕方、円相場は32年ぶりとなる1ドル150円台を突破した。今年の初めは1ドル115円前後で、10か月余りで35円円安が進んだ形だ。急速な円安について、国会では連日、日銀の黒田東彦総裁が矢面に立たされた。黒田総裁は「量的、質的な緩和が全く失敗したというのは事実に反する」と述べ、進退について問われると「辞めるつもりはありません」と答えた。

日本とアメリカの金利差が拡大することに着目した円売りの動きはどこまで進むのか。為替相場を見ると、9月に一旦介入して戻ったものの円安がジリジリ進み、ついに150円を突破。21日にニューヨークで151円90銭まで行ったところで介入があった。ニューヨーク市場で介入したということは、アメリカの連邦準備銀行に日銀が委託して介入してもらうので、日米間で事務的なすり合わせが必要だ。その意味では、日米協調がうまくいっていると見えなくもない。専門家は今回の介入をどのようにみているのか。

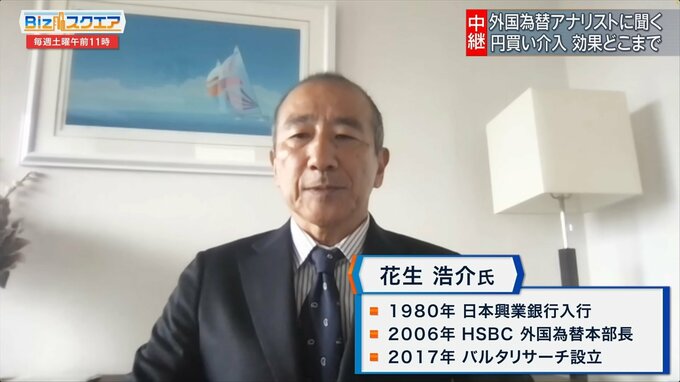

バルタリサーチ 花生浩介氏:

タイミング的にニューヨーク市場で行ったということと、たまたまというわけではないのですが、21日はアメリカの金利がまあまあ下がった、その合わせ技もあって、結構効果的な介入になったということは事実だと思います。

――介入額はどの程度だったのか。

バルタリサーチ 花生浩介氏:

薄い時間帯とはいえ、5円以上下落していることも考え合わせると、それなりの量的な介入であったのではないかと予想しています。

――東京の150円の時に介入せず、ニューヨークを狙ったというのは作戦勝ちなのか。

バルタリサーチ 花生浩介氏:

個人的に言うと、結構追い詰められてやったようなイメージもありました。裏のところはよくわかりませんが、それほど日銀に余裕があったとは思いません。

――円安の背景にあるのがアメリカの長期金利の上昇だが、金利の先行きが見えないということが、今の市場の不安の根源にあると考えていいのか。

バルタリサーチ 花生浩介氏:

FRBのターミナルレート、つまり利上げをどこまでやるかということについて言えば、従来の4.5%というストーリーに対して、5%を超えるのではないかというシナリオに徐々に傾きつつあるというのが今の状況だと思います。急速な利上げがリセッションを招くという見方は強いのですが、まだインフレが沈静化しないというところで、市場は見切り発車的に利上げ幅拡大というところに行っています。したがって、ドル高円安もまだ続くというのが、今のメインシナリオになっていると思います。

――この先のドル円相場の焦点、見通しは?

ひとつはアメリカの金利動向であることは間違いないと思います。リセッション予想は強いのですが、データがインフレ鎮静化を示さないので、市場としてはインフレの沈静化を確認しない限りは、今のシナリオはあまり変えたくないというストーリーだと思います。もうひとつは介入で、介入がある種のスムージングオペレーション(相場の極端な乱高下をなだらかにすることを目的とした介入)であることは間違いないと思いますし、今回の介入も効いたことは効いたのですが、所詮スムージングであるという意味で言えば、量的にそれなりのものを積み上げないと時間稼ぎにはならないと思います。今回の介入は成功したと思いますが、これで終わりということであれば、また投機筋に円安方向に狙われるということもほぼ確実なのではないでしょうか。

――そういう意味では150円より上を狙うこともありそうか。

そうですね。150円の時にすぐにアクションを起こさなかったということも含め、別にここを絶対的に死守しなければいけないということではないのだと思います。今の段階で通貨当局が一定の為替水準をターゲットにしているとは思えません。