画家になった教え子 療育で得た“集中力”

河島さんの療育で画家として花開いたのが、石村嘉成さんだ。

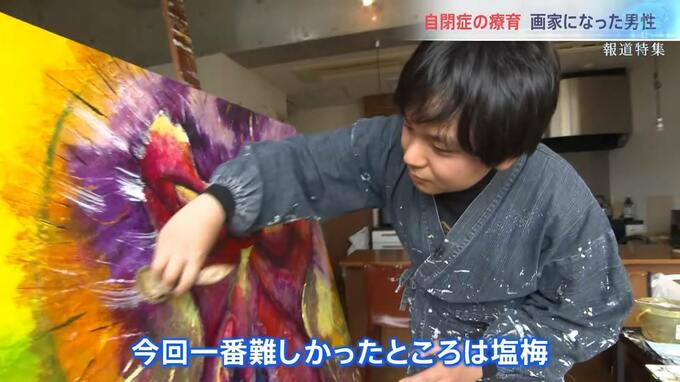

画家 石村嘉成さん

「まず白いところで少しなじませて少しずつ落として、ちょっと力加減が少し難しいので、少しずつ加減しながら間をあけて、まるでメイクしているみたいな感じで。今回一番難しかったところは塩梅。声の大きさと同じ、色の置き方の調節でした」

幼いころから大好きな動物を、鮮やかな色彩で描く。

高校時代の美術教諭 寺尾いずみさん

「どうして羊を白くしなかった?」

石村さん

「おしゃれにしたかったから。おしゃれなお姫様風に、着物を着ているお姫様にしたいなと」

自閉症には、コミュニケーションがとりづらい特性があるといわれるが、嘉成さんはやりとりを楽しんでいるようだ。

父親の和徳さんは、嘉成さんは決して軽度の自閉症ではないという。

父親 石村和徳さん

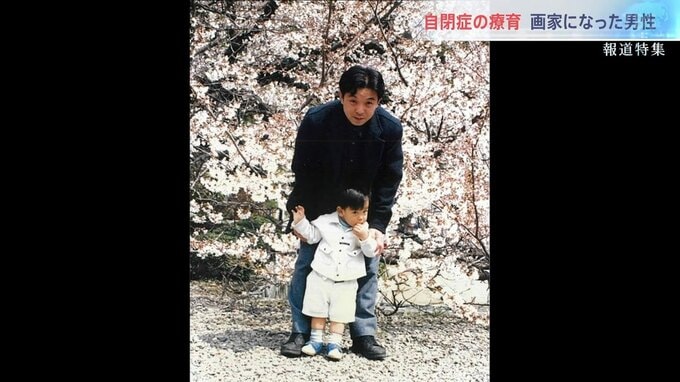

「1歳2か月ごろから突然、それまで真似していたことをしなくなったり、呼んでも振り向かない。遊ばせても、あやしても笑わない。目が合わないからどうしていいのかもわからない。それまでは単語もしゃべるし、犬の前に行ったら『わんわん』と笑ったり。母親が『こんにちは』と言えば、にこにこしながら『こんにちは』と。そういうやりとりが成立していた。1歳2か月ごろから全くなくなりました」

嘉成さんのように、一旦は順調に話せていた言葉が、あるときを境に徐々に消えてゆく症状は、自閉症のなかでも「折れ線型」といわれ、比較的症状が重いことが多いという。

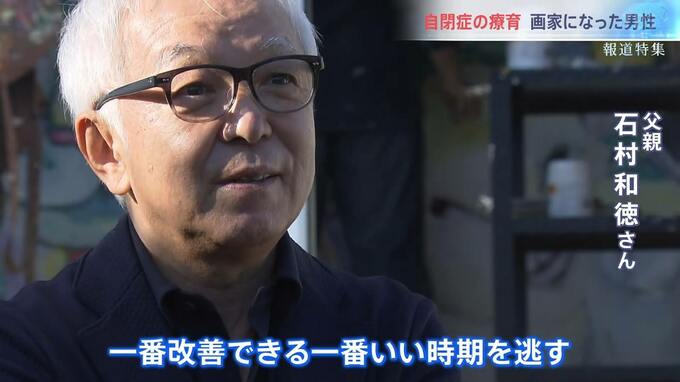

父親 石村和徳さん

「いろんな所に行きました。でも、『小さいので様子を見ましょう』って言うところも少なくなかったんですよ。様子を見たら治ると、専門家が言う。一番改善できる一番いい時期を逃すんですよ。その悪魔のささやきによって。それを本当に理論づけて体系づけて教えていただいたのが、その時出会ったトモニ療育センターの河島先生です」

28年前、嘉成さんが初めてトモニ療育センターを訪れたときの映像が残っていた。

なんとか椅子に座らせようとするのは、若き日の河島淳子さんだ。

言葉が使えず、泣きわめくことでしか自分の思いを伝えられなかった2歳の嘉成さん。3年後、落ち着いて課題に取り組んでいる。

その背景には、河島さんの療育を忠実に実践した、母親・有希子さんの献身的な努力があった。日々の療育を記録する膨大なリポート。有希子さんが河島さんの指導のもと書き綴ったものだ。

療育に取り組み始めた頃に記録したリポートより

「できるようになった課題については嘉成が勝手にアレンジし自分流を通そうとする。何事も自分の思い通りには運ばないことを教え、周囲に合わせる気持ちを育てていきたい」

「学びづらさ」のあった嘉成さんに、有希子さんは、粘り強く言葉や数の概念を繰り返し教えた。

小学4年になると、クラスメイトの前で堂々と音読。得意気な表情だ。

しかし、療育の成果を感じはじめた矢先、有希子さんは病で他界。嘉成さんが11歳のときだった。

その後、和徳さんが療育を受け継ぐことができたのは、有希子さんが遺した膨大なリポートがあったからだ。

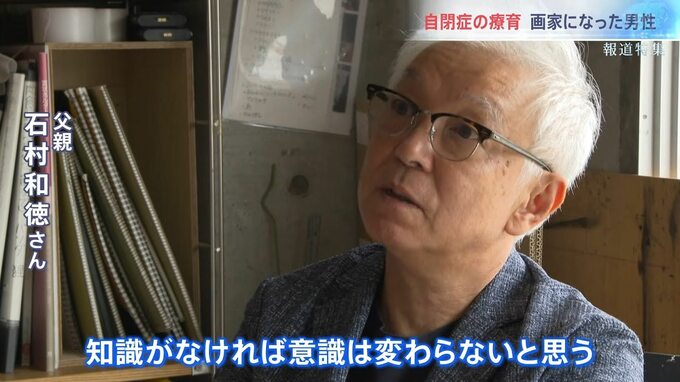

父親 石村和徳さん

「自閉症について療育について、仕組みというか、知識が無ければ、意識は変わらないと思うんですよね。それを勉強する為にも、すごく重要だったと思います。そのレポートっていうのは」

嘉成さんの粘り強さや集中力は、有希子さんが亡くなった後も消えなかった。その力が、画家としての成功を手繰り寄せた。

父親 石村和徳さん

「日常生活を獲得することができたら、彼らは、息子の場合は動物が好きだったから動物を描きましたが、どんな面白い能力が出てくるかわからないと思ってるんですよ。どの人にもあてはまることだと思います。きちんと学ぶ姿勢ができていたからこそ手を差し伸べてもらえた。そこまでいくのが重度の自閉症の子には難しい。もしそこまでいけたらいろんな面白い能力が出てくることは十分にある」