療育の道を選んだのは“自身の経験”から

河島さんの生前の映像がある。3年前、療育の現場にテレビカメラが入ることを特別に許された。

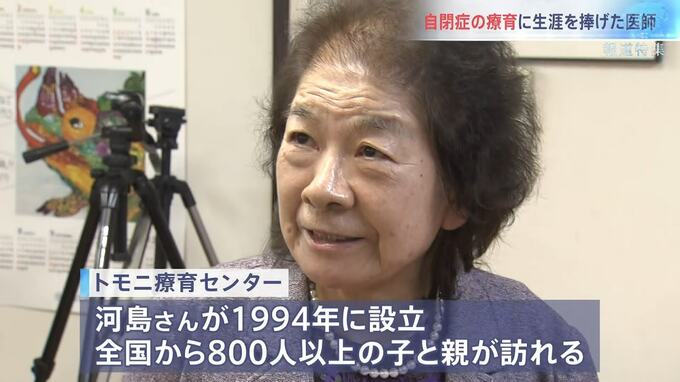

愛媛県新居浜市の「トモニ療育センター」には、河島淳子さんが約30年前に設立して以来、全国から800人あまりの自閉症をはじめとする発達障害の子と親が訪れている。

取材した日、河島さんは通い始めて間もない親子に療育の基本を手ほどきしていた。

2歳で自閉症と診断された奥野弘光くん(当時5)は、静かに座っていることができない。

河島さんは記録用のカメラ越しに指示を出し、副所長の高橋さんが弘光くんを指導する。

河島淳子さん

「指示が通ることが社会性の第一歩。それができない子は育たない。親の指示が通ることが大切」

自閉症は脳の機能障害と考えられ、自閉症特有の「学びにくさ」があるため、言葉や知的発達、運動機能の遅れなどにつながりやすい。さらに、教えることを諦めると、社会性が身につかないおそれがある。

河島さんは、言葉や運動を教え、障害による生きづらさを解消しようと考えた。

まず、学ぶ姿勢を身につけることから始める。

河島淳子さん

「手はひざ、ひざです。手はひざ」

河島さん独自の療育は、自らも自閉症の子を育てた経験に基づいている。

河島淳子さん

「これはねワンピースに仕上げているのでいつまででも着られる。すごく便利だし、これだけ着ていつも仕事をしています」

ーーワンピースに仕上げたのはどなたですか?

河島淳子さん

「息子の河島高浩です」

河島淳子さんは岡山県笠岡市の出身。岡山大学医学部を卒業後、小児科医になった。

3人目に生まれた高浩さんは重い自閉症だった。

河島淳子さん

「一緒に写真を撮ろうとしてもこっちを向かない。多くの人がおとなしくていい子だというけど、そのおとなしさがくせものだと思っていた」

高浩さんは同年代の子どもに比べ、言葉の遅れが目立ってきた。海水浴に行くと…

河島淳子さん

「(海の)深いところで、ぽんと置いたんです。子どもは、うーっと顔をあげただけ。手も動かさなかった。思わずもがくということをしなかった。自分の身体を適切に使うということも知らない子どもなんだということが分かったときに、それまでの医学への未練を断ち切って、ここからはこの子のために生きていこうと心を改めました」

河島さんは、高浩さんの運動機能を伸ばそうと、2人で山を歩いた。

河島淳子さん

「自閉症の子どもそのものが社会性を持っていないとか、コミュニケーションができないとかいろいろと言われるけれど、そういうものを抜きにしたら山の中はフリー。まるで水を得た魚のように自然体になって、帰ってくるとそれ自身が薬以上の安定剤になっていると思う」

高浩さんは逞しく成長した。

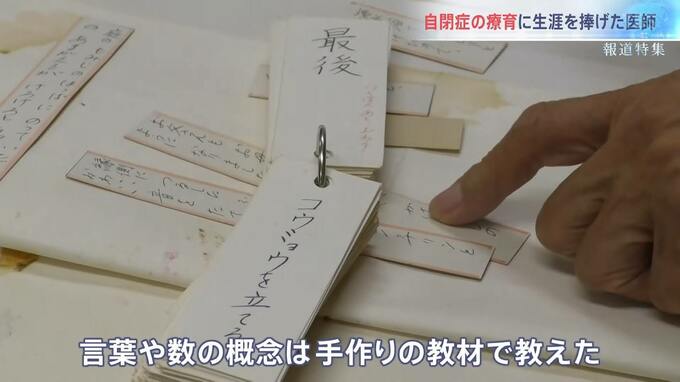

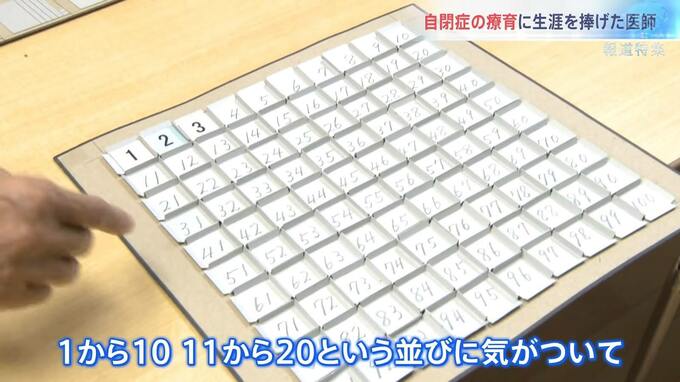

言葉や数の概念は、手作りの教材で教えた。その経験をいかした教材を、改良を加えながら今も使っている。その教材のひとつが百並べだ。

河島淳子さん

「まず数字の百並べをしましょうということで、『1』と言って数字が書かれたカードを持たせ、手を添えて置かせていく。子どもの手に渡しては『2』ということで置いていく。『100枚置けました』と言われた通りに置いていく。1から10、11から20という並びに気が付いて、わかっていくという課題」

河島さんは、社会生活に最も必要なのは数の概念だという。数がわかればお金の計算ができる。お金の計算ができれば買い物ができる。数字がわかれば時計が読める。時計が読めれば予定が立てられるからだ。

高浩さんは、数の概念や手先の器用さが必要な洋裁の技術を身につけた。

自閉症ならではの「こだわり」で、几帳面に仕立てられた洋服は好評だ。人の役に立っているという自己肯定感が、さらなる成長を促す。

河島さんは、重度の障害があっても適切な療育ができれば、やがて大きく花開くという。

河島淳子さん

「何が出てくるかわらないというか。子どもたちへの療育は宝石を見つけるというか、そういう感じがします」