空白期間を経てテーマ性を持った万博 開催国の本音も見え隠れ

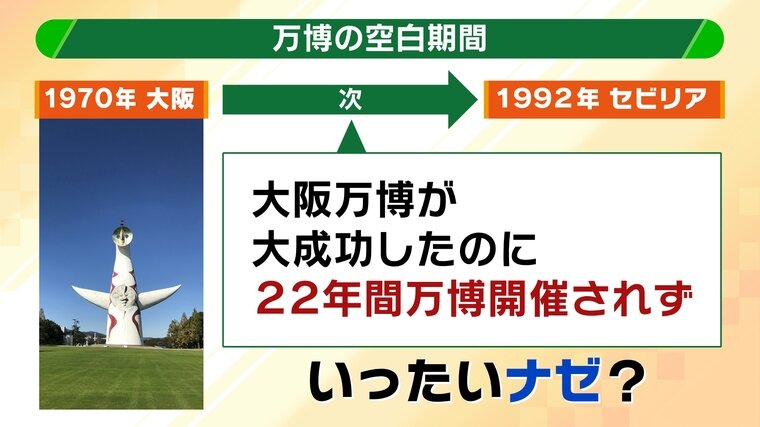

さまざまな目的で開催された万博ですが、大成功をおさめた1970年大阪万博の後、実は1992年のセビリア万博まで22年間開催されませんでした。その背景には、1970年代からカラーテレビが普及したことにより、万博よりオリンピックが人気になったことが挙げられます。

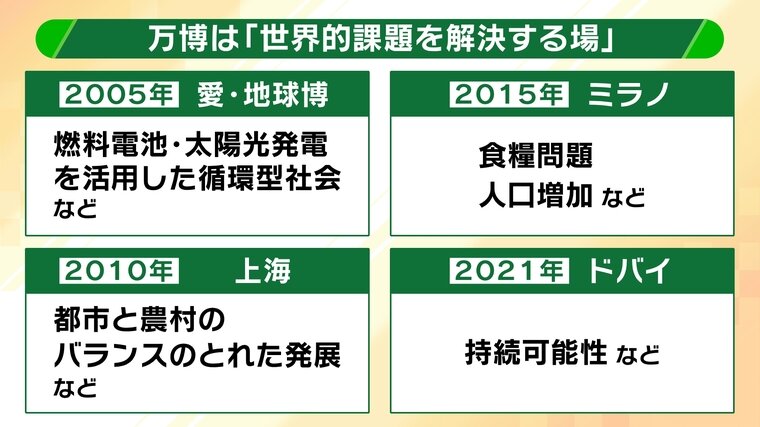

その後、1994年の博覧会国際事務局の決議で「すべての万博はテーマ性をもって地球規模の人類的課題を解決」を掲げ大きな方針転換を実施。この決議を初めて実践した万博が2005年の愛・地球博。これ以降の万博では開催のテーマが設定されています。

■2005年 愛・地球博 燃料電池・太陽光発電を活用した循環型社会など

■2010年 上海万博 都市と農村のバランスのとれた発展など

■2015年 ミラノ万博 食糧問題、人口増加など

■2021年 ドバイ万博 持続可能性など

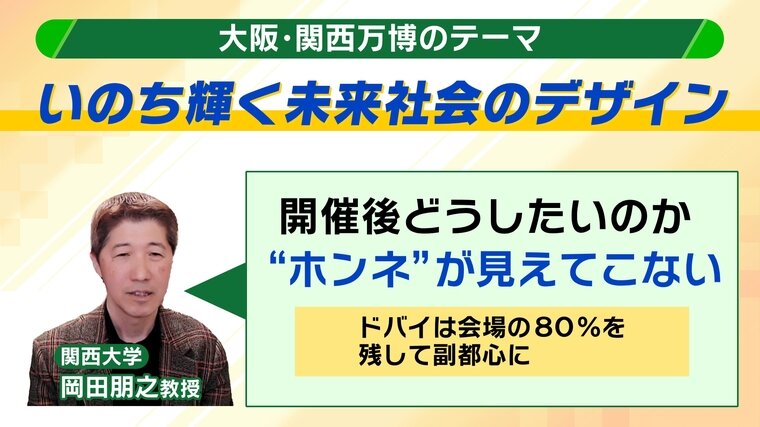

その一方で、専門家によりますと、テーマとは“別の狙い”もあり、開催国の本音が見え隠れしているといいます。

■2010年 上海万博 “発展した中国”のアピール

■2015年 ミラノ万博 ほぼすべてのパビリオンで「食」をPR

■2021年 ドバイ万博 ビジネスのハブ(経由地)に

今回の大阪・関西万博のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」ですが、関西大学・岡田朋之教授は、開催後どうしたいのか“ホンネ”が見えてこないと指摘しています。2021年に万博が行われたドバイは会場の80%を残して副都心にしていますが、大阪・関西万博のその後をどうするかが見えてこない点は課題だとしたうえで、負の遺産にならないようしないといけないと言及しています。