支援金などサポート体制も

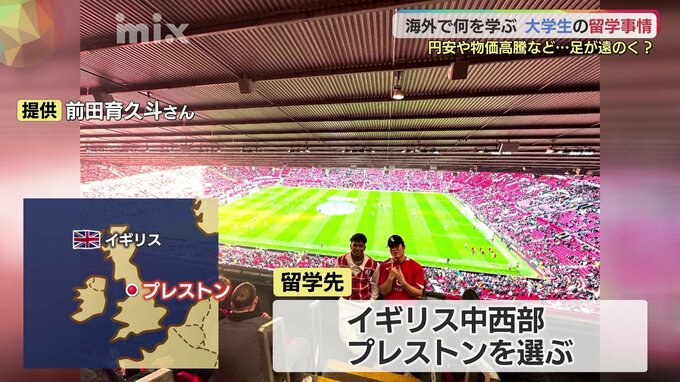

留学先には、イギリス中西部のまち・プレストンを選びました。好きなサッカーチームの本拠地が近いことが理由でした。大学の寮に滞在しましたが、住宅事情の厳しいイギリスで、光熱費込みの家賃は10万円ほど。生活費も合わせるとひと月に15万円ほどかかったと言います。

山口大学の制度では、提携する海外の大学と学生を交換するかたちで送り出すため、特別な学費は不要です。成績優秀者には旧育英会・学生支援機構から返還不要の奨学金が毎月給付されるほか、大学から渡航前に支援金のような形で一定額が支給されます。

マイノリティーの存在 身近に

前田さんは現地でアルバイトもしていたため、費用はなんとか捻出できたそうです。しかし、このアルバイトの経験が、本当に大切なことを知るきっかけになったと言います。

前田さん

「自分がしゃべれないことが悔しかったけど、差別的なところとか対等じゃない感じの会話とかがちょっとしんどかった」

ことばだけではなくマイノリティー・少数派としての疎外感も感じました。こうしたことをバネに、今ではたくさんの国に、一生の友達もできました。

前田さん

「マイノリティーはどの社会にもいるじゃないですか。その人たちの気持ちは少しは理解できるし、それはひとまわりでかくなったと思います。マイノリティーになってマイノリティーの人を思いやれるようになったのは、少しはあるかもしれないです。行った場所で自分がどうやって人と関わるか、どうやって生きていくかにかかってるから」

「自分とは何者か」知る機会

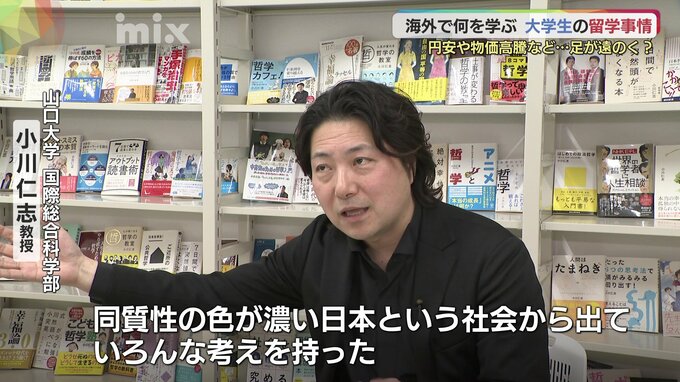

留学を指導する小川仁志教授は、留学が自分の考えを確立することにつながると言います。

山口大学国際総合科学部・小川仁志教授

「同質性の色が濃い日本という社会から出て、いろんな考えを持った、少なくとも自分とはちがう『他者』がいる世界の中で、何が際立つかと言えば『自分とは何者か』ということ。それをはっきりさせて帰ってきているというところがいちばん大きな成長だと思いますね」

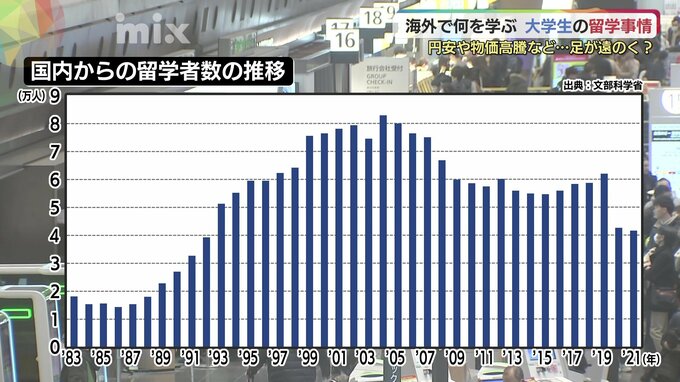

文部科学省によりますと、海外へ留学した人の数は1980年代後半から右肩上がりで、2004年にはピークのおよそ8万3000人いました。景気の後退などを背景に、いったんは5万人台に減少したものの、コロナ禍直前の2019年には6万人台に回復し増加基調となっています。