“被災者であって、被災者でない私”語り部として活動する葛藤

髙橋さんが高校卒業後の進学先として選んだのが、静岡県です。

「『南海トラフ巨大地震』による甚大な被害が想定される地域で多くの人の防災への関心を高めたい」

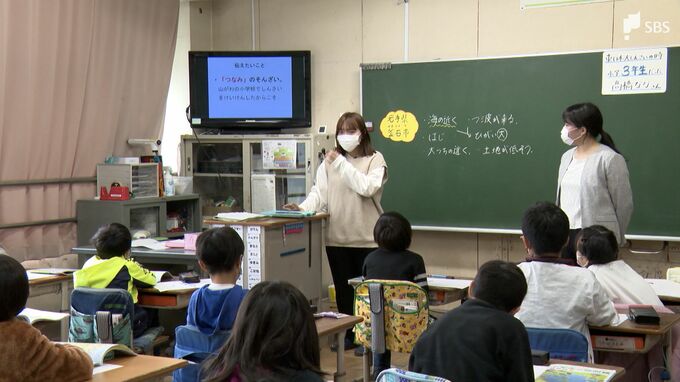

大学1年生の時に釜石市の研修を受けて「大震災かまいしの伝承者」と銘打った語り部としての認定を受けたほか、「静岡大学学生防災ネットワーク」という大学のサークルにも所属しました。

「“未”だ被災していない地」そして「“未”来に被災が懸念される地」という意味で、静岡県は、いわば、“未災地”。「巨大地震に備え、津波避難ビルなどハード面の対策も進んでいて、何より被災地の教訓を学びたいという意志を強く感じる。未災地・静岡県の防災意識の高さに驚かされた」と、さまざまな形で震災伝承と向き合う中、多くの発見もありました。

一方で、震災伝承に向き合う上で、苦悩することも。大学2年生の頃に、静岡県内で語り部活動をしていた時、聴講していた人からこんな言葉をかけられました。

「津波から逃げた人の話を聞けるかと思っていた。想像していた内容と違った」

自らを“被災者であって、被災者でない”と称する髙橋さん。「“直接津波を見ていない自分が伝承に関わっていいのだろうか”という自分の中で葛藤していた部分を突かれたようだった」と打ち明けます。語り部を続けるべきか迷うこともあったと言いますが、そこから救ったのも、髙橋さんの語りを聞いた人の言葉でした。

「私の子どもも、当時の髙橋さんと同様に津波を知らない。災害時、子どもたちが同じ状況に陥るかもしれないと気付けるから、津波を知らない視点での髙橋さん

の話もすごく大事だと思います」。小学生などを対象に語り部活動をしていた時、ある児童の母親からそんな言葉をかけられました。視界が開けたような気がしたという髙橋さん。

「私にしか語れない震災がある」

語り部として活動することに自信を持てるようになり、今もこうした聞き手からの温かい言葉を原動力に言葉をつむぎ続けています。