「異形の選挙取材」だった兵庫県知事選

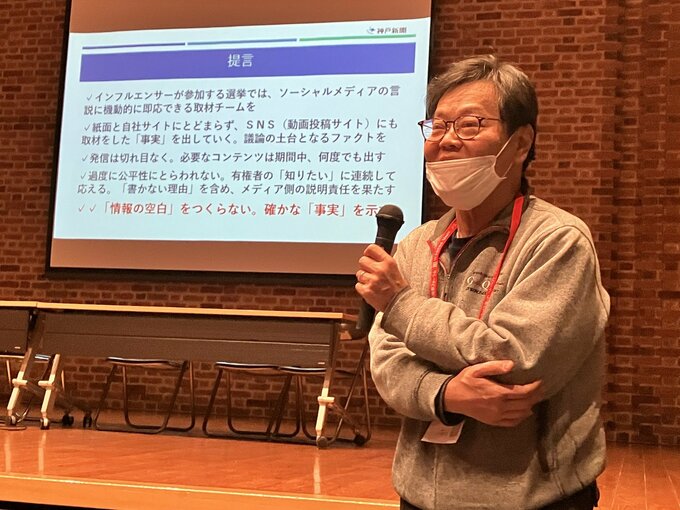

2月22日(土)、23日(日)の2日間、西南学院大学(福岡市)で開かれた「報道実務家フォーラム in 九州2025」で、地元の神戸新聞の行政担当デスク、永田憲介さんの話を聞く機会がありました。「体験したことのない選挙だった」と語っていました。

「報道実務家フォーラム in 九州2025」は6コマ。ホットな話題や注目のスクープの裏側など、記者やデスクを招いて今だから話せる話を聞き、ITや情報公開に詳しいジャーナリズム関係者から取材スキルを実務家として学ぶイベントですが、大学の教員や学生も参加していました。東京では2017年から開かれてきましたが、今回初めて九州でも開かれました。

この番組で先週、ドキュメンタリーの勉強会「福岡メディア批評フォーラム」を2006年から続けていると言いましたが、考え方は全く同じ。会社は競争相手でも大事なところは共有し合って、レベルを上げていこうという目的です。

永田さんは「一定の条件がそろった時、SNSはものすごく選挙結果に影響するということを初めて体験した」「SNSのプラスの面も強く感じた」とも話していました。

【永田憲亮さん】

神戸新聞社編集局報道部次長。1974年、神戸市生まれ。98年入社、兵庫県警キャップ、兵庫県政キャップなどを経て、行政デスク。事件・司法デスクとして担当した調査報道「神戸連続児童殺傷事件の全記録廃棄スクープと一連の報道」が2023年度の新聞協会賞や調査報道大賞などを受賞した。

一方で、虚偽の情報がどんどん流れていったことを踏まえ、「選挙報道の”マインド”が過去と変わっていなかった」という反省の言葉が挙がりました。選挙期間に入ると、「どちらかの候補に有利になるように報道してはならない」という基本的な考え方があるので、メディアは抑制的になってしまっている、という批判はこれまでもありましたし、私たちも実感しています。

永田さんによると、神戸新聞は過去の例を参考に、選挙期間中の紙面計画をあらかじめ作っていたそうです。例えば「候補者の横顔」。どんな経歴で、どうしてこう考えるに至ったのかを、同じ行数で並べていくものです。

それから、例えばテーマ別。教育とか県政改革だとか、いろんなテーマ別の候補者の意見をまた並べていくもの。この時、特定の候補だけ大きくすることを、私たちは避けてきました。永田さんは公職選挙法148条で定められていることを「意識しすぎてきたのではないか」と反省を述べていました。

公職選挙法 第148条 この法律に定めるところの選挙運動の制限に関する規定(第138条の3の規定を除く。)は、新聞紙(これに類する通信類を含む。以下同じ。)又は雑誌が、選挙に関し、報道及び評論を掲載するの自由を妨げるものではない。但し、虚偽の事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない。

私たちメディア全体で、公平性を意識しすぎてきたのは確かだと思います。ただしこの条文は前段で、選挙に関し報道の自由を妨げるものではない、とも言っています。「量的」な公平ではなくて「質的」な公平を目指すべきだ、という議論もあります。

ネット上で急激に立花孝志さんのSNS発信が拡散していく中で、虚偽の情報やウラが取れてない情報をそのまま流してしまうのは、後段の「事項を記載し又は事実を歪曲して記載する等表現の自由を濫用して選挙の公正を害してはならない」に該当してしまいそうです。

神戸新聞「メディア側の説明責任を果たす」

「こんな噂がありますよ」と報道していたら、紙面も、テレビの枠も、いくらあっても足りません。出さないのは、「報道されていたじゃないか」みたいな話になるおそれがあるからです。根幹がずれてしまいます。

根幹は「政治的な行動が知事としてふさわしかったかどうか」です。権力者は、知事。百条委員会ではないのです。権力者が不正義の行動を取っていたのか、不適当だったのかどうかを、市民側の代表者である県会議員が検証する場だったのです。

SNSが盛り上がった中で、神戸新聞は投開票日の2日前、Q&A方式で「判明済みの事実」と「調査中の疑惑」を整理して記事化しています。しかし「焼け石に水」でした。

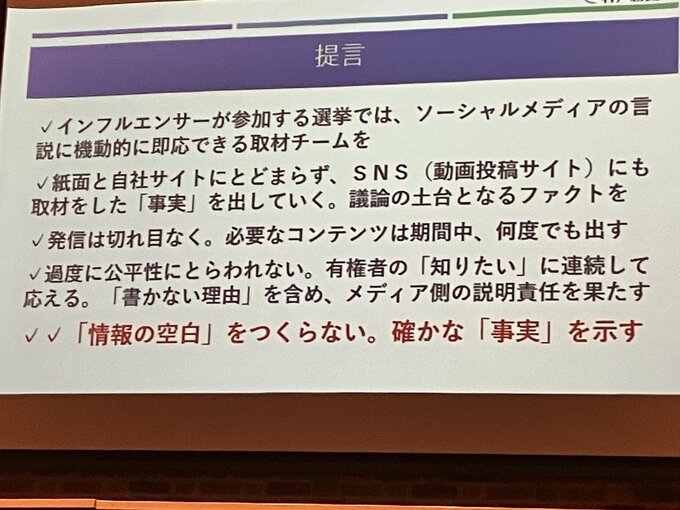

どうすればよかったかを、永田さんはいくつか挙げていましたが、私はこの言葉が印象に残りました。「僕らが書いていて『つまらない』と思う記事はやめるべきだ」。確かに、みんなきちんと並べていくだけでは、面白くはないですよね。紹介したいのは、この体験をした神戸新聞から各メディアに対する「提言」です。

【提言】

・インフルエンサーが参加する選挙では、ソーシャルメディアの言説に機動的に即応できる取材チームを。

・紙面と自社サイトにとどまらず、SNS(動画投稿サイト)にも取材をした「事実」を出していく。議論の土台となるファクトを。

・発信は切れ目なく。必要なコンテンツは期間中、何度でも出す。

・過度に公平性にとらわれない。有権者の「知りたい」に連続して応える。「書かない理由」を含め、メディア側の説明責任を果たす。

★「情報の空白」をつくらない。確かな「事実」を示す

永田さんは「同じように後手を踏むことはしない」と強調していました。