第三者が即対応 大阪・寝屋川市の「監察課」

子どもの声への向き合い方には、自治体によって大きな隔たりがある。

教師

「いじめや困っていることがあったら、ここに書いて出してくれたら、みなさんのことをすぐ助けくれる紙になっています」

大阪府寝屋川市の小中学校で毎月配られるチラシがある。

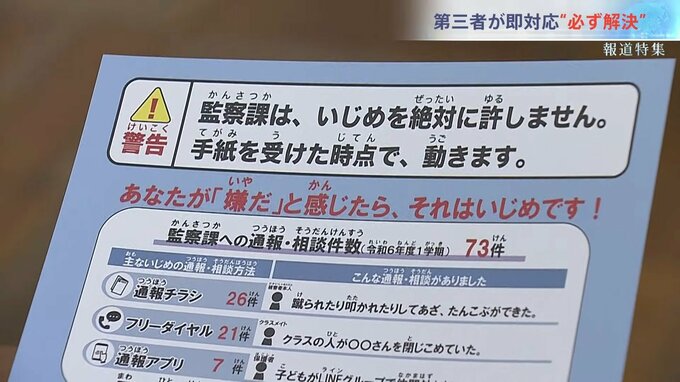

「監察課は、いじめを絶対に許しません。手紙を受けた時点で、動きます」。これは「いじめ通報促進チラシ」と呼ばれている。

寝屋川市では、いじめ対応の専門の部署「監察課」を2019年から設置している。市長直轄の監察課はケースワーカーの経験がある職員など8人が、教育委員会とは独立した第三者の立場で調査にあたっている。調査に支障が出るため、メディアには職員の顔を出していない。通報があれば職員同士ですぐに情報を共有する。

職員

「通報経路はお母さんからフリーダイヤルで監察課に連絡がありました。お母さんから『学校があまり対応してくれない』という不満の声もあって。内容としては皆の前で加害者1から蹴られた」

監察課は、いじめを「人権問題」として捉え、当事者の子どもを被害者・加害者として定義している。いじめを即刻停止させるため、加害者とされる子どもに行為をやめるよう強く求めることもある。

—監察課は加害者に強く対応する?

職員

「学校や教育委員会はあくまでも教育なので、加害者に対しても成長を促すような対応をしなければならない。結果として時間がかかったり、期間を要したりするケースがどうしても発生しているのではないかなと」

監察課は、通報があれば翌日までに事実関係の調査を始める。被害を受けた子どもの意向を確認したうえでいじめた側や学校の教師らと会って話を聞く。

—今から学校に行かれる?

職員

「はい。被害を受けている子がなるべく早く通常の学校に戻れるようにしたい」

学校の報告を鵜呑みにはしない。教師も関係者のひとりとして話を聞き、先入観を持たずに第三者の立場でいじめに対応している。

監察課が2023年度に対応したいじめは431件。その全てで1か月以内にいじめが止まったという。

監察課の活動の法的根拠として制定されているのが「子どもたちをいじめから守るための条例」。いじめがなくならない場合、加害者の出席停止やクラス替えを学校側に勧告できる権限が市長に与えられている。

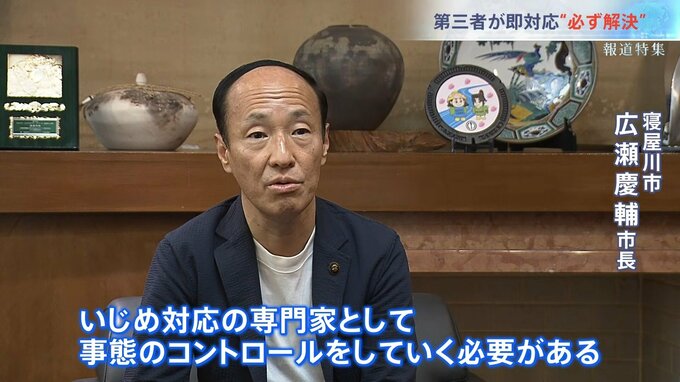

寝屋川市 広瀬慶輔市長

「いじめの問題は両方とも素人で、先生側もプロではない。保護者側も初めて。我々(監察課)はいじめ対応のプロ。いじめ対応の専門家として事態のコントロールをしていく必要がある」