実際にはどのような仕組みに?現場を取材

散布車はどのような仕組みになっているのか、見せてもらいました。

「パーが出るとこのレバーを倒します。グーが出ると戻します。閉じます」

「グーパー標識」はどのような場所に設置されているのでしょうか。

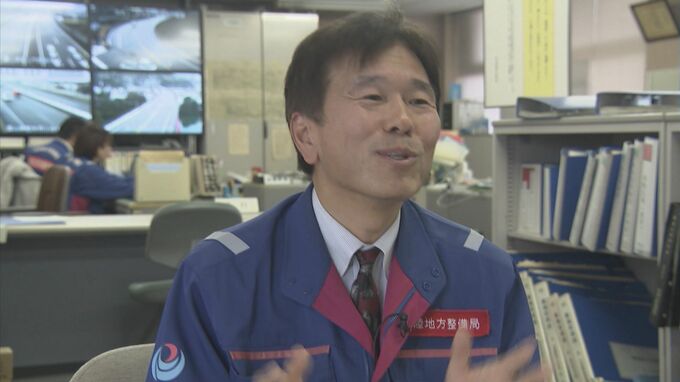

富山河川国道事務所担当者(当時)

「ここの場所を見て分かるように、この先に交差点があって、左折レーンがある。そこが橋梁になっていて凍りやすい場所なので、ここ(パーのところ)からまいて、この先の端を渡った向こう側でグーになっているので、あそこでまくのをやめるんです」

富山県内に設置されている「グーパー標識」は、国道だけですが…。

▼8号に216セット

▼41号に6セット、

▼156号に50セット

▼160号に34セット

あわせて306セットあり、交差点の近くや、橋の手前、勾配が緩やかなカーブなど、路面凍結による交通障害やスリップ事故が予想される地点に重点的に設置されているということです。

富山河川国道事務所担当者(当時)

「通勤や通学でいつも使う道で、明るいときにどこの場所が危ないのかと言うことを確認していただいて、夜や雪が降っているときに思い出して安全運転で通行しようと思っていただくとありがたい」

管轄する国道に凍結防止剤をまく車両に密着しました。どのようにして実際に散布しているのでしょうか…。