注目はFRBのトランプ派理事、日本では電子・電機に追い風?

移民への規制を強化するというトランプ大統領の公約も労働供給力を細らせることになり、アメリカ経済にマイナスだ。そのとき米政権はどう対応するだろうか。

「移民への強硬政策は止めないだろう。関税の発動度合いや、タイミング、相手国とのディールを通じた関税引き下げに加え、減税による景気浮揚でコントロールしていくことになる」

「(アメリカの中央銀行に当たる)FRBへの利下げのプレッシャーもあり得る。トランプ氏が前回の政権時に承認したボウマン理事、ウォラー理事は彼と距離が近いと言われている。パウエル総裁の来年5月の任期満了が近づくにつれ、トランプ氏の利下げのプレッシャーに負けずにこの2人がタカ派を維持するのかは、気になるところだ」

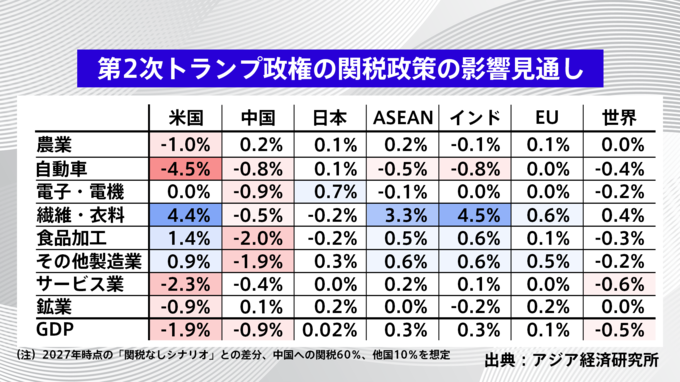

一方で髙橋氏は、米中貿易戦争が再燃すれば日本やアジアにとってチャンスにもなり得るとして、アジア経済研究所の試算を挙げる。

「米中が(貿易戦争で)落ち込むマイナス面は大きいが、一方で米中間の貿易が細ると、短期的にはどこかの国が埋めることになる。埋める一役を日本が担い、両国に対する輸出が増えるなどで、むしろGDPがプラスになる試算だ」

「電子・電気機械のプラス面が目立っており、引き続き高付加価値の国である日本が他の国に奪われたシェアを巻き戻すチャンスになると見ている」

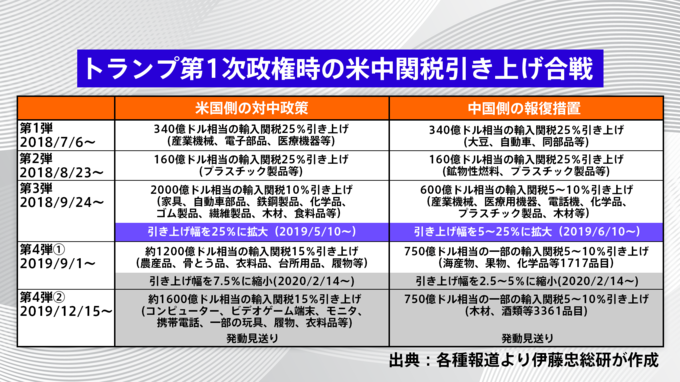

起こり得る貿易戦争の予想シナリオは、第1次政権トランプ政権時(2017年発足)の米中貿易戦争を振り返ることである程度見えてくるという。

アメリカの関税攻勢は2018年から始まり、応酬は2019年の第4弾の引き上げが途中で打ち止めになるまで続いた。「2019年になると、貿易摩擦で日本も含めて景気が悪化してきた。中国との間でディールが進み、19年に大筋合意、20年に正式合意するという形となった」

「その間、日本は米中の景気減速に振り回されるような展開だったが、おそらく今回もこのような枠組みでアメリカは中国に対してプレッシャーをかけるのではないか」として、少しずつ対象品目を広げて双方が落としどころを探っていくと予想する。

では、日本がディールの標的になった場合はどうするべきか。