避難生活を手伝いながら取材

今では考えられないことかもしれないですけれど、避難所の取材で仲良くなった方がいて「今日は夜どうするの?うちに泊まりなさい」と言われたことがありました。「うち」とは、体育館の中で家族5人で暮らしている、段ボールで区切られたスペースです。10代後半~20代の娘さんが3人いました。ぎゅうぎゅう詰めですけど、家族の中で寝させてもらいました。

一晩に使えるお湯は一家でやかん3杯だけでした。その方が夜中、焼酎のお湯割りを作ってくれました。生のキャベツがあって、「これをつまみにすると、意外と甘くておいしいんよ」と。

福池小学校には、安否確認をするために自転車が20台ほど寄付されていました。2週間経っていたので、安否確認はすでに終わっていて、自転車は使われていませんでした。教頭先生が「神戸さん、取材に使ってください」と言ってくれて、私はその自転車を借りて神戸市内をずっと走り回りました。

取材の合間には、食事の配給を手伝いしました。みんな、温かい食事がとにかく欲しかったのですが、やっと温かいものが出始めたばかりでした。そのとき、ジャムパンの山を見せてもらいました。差し入れられたものですが、寒すぎて凍っていました。ジャムが凍ったパンは、とても食べられません。「こんなに溜まっちゃってるんだけど、誰も手つけてくれなくて、どうしようもなくて」と被災者の方が話していました。そりゃそうですよね。とにかく寒かったです。

30年ぶりの再会を約束

学校に避難していない近所の人たちは「学校に行けば何かある」と訪れます。校内の住民は自治組織を作って、一生懸命みんなに分けようとします。私もその手伝いをずっとしていました。しかし、「早くしてくれ」「こっちは1時間も待ってるんだ」なんて罵声が飛んだりすることもありました。でも、罵声を受けているは、被災者なのです。

地震災害はそこら中でいろいろな人が被災していて、自分たちで立つしかない。「誰かが助けてくれる」ということはなく、自治組織を作るしかない。「空襲の後の現場」のような印象を強く持ちました。

一方、いろいろな人たちの人間的な優しさも、たくさん見ました。家から離れられないおじいさん、おばあさんのところに、学校の被災者がすいとんを持って配りに行くのを手伝いに行きました。被災者の人たちが「学校にいる人だけが温かい食事をとれるだけではまずい」と考えたのです。そして、学校の先生がバックアップする。「ああ、ここまでみんなするんだ」と。その現場に、僕は2週間いました。「人間って、ここまでやれるんだ」と思いました。

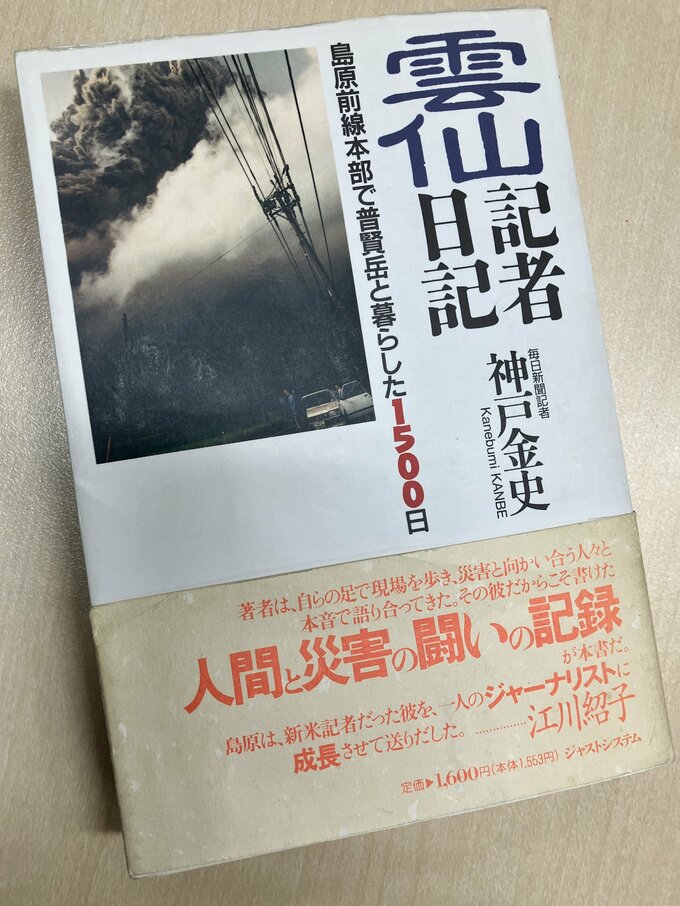

1995年に『雲仙記者日記 島原前線本部で普賢岳と暮らした1500日』(ジャストシステム刊)という本を書いた時、阪神の取材に私は1章を費やしています。現在は『雲仙記者青春記 新米記者が遭遇した、災害報道の現場』と改題して、全文をネット公開しています。

たまたま昨日(1月13日)、地震の前に、久しぶりに福池小学校の先生と連絡を取ったら「いつかお会い出来ないかなと思っています」と言われました。毎年8月に、当時の保護者と教員で集まっているのだそうです。「会合でも神戸さんのことが語られています」と聞き、うれしくなりました。近々、神戸に行って、当時の福池小学校の先生や避難していた皆さんとお会いしたい、と思っています。

◎神戸金史(かんべ・かねぶみ)

1967年生まれ。毎日新聞入社直後に雲仙噴火災害に遭遇。東京社会部での勤務後、RKBに転職。やまゆり園事件やヘイトスピーチを題材にしたドキュメンタリー映画『リリアンの揺りかご』(2024年)は各種プラットホームでレンタル視聴可。ドキュメンタリー最新作は、ラジオの『一緒に住んだら、もう家族~「子どもの村」の一軒家~』(2025年)で、ポッドキャストで公開中。