来年度の政府経済見通しが発表されました。来年度(25年度)は実質賃金プラスが定着し、消費の拡大を通して、実質1.2%の成長になるとしています。いわゆる「103万円の壁」問題以外、これといった消費刺激策の議論もなく、一体どうやって実現するのだろうと、楽観的な政府見通しに首をかしげます。

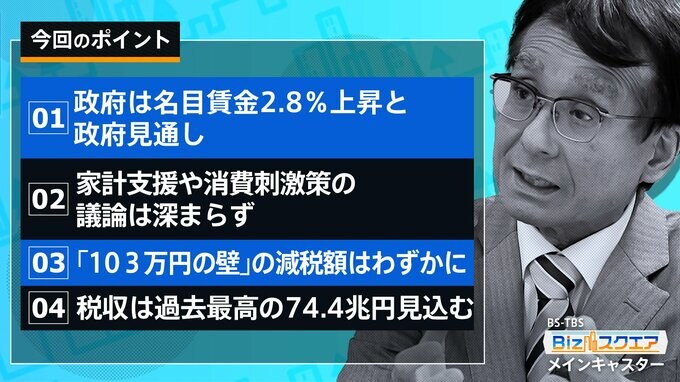

政府は名目賃金2.8%上昇と政府見通し

そもそも予算編成時に閣議決定される政府経済見通しが、実態より楽観的だというのは恒例のことです。それにしても、来年度の「楽観」は、なかなかのものです。

まず、名目賃金の上昇率を、過去30年余りで最高だった今年度と同じ2.8%に設定しました。一方、消費者物価の上昇率は、今年度の2.5%から来年度は2.0%へと落ち着くとしていて、実質賃金のプラスが定着するというシナリオを描いています。

11月の全国消費者物価の総合指数は2.9%でした。予想に反して再び円安が進み、輸入価格への波及が心配される中で、どうやって2.0%に落ち着くのかは不明です。

政府見通しは、実質所得プラスを起点に、個人消費が実質で1.3%と、今年度の0.8%増から大きく伸びて、設備投資や輸出の増加も相まって、実質で1.2%もの経済成長が実現するという絵を描いています。「そうなれば良いよね」という絵であることに異論はありませんが、今年度の実質成長率は、わずか0.4%増に過ぎず、どうやって0.8ポイントも上積みできるのだろうかと、思ってしまいます。

春闘には引き続き期待が持てるものの、日銀が追加利上げに慎重な姿勢を示したこともあって、円安是正や、物価落ち着きへの道筋はかなり不透明です。仮に実質賃金プラスの世界が実現しても、この2年以上にわたって家計は実質所得が目減りして来ただけに、すぐに消費に回るとは考えにくいのではないでしょうか。

家計支援や消費刺激策の議論は深まらず

政府経済見通しに苦言を呈したくなるのは、来年度の税制改正や予算編成で、家計支援や消費刺激、さらに言うと、円安是正に向けた具体的な政策がほとんど打ち出されていないからです。株価も今年前半こそ、バブル後最高値を更新し初の4万円台をつけたものの、年後半に勢いが持続しなかったのは、やはり消費の低迷が景気の足を引っ張ったからでしょう。

実質賃金がプラスになるまで、政策的なサポートは欠かせないはずですが、すでにガソリン補助金の減額は始まり、電気ガスの補助金も3か月だけ縮小復活と、心許ない限りです。政治の関心は、この年末、「103万円の壁」問題に集中してしまいました。