被災地の“声” 復旧・復興への道は

小川彩佳キャスター:

現地でお話を伺っていて、皆さんがおっしゃっていたのが、ボランティアなどの支援の方々への感謝の言葉でした。大谷地区の避難所の丸山さんも、支援をこれからもお願いしたいという言葉の前に、これまでボランティアなどで駆けつけて来てくださった方々への感謝の言葉を、言葉を詰まらせながら口にされていました。

前を向くために、支援の力がどれだけ大きかったのかということを感じることができました。

ただ、前を向くのもギリギリの状況で、心の傷の深さも同時に感じたような気がしました。

もちろん、被災者の皆さんによって復旧・復興の歩みはまちまちで、一概には言えませんが、度重なる地震・豪雨災害で、傷口が修復の機会を失ったままになり、前を向こうとするとその度に引き戻されるという感覚が皆さんの中にあるようでした。

『正月が怖い』という言葉は、あまりに悲しかったです。

藤森祥平キャスター:

1年経っても水道がまだ戻っていないところもありながらも、心を日々繋いでる方々の言葉は本当に重たいですね。

株式会社QuizKnock 伊沢拓司さん:

改めて思ったのは、復興とは物理的・精神的・個人的なものです。

だから、数字だけを見て復興が進んだ・進んでないとは言えなくて、個人のミクロな状況に気を配っていかないといけないものなのかなと思ったときに、いま何が求められてるのかを、国や行政に、よりミクロに伝えてほしいなと思います。

ロードマップが見えない状況もあり、石川とか富山で復興ロードマップみたいなのは出されていますが、大きすぎて個人にとっては『うちはいつ解決するんだろう』ってなってしまいがちなので、ミクロな状態で復興について伝えられる状況が欲しいです。

それは被災者の方にとっても、我々被災してない地域の人間にとっても、より知りたい情報なのかなと思います。

例えば、ふるさと納税は今年能登にしようと思いましたが、状況が厳しいから品目が減っていました。そういった時に『代理寄付』という手段があります。被災してない他の市町村で寄付をすることによって、税の負担や行政の手続きを、能登だとやっていると手間がかかってしまうので、他の自治体が代わりにその寄付の手続きをやってくれるという納税の手段もあります。

秋田・兵庫・熊本など関係ない地域でもやっていて、こういったものを使うことができると広報をよりしていただけるといいのかなと思います。

発信というのはつくづく難しく、それは東日本大震災のときから言われていますが、より我々に伝わるような形での発信をお願いしたいなと思いますし、メディアからも僕は発信していきたいなと思います。

東京大学准教授 斎藤幸平さん:

私はむしろ逆に、マクロに見ること、「数字」が大事だと思います。

復興してるっていう数字が大事なのに、実際見たら3割ぐらいしか家も結局解体されてないし、公費解体も34%しか作業完了していません。

除去や水道も含めて、東日本大震災のときと比べると、あのときは特措法とかもありましたが、能登への対応は遅いと思います。

ほったらかしの状態が続いているような中で、豪雨が襲って、これから寒くなっていく中で心が折れてしまう人もきっと出てきます。

政治がやるべきことは、マクロで大きなビジョンを出してロードマップを描くことです。

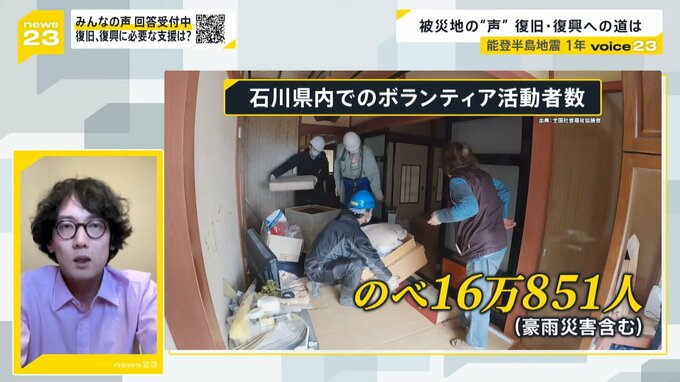

それが不十分だなと、いま改めて強く感じました。その上で私達も、こうした問題を風化させずに政治に対して求めていくためには、もっと繋がりを持つためにもボランティアをやらなければいけないし、当事者にはなれないけれど、ふるさと納税もいいですし、そうした繋がりを持っていくなど、とにかく関心を持っていく努力は、私達自身がもっとできると思いました。

小川彩佳キャスター:

本当に「発信」という点で、復旧・復興の進捗が見えないことが、被災者の皆さんの心の中でかなり精神的な負担になってることを感じました。

「市は、自分たちも被災者という中で精いっぱいやっている、ただ、国が自分たちをどう見ていて、どうしようとしているのかが全く見えず、いま復旧・復興のどのあたりにいて、どこを目指しているか、どう歩んでいったらいいのかわからない」「選挙があったが、それが何か形になるのかどうか、それも見えていない」と話す方もいれば、「もう諦めている」そんな言葉もありました。

「諦め」という言葉を、被災者の皆さんに出させてしまっていいのかなと感じましたし、今回の震災で特徴的なのが災害関連死が非常に多いことです。

まだ、ご遺族の方の中にも申請している方がいらっしゃるので、さらに数が増えていくということも考えられる中で、こうした命の中には救える命もあったはずだと思います。

ですから、今からでも復興への道筋をしっかり示していただきたいなということも強く感じました。

伊沢拓司さん:

やりきれなさの行き場を考えてしまいます。

SNSで選挙を語ること、そしてSNSで選挙が動くことも話題になりましたが、被災体験は特に要約・単純化できないものですから、短い文字で語るとか、怒りの矛先を誰かに向けることでむしろ被災者・現地の方が困ってしまうこともあるとは思います。

十把一絡げに語ることは、すごく怖い体験だと被災に関して思います。

我々のような「見ている側」の人間からすると、やりきれなさゆえに、ニュースに対してぐっと踏み込んで発言をしたくなってしまいますが、そうしないこともまた被災者を助けることかもしれません。

よりじっくり考えて、ニュースの距離感をとって自分にできることをやることが、「見ている側」である我々のやるべきことなのかなと思います。

なので、1回冷静になって自分にできることをやることが大事、もしくはやらないことも大事かもしれないですね。