SDGs達成期限の2030年に向けた新たな価値観、生き方を語る今回の賢者は歌手の加藤登紀子氏。多くのヒット曲を世に送り出してきたかたわら、SDGsという言葉が生まれるもっと前から環境問題に取り組んできた先駆者でもあり、国連環境計画(UNEP)の親善大使として世界各地の環境問題を抱える現場を訪れた。都市部に暮らしながら農村に通って「土のある生活」を楽しもうという農的生活の実践を提案している加藤氏に、2030年に向けた新たな視点、生き方のヒントを聞く。

「平等は一律ではない」。ケニアで知った水問題の実態

――賢者の方には「わたしのStyle2030」と題して、話していただくテーマをSDGs17の項目の中から選んでいただいています。加藤さん、まずは何番でしょうか?

加藤登紀子氏:

はい。10番目の「人や国の不平等をなくそう」。

――この実現に向けた提言をお願いします。

加藤登紀子氏:

はい。「平等は一律ではない」ということを知っておこう。平等にしましょうよ、差別がないようにしましょうよってどういうことかというと、それぞれの地域の状況を認めるということなんです。尊重するということであって、一律の価値を押し付けることではないと。

――押し付けの価値観や制度、待遇が実は解決に至っていないということですね。

加藤登紀子氏:

そう。私は環境問題の専門家では全然ないんですけど、2000年から10年間、UNEPの親善大使でした。このUNEPが生まれたのは1972年なんです。72年に成長の限界っていうのが世界に発信された。これ以上私達が地球資源を消費するというか経済成長を求めたときに限界が来るよっていうのが発信されたときに、地球をもっとちゃんと観察しておかなくちゃいけないっていうので、国連環境計画ができたんです。SDGsという言葉、割と最近ですけど、大変だねって言い出したのは50年以上前だったということをまず頭に置いてほしいんです。

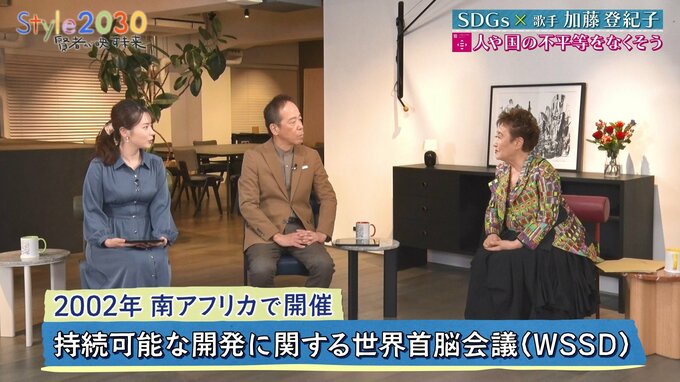

UNEPの活動で15カ国ぐらい行きました。2002年に南アフリカでWSSD(持続可能な開発に関する世界首脳会議)のワールドサミットっていうのがあったんです。水問題。ODAでアフリカの環境を改善するために、水道事業に日本が力を入れていたんです。水道事業が実施されたために、その地域の自治体が非常に豊かになったと。水道代も入ってくるし、いろんな意味で経済発展の良い機会になりましたと。

朝起きると1時間ぐらい山を越えて水場まで水を汲みに行くという苦しみから女性を解放するための水道事業ですよね。ところが、女性達が管理していた水場が全部水道事業の人に行ってしまったので、「私達からは水がなくなりました」という話。

お金を持っていて、都市に住んでいる人が優先的に考えられている。そうすると、水源地にいる人たちは水を奪われる。その管に乗った水は都市に行って、水道で飲まれる。でも、お金が払えない人も都市にいっぱいいるんです。アフリカの場合ね。だから、水道事業がつぶれちゃうわけです。

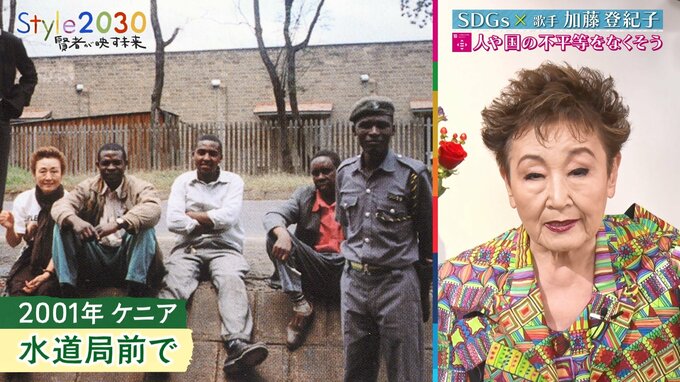

UNEPの本部はケニアにあったので、ケニアでいろいろ見ました。ドイツが支援した水道事業がありました。訪ねていったら、もう退散直前。なぜかというと、水道料が払える人がいない。

もう一つは、同じ場所で日本の資金提供で作られた下水処理場。ナクル湖っていうフラミンゴのいる美しい湖のほとりなんです。汚染水をきれいにしてナクル湖にそのまま戻すという理想的なプロジェクト。ところが何が起こっていたか。汚染水がない。汚水処理場を作ったけど、汚水すらないほど水が枯れている。いろんな意味で私達が考える規模の下水処理場とか浄水場とか、水道事業も立ち行かない。実態に合わない。

あらゆる人にひねれば水が出るっていうふうにするのが平等。でもそうじゃなくて、実態は頭に桶とか水壺とか乗せてダンスしながら水場に行って、井戸端会議。「水を運ぶのはつらいですか」って聞くと、「そりゃあ大変よ。でもね、楽しいのよ」って。水道の方がいいでしょって言っている人はいるけど、そうとも言えない。それが一つのコミュニティだから。

家事、農業、食の問題、全部女に任せておきながら、その会議のテーブルには女性がいない。そこが大問題だっていうことになって、それが多くの国に言えるとは思うんですけどね。水問題を考えるときに、今までどうやってここの人たちが暮らしてきたのかっていうことは、ちゃんと見ないといけない。必ずその人にとって何が大事か、その人にとってどういう事態が起こっていて、どうするのが本当の解決か、それを丁寧に見ていってほしいなって切に願っています。

――今私達がSDGsの視点に立ち、できることは何でしょうか。

加藤登紀子氏:

日本でも決定権を持っている人が東京都のビルの上にしかいないのは気に入らないんですよ。あなた本当に日本の端の端まで行ったことありますか?私は自慢じゃない、自慢ですが、やっぱり本当に行ってるんですよ。日本中全部は無理です。ただ地域としては、大体訪ねたことがあるということは、すごく心を豊かにしてくれています。だから、ぜひ皆さん「♪知らない街を 歩いてみたい」。それですよ。いろんな意味で他地域を歩いてください。違う暮らしをしている人たちの暮らしを知ってほしいです。

――では、ここで加藤さんにとっての原動力、活動の源になっていることについて伺います。

加藤登紀子氏:

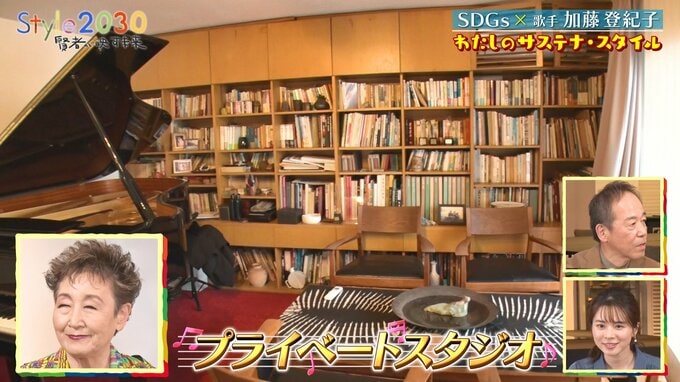

これは私の部屋というか、仕事部屋。ここで体操をしたり、曲を作ったり、ミーティングをしたり、リハーサルも少し。何でもここでやっちゃうんです。後ろにあるのは80年代にこの部屋を作ったころに集めていた本です。

――曲を作っていくとき、どんなことが頭に浮かぶんですか。

加藤登紀子氏:

コロナのパンデミックで緊急事態になったころ、途方に暮れて突っ伏して泣きたいぐらいの日っていうのはやっぱりありました。そういうときが曲が生まれるとき。ごまかさないで自分の心の途方に暮れている自分を見るっていうんですかね。一歩を踏み出すために私は歌を作ってきたっていう気がします。

60周年なんです、歌手。81歳になるんです、今年。「『さ・か・さ』の学校」っていう本を書いたんです。1年に一遍誕生日が来て、また新しい私がっていうのは砂時計をひっくり返すみたいなもんじゃない。

世の中なんかちょっと淀んでるのは、逆さにするのを忘れてるからだって。砂時計を逆さにするような意味で、常識をちょっとだけ逆さにして考えてみたいっていう。そうしたら編集者が帯に「81歳。ひっくり返せば18歳!」っていうキャッチコピーを考えてくれて。今、わくわくして。もうすぐ18歳になっちゃうな。

10年後は19歳になる。今までは80ぐらいまでは一応ビジョンがあったけど、その先は面倒くさいなと思ってたんですけど、「逆さにすると19歳」って10年後に言いたい。10年かかって1歳年取るってちょっといいですよね。