「第3号」→「第2号」に移行した場合の年金受給額イメージは?

南波キャスター:

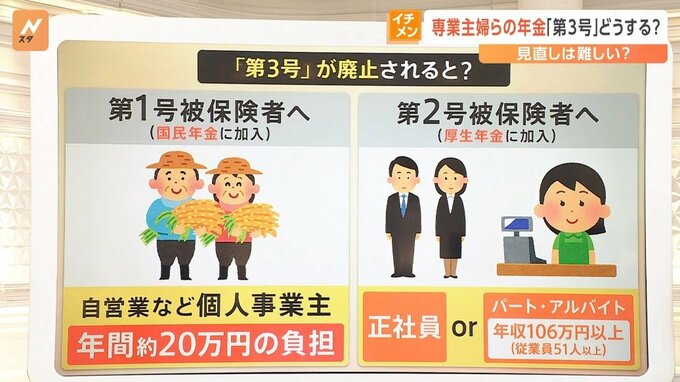

もし仮に、いま第3号被保険者が廃止されたらどうなっていくのか。パターンは現状の制度に当てはめていくと、以下の2パターンになります。

▼第1号被保険者へ(国民年金に加入)

自営業など個人事業主が入っている国民年金に加入するという形で、年間約20万円の負担をする。

▼第2号被保険者へ(厚生年金に加入)

会社の正社員などになる、もしくはパートやアルバイトで年収106万円以上稼ぐ(従業員51人以上)。

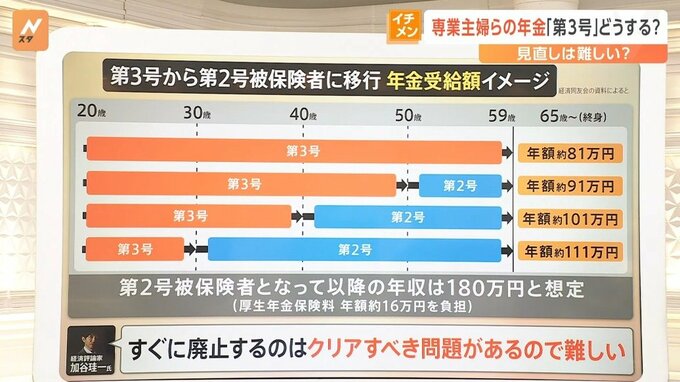

では仮に、第3号から第2号に移行した場合はどのようになるのでしょうか。経済同友会の資料によると、年金受給額のイメージはこのようになっています。

▼第3号被保険者の制度が変わらずに続いた場合(20歳~60歳まで)

20歳から40年間年金を払い続けた場合は、もらえる額が年額約81万円です。

以下、第2号被保険者となって以降の年収を180万円(厚生年金保険料として年額約16万円を負担)と想定しています。

▼50歳から第2号に制度が変わった場合、約91万円。▼40歳からだと約101万円、▼30歳からだと約111万円となります。

どのタイミングで切り替わるかによって、もらえる年金の額も変わってくるということなので、生活設計にもいろいろ変化が必要になってくる可能性があります。

廃止はいつになるかということについて、加谷さんは「すぐに廃止するのはクリアすべき問題があるので難しい」と話していますが、何がポイントになるのでしょうか?

経済評論家 加谷さん:

一番の問題は、昭和の時代に、この制度を前提に生活設計をされた方が大勢いるということです。例えば高齢になってから離婚をされた方など、いろいろなケースが出てくるので、これを急に取り上げるのは問題があるでしょう。やはり、移行措置をどのぐらい設けるかがポイントだと思います。

あとは現実問題として、第3号被保険者はすごく減ってきています。放っておくとかなり少数派になってくるということもあるので、その時間軸を見ながら経過措置を設けるのか、あるいは自然消滅というような流れを前提に制度を組み替えていくのか。このあたりの議論をしていく必要があるのではないでしょうか。

ホランキャスター:

加谷さんは、どれくらいの期間の猶予を設けるのが適切だと考えますか?

経済評論家 加谷さん:

私は、最低でも10年ぐらいは猶予を設けるのが適切だと考えます。5年という案も出ていますが、インパクトが大きいので、もう少し長いスパンのほうがいいのではないでしょうか。

元競泳日本代表 松田さん:

やはり我々世代でいうと、正直、共働きでないともうやっていけないのが基本だと思います。かつ、男性も子育てをする場合はもっと育児に関わっていったほうがいいと思うので、やはり時短で働く正社員を増やしていけるような仕組みにしていき、男女ともに仕事を頑張れる状況を作っていってほしいと思います。

南波キャスター:

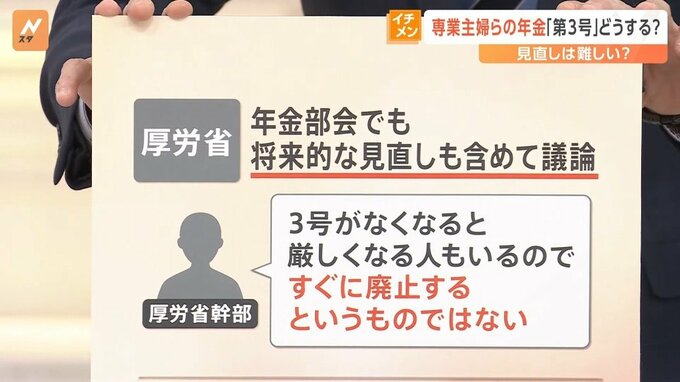

実際に厚労省も、年金部会でも将来的な見直しも含めて議論するということです。ただ、厚労省幹部は「3号がなくなると厳しくなる人もいるので、すぐに廃止するというものではない」とも話しています。

井上キャスター:

自民党は、家制度を大切にするという固い固い考え方でした。しかし、これでようやく少しずついろいろな税制度、社会保障制度が変わっていくのではないかと感じるニュースなのかもしれません。

==========

<プロフィール>

加谷珪一さん

経済評論家 元日経BP記者

著書に「貧乏国ニッポン」

中央省庁などへのコンサルティング業務も

松田丈志さん

元競泳日本代表

五輪4大会出場 4個のメダル獲得

JOC理事 宮崎県出身 3児の父