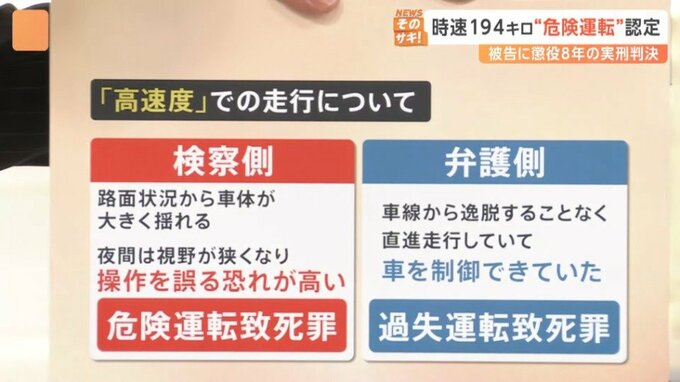

今回の争点「高速度」 検察側と弁護側の主張は

今回の事例について、「高速度」をどう捉えるか、検察側・弁護側双方の主張です。

【検察側】

路面状況から車体が大きく揺れる

夜間は視野が狭くなり、操作を誤る恐れが高い

⇒危険運転致死罪

【弁護側】

車線から逸脱することなく直進走行していて、車を制御できてきた

⇒過失運転致死罪

ということで争っています。

ホラン千秋キャスター:

制御という言葉をどう捉えるのか。何がどうなると制御困難なのか、制御できていたと捉えられるのか。数字があるわけではないので、その状況によって変わってくると思いますが、今回は「制御困難な高速度」が認められたということになるわけですね。

野口辰太郎弁護士:

そうですね。路面の状況、交通量など現場の状況に即して、その高速度がどれほど危険だったのか判断していくということが一般的には言われています。

今回も高速道路ではない一般道、そして夜間、その中で194キロ、法定速度の3倍を超えるようなスピードで走るのは、やはり制御が困難だろうという判断になっていきます。

ホランキャスター:

194キロという数字は、普通の感覚で聞くと、どう考えても危険だろうと思いますが、制御困難なのかどうか、法廷では証明が難しいものなんですか。

野口辰太郎弁護士:

実際に194キロで走行した経験のある方はほとんどいません。そうなってくると、この事件を判断する裁判官も立証する検察官も、弁護する弁護人も誰もわからない。その中で立証が求められる難しさはあったと思います。

弁護士からみた今回の判決「ようやく道が開けた裁判」

ホランキャスター:

数字上、どう聞いても危険そうに見えるものでも、やはり立証するのは難しいということなんですね。

スポーツ心理学者(博士)田中ウルヴェ京さん:

つくづく思いました。いかに心情を横に置いて判断するかという難しさですよね。心情的には、194キロなんてありえないと思いますが、それを立証する、どう危険なのか、なぜそれが制御不可能なのかの立証は、これは難しいんですか?

野口辰太郎弁護士:

実際に194キロを出すわけにはいかないので、それを疑似した実験をして、その結果が証拠として出されています。そういった積み重ねで今回ようやく認められたということになります。

ホラン千秋キャスター:

今回の裁判全体をご覧になって、野口さんはどのような印象を受けられたでしょうか?

野口辰太郎弁護士:

正直なところ、危険運転致死罪を否定する可能性もあるのではないかと思っていました。ただ、この事例で否定されてしまったら、今後、直線道路で高速度の事件は認められないんじゃないかと思うくらいの事件でしたので、ようやく道が開けたような裁判ではないかと思います。

ホランキャスター:

今後を決める大事な裁判だったんですね。