天気予報には欠かせない気象衛星ひまわりが11日に一時不具合を起こしました。

ひまわりの天気予報における役目や故障の際の対応などを、気象予報士の森朗氏に聞きました。

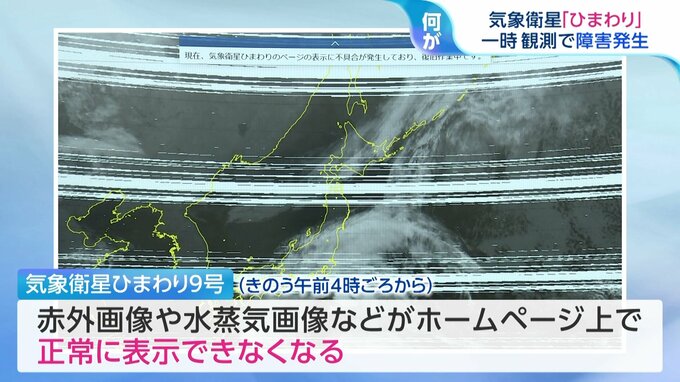

「ひまわり」観測に一時障害

11月11日、気象庁は気象衛星「ひまわり9号」の観測に障害が発生したと発表。

赤外画像や水蒸気画像などが気象庁のホームページ上で正常に表示できなくなり、

台風の監視などに影響が出ました。

その後、原因は「可視赤外放射計」という観測機器の温度が上昇したためと判明。

温度を下げる対応を行い、約14時間後の午後6時ごろ復旧しました。

温度上昇の理由は調査中で、念のためバックアップ機として軌道に残っている「ひまわり8号」の立ち上げ作業も進めるということです。

恵俊彰:

これよって台風の強さの解析などにも影響が出たんですか?

気象予報士 森朗氏:

今、台風の観測は基本的には衛星画像で雲の形などを見て強さや進行方向を見ているので、これが一部でも見られなくなるということは、精度に影響が出たかもしれないということですね。

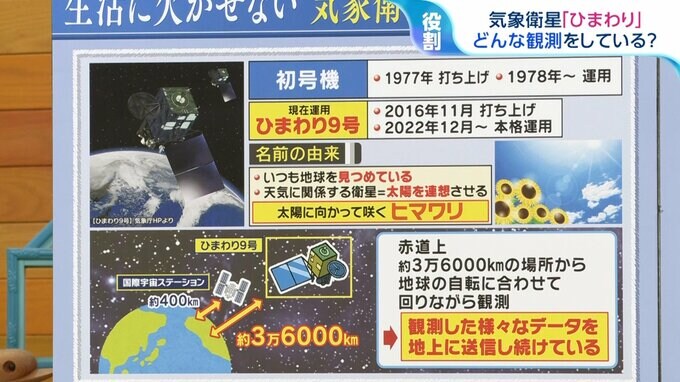

そもそも「ひまわり」の役割とは

ひまわりの初号機は1977年に打ち上げられました。

▼いつも地球を見つめている

▼天気に関係する衛星は太陽を連想させる

ということで、太陽に向かって咲く「ひまわり」の名前がつけられました。

現在使われているのは「ひまわり9号」で、2016年11月に打ち上げられ2022年12月から本格運用が始まっています。

地球から約3万6000km離れた場所から地球の自転に合わせて回りながら観測を行っており、様々なデータを地上に送信し続けています。

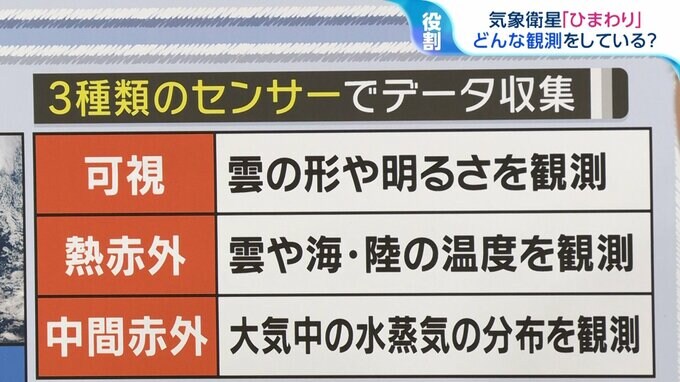

ひまわりは、具体的には3種類のセンサーでデータを集めています。

▼可視センサーで雲の形や明るさを観測

▼熱赤外センサーで雲や海・陸の温度を観測

▼中間赤外センサーで大気中の水蒸気の分布を観測

地球全体については10分ごと、日本付近については2分半ごとに観測をしています。