大統領選 トランプ氏が圧勝 大差がついた要因は

この結果について、元ワシントン支局長で、現在は共同通信客員論説委員の杉田弘毅氏に話を聞いた。

――1年間大統領選挙について伝えてきたが、予想以上に「トランプ完勝」「ハリス完敗」という結果だったか?

共同通信 客員論説委員 杉田弘毅氏:

ここまで差が開くとは予想していなかった。

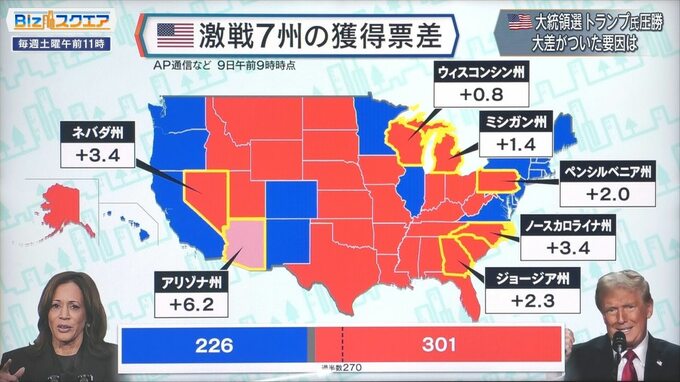

トランプ氏は選挙人の獲得数でいうと300に乗った。激戦州7州を見ても、結局一つもハリス氏が取れなかった。「ブルーウォール」を3つ取れば勝てる、という戦略を語っていたが、ここも1つも取れなかった。

共同通信 客員論説委員 杉田弘毅氏:

2020年の大統領選はバイデン氏が勝利したが、その前の2016年よりも負けた。つまりヒラリー・クリントン氏が負けたときよりも負けて「完敗」。

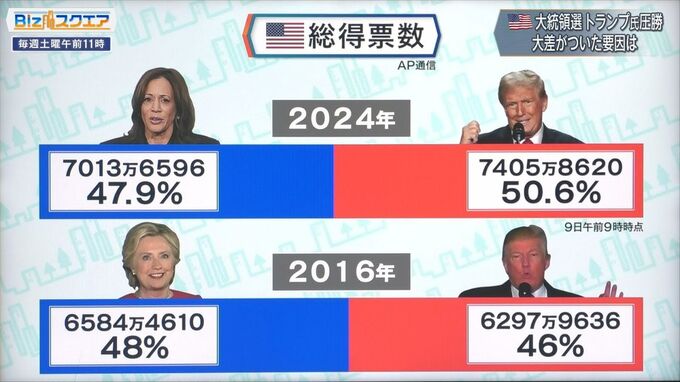

次に総得票数を見ると、トランプ氏の方が400万票近く多かった。実は共和党の候補が民主党の候補を総得票で上回ったのは2004年以来20年ぶり。前回勝ったトランプ氏がヒラリー氏に勝ったときは、総得票数が少なかった。

――かなり大きなアメリカ政治の地殻変動が起きたとみるべきか?

共同通信 客員論説委員 杉田弘毅氏:

「トリプルレッド」になりそうだ。大統領選のハリス氏とトランプ氏の対決だけではなく、民主党が今回の選挙で出しているメッセージやこれまでの民主党の政策に対して大勢のアメリカ国民が「ノー」と言った。

――インフレが、人の心を大きく左右したのか。

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

2022年から食料価格が20%ぐらい上がった。

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

家賃も相当上がっていて、住宅価格は30%ぐらい。明らかに生活が苦しくなっていて、低所得・中所得者の人がトランプ氏の方に支持を高めた。それから「法人税率を下げて欲しい」という企業の人たちも多いので、そこの支持があった。それから減税によって自社株買いが進み、株価が上がっていくのでウォール・ストリートの支持があったので、全体的にトランプ氏の勝利に繋がったと思う。

――「トランプ・トレード」がたくさんあったということか。インフレは世界的に見ても、現在のバイデン政権にはアゲインストになるのか。

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

直接的な原因は現政権の責任ではないが、人々はその時の政権のせいにする。前回のトランプ氏の時は低インフレでいかに2%の物価を引き上げるかということで悩んでいて、量的緩和もしてきたが、今は逆だ。

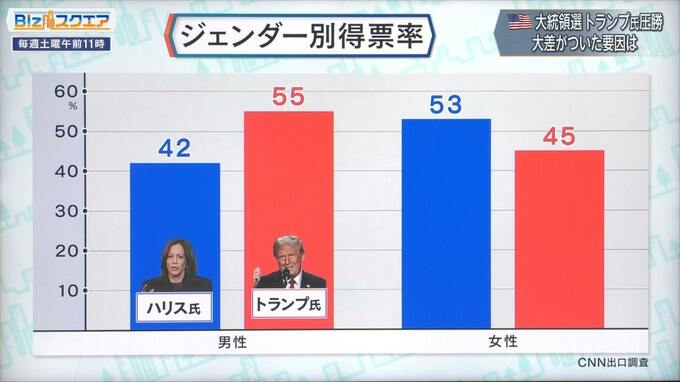

――次は、具体的に出口調査からわかることを杉田氏に分析してもらう。まず男女の比率でいうと、女性が思ったほどハリス氏に流れていない。

共同通信 客員論説委員 杉田弘毅氏:

ハリス氏の敗北の極めて象徴的な例。ハリス氏は中絶問題を主要な政策として戦ってきたが、それに対して女性があまり反応していない。やはり経済問題がより重要で、移民がより身近な問題だった。国民がそれらを意識していたのに、ハリス氏が抽象的な価値観でそういう問題についてはあまり響かなかった。

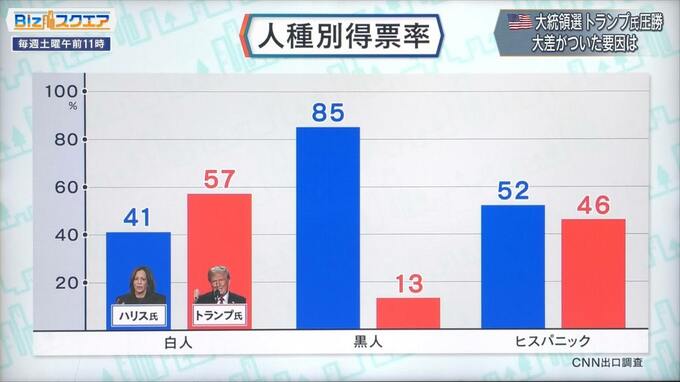

――次に、人種別の支持率・得票率を見ていく。言われている通り白人はトランプ氏が強く、黒人・ヒスパニックはハリス氏が強いが、これはどう評価すべきか。ヒスパニックは思ったほど取れなかったと見るべきか。

共同通信 客員論説委員 杉田弘毅氏:

もちろんそうだ。ヒスパニックはいつも6割から7割は民主党候補が取ってきたので、それに比べると大きく減った。ヒスパニックというと黒人と同じような考え方、同じような境遇の人々、つまり少数派と考えて「民主党(支持)だろう」と思ってしまうが、実はヒスパニックの人はもう多様化していて、トランプ氏が唱えるような保守主義の考え方に惹きつけられてる人もたくさんいる。ヒスパニックを少数派だと捉えてしまうと多様性を重視するという政策がアピールするはずだが、実はそうではなくなっていることが、アメリカ政治にとても大きな地殻変動が起きつつあるということだと思う。

――なぜこんなに民主党が負けたのか。掲げた政策は本当に「浮世離れした贅沢な悩み」なのか。

共同通信 客員論説委員 杉田弘毅氏:

もちろんそれはあると思う。経済面に絞った具体的なわかりやすいメッセージをハリス氏が出せなかったということだと思う。もう一つ感じるのはハリス氏の資質、あるいは力不足を大いに感じている。やはりアメリカ大統領選は一騎打ちになるので、基本的にはアメリカ人は「どちらの人が、自分たちの生活、安全を守ってくれるか」を託せるかどうかで決める。ところがハリス氏の場合は民主党の予備選もやっていない。(ハリス氏が)果たしてどのくらいの人かわからない。選挙直前の世論調査でも3割ぐらいが「わからない」と答えている。一方トランプ氏の場合は1度、4年間やっている。かなり混乱をしたが、それでもとりあえず戦ってくれる。要するにプロレスでどっちが強いかということになってくると思う。その分ハリス氏という「訳のわからない」「正体がまだわからない人」よりは「トランプ氏に賭けたい」ということになる。

――夏にハリス氏が登場したとき、新生の星が出てきたということで一旦はブームになり、「ハリス氏は本当にどんな人なのか」が見たいと思っていたが、なかなか見えないということがあった。アメリカ人たちはもっとそういうことを感じていたのか。

共同通信 客員論説委員 杉田弘毅氏:

ハリス氏の一番の敗因は「自信がなかった」ということだと思う。つまりハリス氏は予備選を戦ってきてないから、「正当な民主党の候補」という確信が心の中にないまま、いろんな情勢でそういうことになってしまった。党内に対してもハリス氏に異論を言う人に対して「何を言ってるのか。私は民主党の予備選を戦って勝ち抜いたんだからあなたにそんなことを言う資格はありませんよ」と強いメッセージは出せなかった。共和党のトランプ氏にしても「私は民主党というアメリカでの半分の人々が支持する政党の正々堂々としたれっきとした代表なのでそんなこと言われる筋合いはありません」ということをハリス氏は言えたのに、強く言えなかった。

――だからあれだけインタビューをやっても想定問答やプロンプターの世界から出られなかったという弱さに繋がったのか。

共同通信 客員論説委員 杉田弘毅氏:

もう一つ付け加えると、ハリス氏は、バイデン氏が撤退して支持してくれた。バイデン氏から副大統領に任命してもらったおかげで全米的な政治家になったので、バイデン氏を裏切るようなことは絶対できない。だから経済政策がうまくいってないとバイデン氏を否定しなくてはならないが、踏み込めない。そうすると中途半端な政治家で抽象的な「新しいページをめくろう」とか「未来を向けて頑張ろう」など、そういう響かないメッセージで終わってしまった感じがする。

――大統領選挙だけではなく、議会選挙でも民主党は負けて、共和党が「上院」「下院」ともに過半数になり「トリプルレッド」となりそうだが、もうやりたいことは何でもできることになるのか。

共同通信 客員論説委員 杉田弘毅氏:

結論としてはそうなる。トランプ氏は第1期目で、政権内で足を引っ張る人がたくさんいたのでできなかったと。これを残り4年間で貫通するということになると思う。やはりトランプ氏は熱狂的なファンがいるのでよく言われる「レームダック(任期中だが影響力を失った政治家)」に必ずしもならないのではないかと思う。その求心力を持ってきて、いろんな論争不要の政策もやっていくと思う。

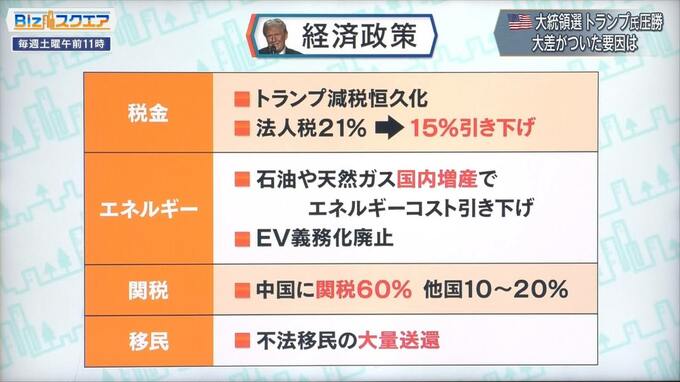

次は、今打ち出しているトランプ政権の経済政策の公約の内容を見てみる。まず税金では、所得税などの「トランプ減税恒久化」、そして法人税は15%への引き下げとなっている。またエネルギーでは国内の石油や天然ガスを増産し、コスト削減。そして関税を中国に60%、他の国には10%から20%を課すなどとしている。

――かなりの政策だ。

慶應義塾大学 総合政策学部教授 白井さゆり氏:

今回は相当な関税率を引き上げる。これは間違いなくインフレにする。その効果が出てきたときに、果たして今回トランプ氏を支持した人たち、低所得・中所得者の人たちがどういう反応をするかを見る必要がある。一番そこに注目している。

11月7日、会合を開いたFRB(連邦準備制度理事会)は前回の9月に続き2会合連続で利下げに踏み切った。