宇宙ビジネスの課題:倫理、安全保障、持続可能性

ただ、宇宙ビジネスの発展に伴い、倫理、安全保障、持続可能性といった新たな課題への対応が求められている。

Starlinkのウクライナ紛争における活用は、商業衛星の軍事利用をめぐる倫理的問題を提起した。

「従来、安全保障用途の宇宙システムは政府や軍が保有・運用していたが、近年は民間のサービスを軍が利用するケースが増加している」

ウクライナ戦争では、ロシア軍、ウクライナ軍ともにStarlinkを利用しているという現状があり、民間企業による宇宙サービス提供のあり方が問われている。

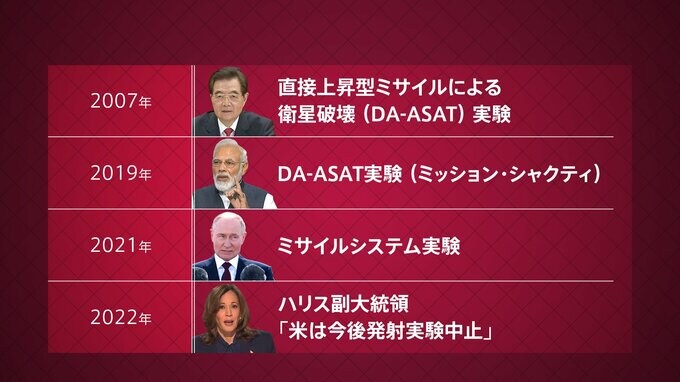

宇宙空間の安全保障については、アメリカ宇宙軍の創設(2019年)や中国の宇宙強国政策など、各国の軍拡競争が激化している。

アメリカ国防総省は2024年8月、中国が打ち上げた人工衛星が他国の衛星を攻撃できる宇宙兵器である可能性を示唆した。

これは、2007年の中国による自国衛星破壊実験以降、宇宙空間における軍事利用への懸念が高まっていることを示すものだ。

「宇宙の安全保障は、『宇宙による安全保障』と『宇宙空間の安全保障』という二つの側面がある」

石田氏は衛星などの宇宙システムの重要性が増すにつれ、攻撃対象となるリスクも高まっていることを指摘した。

また、宇宙デブリ問題は、運用中の衛星や宇宙ステーションへの衝突リスクを高める深刻な問題である。

NASAによると、把握されているだけでも2万5000個以上のデブリが地球周回軌道上 に存在し、アメリカ宇宙統合軍によると、今年8月に中国が打ち上げたロケットの分解で新たに300個以上のデブリが発生した事例もある。

「デブリは秒速数キロという速度で移動しており、運用中の衛星や将来建設されるであろう民間宇宙ステーションへの衝突は大きな脅威となる」

デブリ監視体制の強化、デブリ除去技術の開発、デブリ発生抑制のための国際的なルール作りなど、宇宙空間の持続的な利用にはデブリ問題への対策が不可欠となる。

月面探査:科学的探求と将来的な資源開発

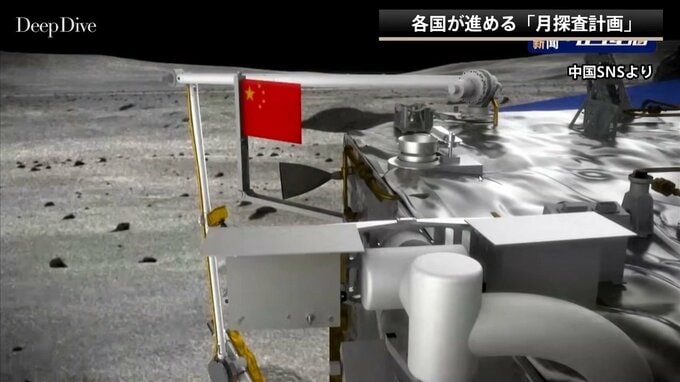

月の探査で、いま世界で大きく2つの計画が進んでいる。

アメリカ主導のアルテミス計画、それに中国主導のILRS計画だ。

アルテミス計画には2024年10月時点で日本を含む47カ国が署名、ILRS計画には13カ国が参加している。

石田氏は「これらの計画の最大の動機は科学的探求」だと説明する。月の成り立ちや地球の起源解明など、科学的な知見の獲得が月面探査の主要な目的となっている。

アルテミス計画では月を拠点とした火星探査も構想されており、月の科学的探査は将来の宇宙探査における重要なステップとなる。

しかし、月面における資源獲得競争という側面も無視できない。

石田氏は「月の極域に存在する水は、電気分解によって水素と酸素に分解し、ロケット燃料として利用できる可能性がある」と説明する。これは、月面を宇宙探査の拠点とする上で非常に重要な要素となる。

ただ月の水の埋蔵量や採掘方法、利用に関する国際的なルールなどはまだ未確立であり「現時点では資源獲得競争というより、将来的な競争に備えたルールメイキングをしている段階」だと石田氏は述べている。

日本は2024年1月に無人探査機「SLIM」による月面着陸に成功し、アメリカ、旧ソ連、中国、インドに次いで5番目の月面着陸成功国となった。

また、2024年10月にはJAXAが2030年代に日本人宇宙飛行士2名を月面に着陸させる計画を発表しており、アメリカ以外の国では初の月面着陸となる予定だ。

石田氏は宇宙探査の難易度について言及し、計画の遅延の可能性を示唆しつつも、日本の宇宙開発における今後の進展に期待を寄せた。

月面旅行の実現可能性については、石田氏は「現在、高度100kmまでの宇宙旅行は18歳から90歳まで幅広い年齢層の人が体験している。しかし、月旅行はより長時間の宇宙滞在と厳しい訓練が必要となるため、参加できる年齢層は狭まるだろう」としている。

月面旅行にかかる費用については「1kgの物資を月に送るだけでも1億円から2億円かかるため、人を送る場合は安全対策などのコストも含め、さらに高額になる」と述べ、現時点では一般の人が気軽に月旅行できる段階ではないことを示唆した。

スペースエコノミーの未来:経済規模拡大と人類の成長

スイスに本部を置く国際機関「世界経済フォーラム」は2035年までにスペースエコノミーの規模が約1.8兆ドルに達す ると予測しており、日本政府も2030年代の早い時期に約8兆円の市場規模を目指している。

宇宙産業は新たな雇用創出、技術革新、経済成長をもたらす可能性を秘めており、各国政府による戦略的な投資と政策支援が重要となる。

日本の宇宙関連予算は、2015年度の約3000億円から2024年度には約8900億円と約3倍に増加しており、政府の本腰の入れようが伺える。さらに、1兆円規模の宇宙戦略基金が設立され、民間企業の宇宙ビジネスへの投資を促進するための政策も進められている。

「日本政府が宇宙産業を重要な成長分野と位置付けていることの表れだ。宇宙産業が真に社会に貢献するためには、自動車産業や通信産業のような数百兆円規模の巨大市場に成長する必要がある」

また、石田氏は人類の持続的な成長には空間拡張が必要だと主張する。

「物理的な空間拡張は宇宙とバーチャル空間しかない」

地球環境への負荷を軽減しながら経済成長を続けるためには、宇宙空間やバーチャル空間への進出が不可欠であり、宇宙開発は人類の未来にとって重要な役割を担うと話した。

宇宙から地球を見ることで...

宇宙開発は、科学的探求、経済成長、地球規模の課題解決といった多様な可能性を秘めている。

国際協力とルール作りを推進し、持続可能な宇宙開発を実現することで、人類は新たなフロンティアを切り開き、より良い未来を創造することができるかもしれない。

かつて、急に飛来した巨大なUFOに対して、各国が力をひとつにして戦うという映画があった。

その一方で、現実の世界は戦争や、自然災害、それに経済の悪化ということで苦しんでる人が大勢る。中には残念ながら亡くなってしまう方もいるという状況が続いている。

宇宙から地球を考えることで、そうした人たちが1人でも減るような、何か知恵みたいなものが見つかることを願いたい。