宇宙が地球の喫緊の課題を解決し、経済に大きな影響を与える可能性があるとして、近年、宇宙ビジネスが急速に発展し、世界中から注目を集めている。

SPACETIDE代表理事の石田真康さんにTBS報道局の豊島歩解説委員が宇宙ビジネスの最前線について伺った。

UFOからUAPへ 安全保障の新たな局面

アメリカ国防総省はUFOを含めたUAP(未確認異常現象)に関する調査チームを設立。2023年には議会で公聴会が開かれるなど、UAPは国家安全保障上の関心事として具体的な対応が進んでいる。

石田氏は「UAPは、例えば中国やロシアなどの敵対国の高度な偵察技術や、自律的に行動するドローンである可能性もあるため、安全保障の観点から調査を行う必要がある」と指摘する。

アメリカにおけるUAP調査チーム設立やNASAの取り組みなどを背景に、日本国内でも議論が高まったとして、ことし6月に超党派の議員連盟「UFO議連」が発足した。石破茂氏や小泉進次郎氏が名を連ねている。

地球外生命体の探索も、米中はじめとする各国が本格的に探査に乗り出している。

10月にアメリカのNASAが、地球以外に生命が存在できる環境があるかを確認するために、木星の衛星に向けて探査機を打ち上げた。

また中国の宇宙当局が、生命が住める惑星や地球外生命体を探求すると明記した中長期計画を発表した。

米中が国家レベルで、地球外の生命体を探求している現状がうかがえる。

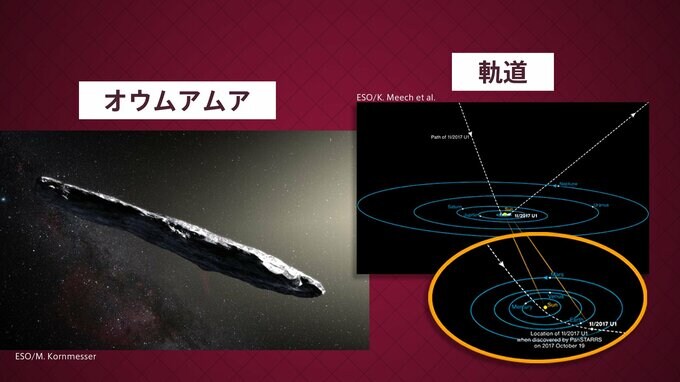

2017年に発見された天体「オウムアムア」は、その特異な形状と軌道から、地球外文明が送り出した探査機ではないかという説を米ハーバード大学の天文学科長が唱え、話題となっている。

石田氏はこのオウムアムアに関しては次のように指摘する。

「正体は未だ不明であり、彗星、小惑星の破片など様々な説がある。より詳細な調査には探査機の打ち上げが必要だが、莫大な予算と10年単位の開発期間を要するため、現実的には難しい」

宇宙ビジネスの最前線:衛星開発と利活用の現状

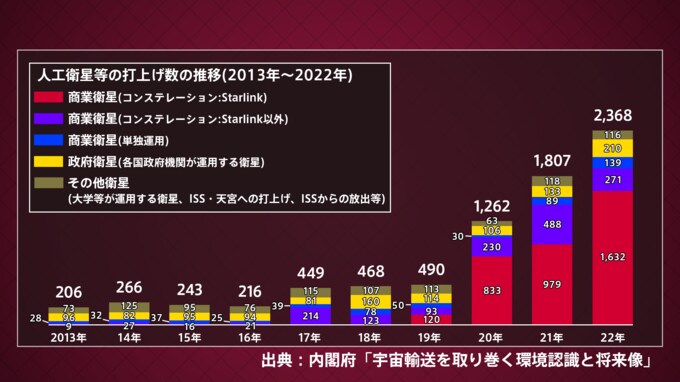

人工衛星の打ち上げ数は年々増加し、特に商業衛星の増加は顕著で、イーロン・マスク氏率いるスペースX社の通信衛星サービス「Starlink」はその代表例と言える。

「衛星の開発費、製造費、打ち上げ費の劇的なコスト低下が、世界的な衛星数の増加の主要因」

例えば、数十キロ程度の小型衛星であれば1億〜数億円、100kg程度の小型衛星でも10億円強で開発可能となっており、10年前と比較して大幅なコストダウンが実現している。

これにより、これまで宇宙開発に参入できなかった国や中小企業も衛星を所有・運用できるようになり、宇宙ビジネスの裾野が急速に広がっているという。

Starlinkは数千基の衛星を低軌道上に展開し、2024年9月時点で70カ国以上に高速インターネットサービスを提供、ユーザー数は約400万人に達している。

石田氏はこのStarlinkを「異常値に近い」と表現し、その衛星数の多さが宇宙開発の現状に大きな影響を与えていることを強調した。

また、衛星軌道の光害問題にも触れ「Starlink衛星の太陽光反射が天体観測に影響を与える可能性があるため、反射率を低減する表面処理技術の開発などが進められている」と現状を説明した。

SDGsへの貢献:宇宙技術が地球規模の課題解決を支援

「SDGsの17の課題全てに衛星技術が貢献できる」

石田氏はこう断言する。

衛星技術は、地球規模の課題解決に貢献するだけでなく、宇宙産業にとって新たな顧客と市場の獲得にも繋がる。

「SDGsには、宇宙産業が長年求めていた顧客の具体的な課題が網羅されている」

例えば、目標9「産業と技術革新の基盤をつくろう」においては、インターネット接続環境の改善が不可欠となる。世界人口約82億人のうち、約30億人がインターネットにアクセスできない状況にある中、衛星インターネットはデジタルデバイドの解消に大きく貢献する。

石田氏はインドの事例を挙げ、13億~15億人にものぼる人口を抱えるインドでは、国土の広さから地上インフラ整備が困難なため、政府が17~18基の通信衛星を運用し、遠隔医療や遠隔教育に活用していることを紹介した。

数百の病院と5〜6万の教育施設が衛星通信網で繋がれており、地方の医療・教育アクセス向上に大きく貢献しているという。

目標2「飢餓をゼロに」では、衛星データ活用による精密農業が食料生産の効率化に貢献する。

青森県では、衛星データを利用したスマートフォンアプリで、農作物の生育状況の確認や最適な刈り取り時期の判断が可能となり、高品質な米の生産を実現している。

石田氏は「農業は宇宙技術、特に衛星データ利用の歴史が長い分野」だとし、農作物の生育状況把握や肥料散布時期の決定などに衛星データが活用されてきたと説明した。

目標11「住み続けられるまちづくりを」においては、防災・減災の観点で衛星技術が重要な役割を果たす。

能登半島地震では、地殻変動解析、土砂移動箇所の特定、広域火災発生地域の特定などに衛星データが活用され、迅速な被害状況把握と復旧活動に貢献した。

洪水発生時にも、衛星データによる浸水域の特定は、ヘリコプターや地上部隊による詳細分析を支援する重要な情報となる。

「衛星データ単独ですべてを解決できるわけではないが、他の技術と組み合わせることで、より効果的な解決策を導き出すことができる」