「線引きが難しい」

カスハラの話題で一番多く出てくる声の1つは「カスハラの線引きが難しい」ということです。この図の左側にある、常識的なご意見・ご要望といったものは、サービスや製品の向上に対する貴重なお声です。組織や従業員にとって成長につながるとても大切なご意見です。

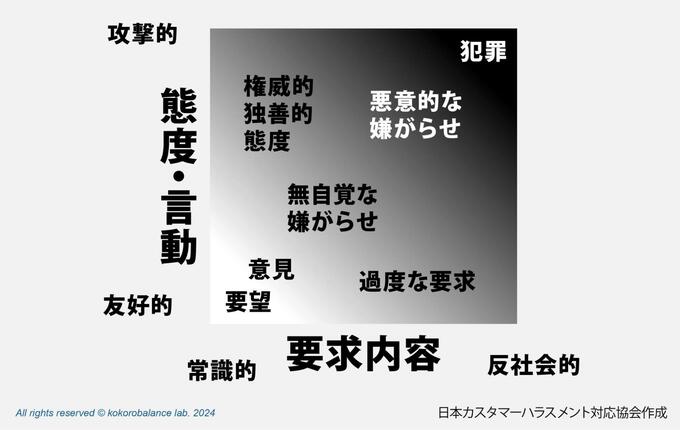

ただそれが右側のグレーな部分になるに従い、悪質なクレームや攻撃的な言動になっていく、すなわちカスハラといわれるものに近づいていきます。右側の黒い部分、非常識な暴力行為は現行法でも適応できるレベルとなるでしょうが、その間となる、常識と非常識の境界は、わたしたちそれぞれの感覚によって異なるでしょう。その「わたしたちの感覚」といったあいまいなものをどう規定していくか、そこがポイントとなるのです。

そのカスハラのグレーゾーンを明確にするために、私が代表を務める協会では、2つのツールを用いてその線引きを明らかにしています。

1つ目は、要求(サービス)の内容と態度・言動の度合いを2軸で評価するというもの。カスハラというと、胸ぐらをつかむ、などの「攻撃的な態度」(縦軸)ばかりが強調されがちですが、顧客が要求しているサービス範囲が、提供しているサービス範囲に合致しているか(横軸)、というのも、とても重要です。まさに従業員が体験しているカスハラのデータを用い、企業ごとの線引きを決める分析を行っていきます。

そして2つ目は、従業員が「日常的にどんな困難な顧客に相対しているか」を可視化できる指標です。これはもともと英語圏で研究開発されていたものを、筆者らが日本語版化したものです。先に紹介したUAゼンセンカスハラ実態調査2024年度版のほか、いくつかの企業でこの指標を用いて調査研究を行っているため、4万人ほどのデータが蓄積されているところです。

このチェックリストは、従業員が日常的にどんな顧客と接しているかを可視化できる指標ですから、メンタルの状態、働きがいや生産性との関連などを検討することにより、カスハラの実態を把握し、適切な対策を講じることが可能となります。

最近トップメッセージとして「われわれは毅然とした態度で接客致します」という発信が相次いでいますが、実効性のある顧客対応・カスハラ対策に踏み込むには、その宣言から一歩進めて、このような科学的なデータに裏打ちされた、組織独自の線引きづくりとその共有が必須であると考えます。