専門家「京都市のハザードマップはミスリードを起こす可能性」

では、震度5と6はどれほど違うのか、京都市市民防災センターで地震の揺れを体験すると…

(記者リポート)「震度6クラスはテーブルの脚を強く掴んでいないと身体がもっていかれそうになりました。震度5クラスと震度6クラスではかなりの差を感じました」

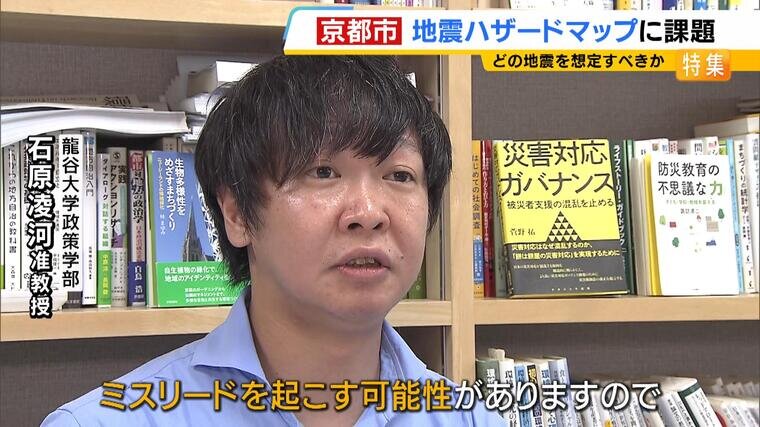

地震ハザードマップを研究している龍谷大学の石原凌河准教授は、京都市のハザードマップは住民に誤解を与える恐れがあると指摘します。

(龍谷大学政策学部 石原凌河准教授)「区ごとの地震ハザードマップは、断層がかなり特定されすぎていて、『その断層(の地震)だけしか想定されていないんじゃないか』というミスリードを起こす可能性がありますので、他の断層による被害も想定されているということを合わせて伝えていくべきかと思います」

同じく複数の断層が周辺を通る札幌市では京都市のように区で分けるのではなく、想定される5つの地震の中からその地点の最も高い震度をハザードマップに載せ、市民に備えるよう啓発しています。

京都市は一部の区の境界で想定震度に差が生じている今のハザードマップについてどう考えているのでしょうか。

(京都市防災危機管理室 吉川暢担当係長)「行政区ごとに想定する断層が違うことによって安心材料になってしまう可能性もありますので、今後この方式が正しいのかどうかも検討していきたいと考えます。(住む場所の)震度階級を見ていただいて『低いから安心』ではなくて、最大の揺れに備える心構えを持っていただくことが大事。京都市でもそれを今後はお伝えしていく必要があるのかなと思っています」