発酵・熟成に1年かけて原料に

鍋田さんの工房に入ってまず驚いたのが、ツンとした発酵臭。この独特の香りは藍染めの原料に理由があります。

収穫したタデ藍の葉は乾燥させたあと、1年かけて発酵・熟成し堆肥状にします。これが藍液と呼ばれる藍染めの素となる液体です。

瓶の中に入っている藍液は、藍色というより黒色っぽい印象。手を入れてみると、ドロっとしています。

光を反射しているかのようなきらめき

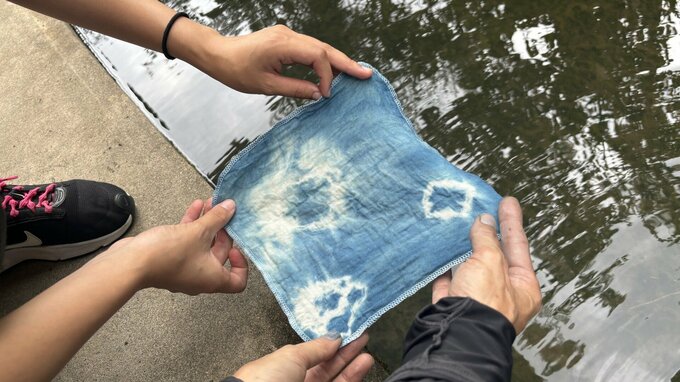

この藍液に白い布を入れ、優しく揉んで浸透させます。輪ゴムで縛った小さなガーゼを1分ほど揉みこませたら、藍液の中から引き揚げます。真っ黒になったガーゼを水ですすぐと、きれいな藍色に!絞り染めの完成です。

太陽の光に照らすと、きらめいているようにも見えます。

製作したキーホルダー等の小物類は、八女市黒木町内にある「古民家梅屋」で週末だけ販売されているほか、鍋田さんの工房では、藍染めの体験教室も開いています。

鍋田百子さん(53)「今はまっているのは、薄いレース生地を染めること。レースは深みのある色に染めると、とても美しくなるんです」

イノシシ被害はどうなった?

ちなみに、イノシシ避けに効果はあったのでしょうか。

鍋田さんによると、田んぼのイネや畑には電気柵を設置していてもイノシシ被害はなくならないのに、タデ藍だけはそのままでも葉を食べられる被害は発生していないそうです。