食材費高騰と学校給食

文部科学省の調査では、小中の給食費が過去5年で約8%、10年で12%も上昇していることも判明した。食材費高騰の影響を受け、給食の献立の作成が難しくなり、給食費の値上げを行わないと今まで通りの給食が提供できないという事態が生じている。

国は地方創生臨時交付金を拡充し、2022年7月時点において、臨時交付金や自己財源によって、学校給食費の保護者負担軽減を実施又は予定している自治体は8割を超えていた。この中には、給食無償化を行なった自治体もある。

無償化の課題―財源問題

文部科学省の調査によれば、無償化の財源は、ふるさと納税、寄付金を含む自己財源延べ555自治体に対して、臨時交付金233自治体である(複数回答)。同時に「予算の確保」が課題との回答も132自治体からある。

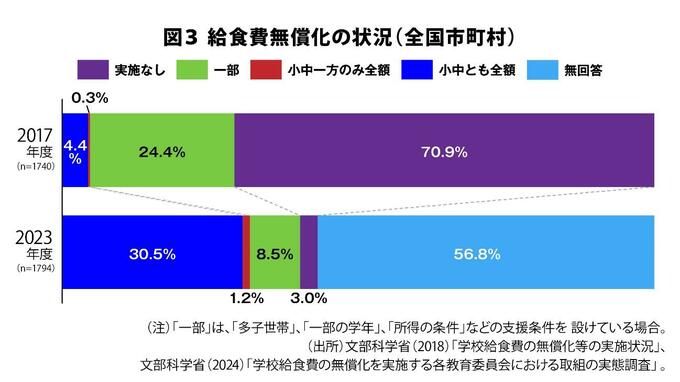

無償化の状況は、「小中とも全額」、「小中一方のみ全額」、「一部」に分類できる(図3)。「一部」は、多子世帯、一部の学年、所得などの条件を設けている場合が該当する。「実施なし」または「無回答」は、2017年度は全国の約7割、2023年度も約6割存在する。

これらの結果から、多くの自治体は国の臨時交付金だけでは無償化は実現できず、無償化のための自己財源があるかどうかによる自治体間格差が広がっているという課題が浮かび上がった。

2005年の食育基本法制定以降、学校給食は単なる昼食ではなく食育の「生きた教材」と位置付けられた。学校給食における地場産物使用の拡大は食育政策の目標であり、2022年度の地場産物の使用割合は56.5%、国産食材の使用割合は89.2%である。

保護者が負担していた給食の食材費を無償化する場合、地域・国内の農水産物を購入する農水産業関連予算と位置付けることも一考に値する。また、韓国や東京都のように、無償化の費用を市区町村などの基礎自治体だけでなく、都道府県に当たる広域自治体も負担することも検討すべきである。