就学援助制度の限界と給食費未納問題

戦後、連合国からの給食への支援が打ち切られると、給食費の保護者負担の増額による未納者の増加で当時の学校給食の4分の1が中止となる事態となった。1956年の法改正によって、学校給食の対象が中学校に拡大されるとともに、生活保護受給者以外への給食費の補助である就学援助制度が導入された。

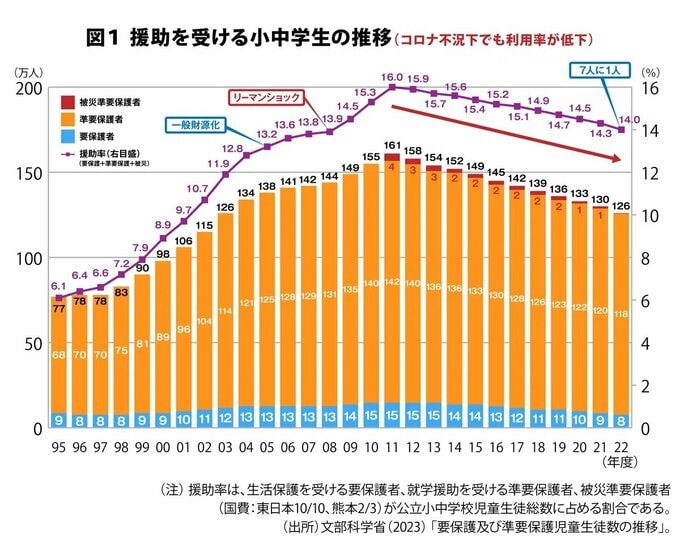

今日、全国の14%、公立小中学生の7人に1人が就学援助や生活保護による給食費の支援を受けている。コロナ不況下では貧困世帯ほど収入が減少したが、援助を受ける小中学生の割合は、2011年をピークに11年連続して減少している(図1)。就学援助に対する国の補助金は一般財源化され、自治体の担当部局は財源を十分に確保できない状況にある。

内閣府の調査では、世帯収入が158.8万円未満の貧困層でも、就学援助を利用したことがない世帯が34.8%もある。就学援助制度の周知不足や、保護者の申請が必要な収入等を基準とした選別的制度であることが、給食費未納発生の原因となっている。

2023年に施行された「こども基本法」では、子どもにとっての最善の利益を保障する子どもの権利条約を尊重することがうたわれている。たとえ親が給食費を納めない状況でも、その子どもから給食を奪うことはできない。

韓国の親環境無償給食

この問題に隣国韓国では、就学援助のような所得制限のある給食費への選別的支援を転換し、普遍的支援である給食無償化を実施するという答えを既に出している。

併せて、農薬や化学肥料をできるだけ使わず環境への負荷が少ない「親環境農産物」をできるだけ給食に使用する「親環境無償給食」を行っている。

農業予算を使っていること、高校まで給食を実施していること、無償化の費用を市区町村などの基礎自治体だけでなく、都道府県に当たる広域自治体も負担していることなどが韓国の無償化の特徴である。東京都も2024年度から、市区町村の給食費支援額の半額を補助している。

自治体で広がる給食無償化

2023年12月に閣議決定された「こども未来戦略」では、学校給食無償化に向けて、自治体における取組の調査を行い、具体的方策を検討することになっていた。

これを受けて、2024年6月に文部科学省は、2023年に実施した学校給食に関する実態調査の結果を発表した。文部科学省による給食無償化についての調査は、2017年度の調査に次いで2回目である。

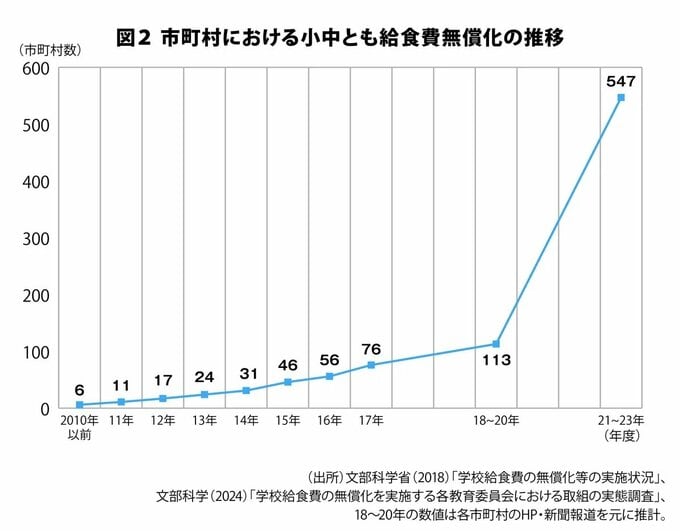

2023年の調査では、小中とも全員全額無償化したのが547自治体、全国の約30.5%となり、2017年の76自治体(同4.4%)の約7倍に増加している(図2)。2010年度以前は人口規模の小さな町や村が過疎化・少子化対策として子育て世帯の転入を期待して無償化を始め、小中とも給食無償化の自治体はわずか6町村であった。

コロナ禍の一斉休校があった2020年度に給食費を全額または一部無償にした自治体は全国100市区町村以上あった。突然の全国一斉休校の実施により、学校給食によって学期中の子どもの昼食が広く保障されていたことの意義が社会に再認識されたこともあり、無償化の目的も普遍的な保護者の経済的負担の軽減、子育て支援に重点が移った。

義務教育であっても塾などの費用を除いて、公立小学校で1人年間約10万円、公立中学校では約17万円もかかる。そのうち給食費は、年間5万円程度を占め、子育て家庭にとって重い負担となっている。

今回の調査でも、無償化に至った経緯として、無償化を実施した自治体の9割から「普遍的な保護者の経済的負担の軽減、子育て支援」が挙げられている。

無償化の成果として、「経済的負担の軽減、安心して子育てできる環境」(61%)のほか、「給食費徴収や未納者等への対応負担の解消」(28%)も挙げられている。給食費未納に関する国の調査は、2016年度以降行われていないが、依然多くの自治体・学校で課題となっていることが、この回答からも明らかになった。