何かあったときのニュースと、何もないときの別の切り口

東区にクマが出没した翌月、私は希望して、報道部からデジタル推進部へ異動した。新しく立ち上げた「Sitakke(したっけ)」というWEBマガジンで、取材執筆や編集を担当している。

Sitakkeは、生き方が多様化する現代だからこそ、いろいろな価値観にそっと寄り添い「明日へのきっかけ」をお届けするというコンセプトだ。一見、クマやニュースとは関係がない。

私はまず「じぶんごとニュース」と「こう生きたっていい」という連載を始めた。ニュースに詰まった暮らしのヒントを届けるものと、多様な生き方を紹介するものだ。

その中で、クマ出没からの教訓をまとめた記事や、クマ対策に取り組む人のインタビュー記事も書いた。切り口を変えることで、ニュースをあまり見ない人にも届けるのがねらいだ。記事はSitakke上に半永久的に残る。報道部のニュース企画も記事化し、放送を見逃した人も、必要なときに情報を得られる環境を目指した。

クマ関連の記事は多くの方に読んでもらえ、反響を受けて、「クマさん、ここまでよ」という連載もスタート。さらに「クマここ」というまとめサイトも立ち上げた。

専門家の協力を得て、「クマに出会わないためにできること」「もしもクマに出会ったら」などの基本の知恵をまとめた。クマのニュースを見て不安になったときなどに、いつでも無料で、正しい知識を得られるようにしたいと考えて制作した。

報道部によるニュースや、ニュースのその後の情報を蓄積するコーナーのほか、クマ対策に取り組む人や、クマについて学んだり対策に参加したりできるイベント情報を紹介するコーナーも作った。

こうした活動の継続の結果、共感し協力してくれる「仲間」が、社内外に増えてきた。

社内外で協力して多様な形の発信を

一方的な発信で終わらず、解決策まで地域と一緒に考えてみたいと、専門家や札幌市、クマに興味のある大学生とチームを組み、「クマとまちづくり」について考えるプロジェクトもスタート。地域住民とともにクマ対策に取り組み、学生が考えたことを記事にまとめ、Sitakkeで掲載した。その過程はテレビでも特集シリーズとして放送した。

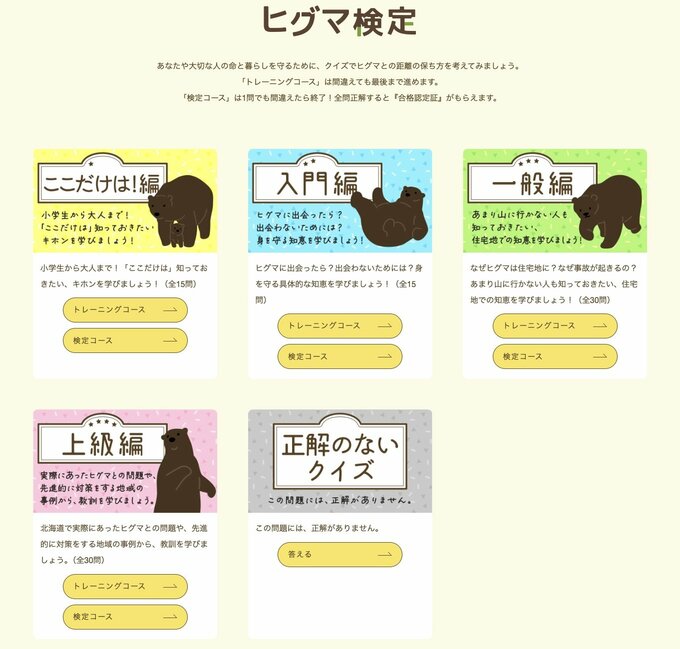

2023年11月には、北海道庁のヒグマ啓発事業をHBCが受託。クイズで学べる「ヒグマ検定」を制作し、「クマここ」に設置した。基本の知恵や全道各地の出没からの教訓を詰め込んでいて、個人や教育現場などでも無料で活用できるようにしている。

専門家などを招いた大規模な啓発イベント「ヒグマフェス」も開催し、その様子は道のYouTubeで公開を続けている。

ことしも7月末から9月にかけて、北海道庁の主催で、「ヒグマ検定」を用いた謎解きイベントを実施する。実は会場となる、札幌の滝野すずらん丘陵公園は、報道記者だった2019年に、親子グマ出没のニュースを書いた場所でもある。そんな場所でクマのイベントをやることは、「クマが出るイメージがつく」など、嫌がられてもおかしくない。

しかしこの公園では、出没を受けて、驚くほどの労力をかけた対策が始まり、今も継続されている。クマが生きられるほどの豊かな自然を「価値」と考え、隠すのではなく、むしろ「対策して安全な環境を作っている」ことを発信しているのだ。

クマがいる北海道の観光スポットとして、一つのモデルケースだ。出没を速報するだけで終わらず、こうした「その後の対策」について伝えるのも、メディアの一つの責任ではないかと思う。

反省から学び、対策を実行する。その大切さを身をもって知っている公園を舞台に、人の親子が、かつて出没した親子グマに思いを馳せながら、クマ対策について楽しく学んでもらえたらと願って、謎解きイベントを企画した。

こうした活動ひとつひとつには、絶大な効果はない。それでも日常的に積み重ねることで、クマ対策を「赤信号は渡らない」くらいに、「どこで学んだのかは覚えていないけど当たり前」の常識にしていけたら理想だと思う。