■増え続ける市民の犠牲「それでも、どうにかして生きていかなければ」

私が一度拠点のニューヨークへと戻ったあと、再度ウクライナ入りしたのは4月上旬。住民の虐殺があったブチャやボロディアンカなどといったキーウ近郊の街からロシア軍が撤退した直後だった。

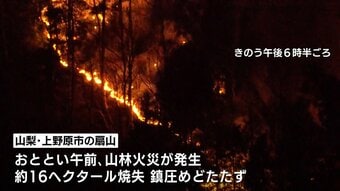

訪ねた町は、いずれも戦闘の傷痕が生々しく残されていた。原型をとどめていない建物の数々。焼け焦げた車両や、地面に空いたいくつもの大きな穴。あらゆるものが破壊され、一帯は色を失っていた。

軍事施設とは無縁の子ども病院の窓ガラスは吹き飛ばされ、屋根には砲撃が直撃した跡が残っていた。大きな被害は防げたが、「子どもたち」と目立つように文字が書かれたこうした病院にも、ロシアによる攻撃は容赦なく加えられ続けた。

戦闘の終わったこうした町では、かけがえのない人を失った話をいくつも聞いた。ロシア軍の占領下、借りた自転車を返すため職場へ向かおうとしたところ、何の警告もなく後ろからロシア兵に撃たれた人。町を守ろうと、侵入してくるロシアの軍用車両の前に立ち、無残にもひき殺された人。凄惨な話の数々だった。

夫を亡くし、一人で子供を育てていかなければならないという女性が私たちにつぶやいた。

「それでも、私たちはどうにかして生きていかなければ」

戦闘が長引く分だけ、市民の犠牲は増え続けている。

今年7月下旬。3度目の取材で訪れた北東部ハルキウは、ウクライナ第2の都市だ。東部ドンバス地方のウクライナ軍の包囲を狙い、ロシア軍が制圧を目論んでいた。避難していた人が戻り、商業施設も再開するなど着実に日常を取り戻しつつあるキーウ以西とは異なり、ここはまだまだ熾烈な戦場だ。私が取材に当たっていた数日間も、連日のように攻撃に見舞われた。数十分おきに鳴り響く激しい爆発音は、2月にキーウで聞いていたそれよりも頻度が高く、距離も近かった。

ある日は市民の足として使われるバス停が砲撃され、またある日は市民が集う市場に対し、被害が広範囲に及ぶクラスター弾と思われるロケットが着弾した。

いずれも多くの市民が巻き込まれ、現場では大切な人を失った家族らが悲涙にくれた。

今回の侵攻で人生を狂わされるのは、物理的な攻撃の被害だけではない。

軍事侵攻以降、ロシア国内でひときわ有名になったウクライナ人のおばあさんがいる。