一番の課題は「親自身のセキュリティーに対する認識の緩さ」

広島市にある携帯ショップの店長は、トラブルに巻き込まれないために「保護者がもっとスマホに慎重になるべきだ」といいます。

有害なサイトの閲覧を制限する「フィルタリング」など、保護者がスマホの利用環境を整える「ペアレンタルコントロール」機能を、積極的に取り入れるよう勧めています。

ドコモショップ西風新都店 菅原大和 店長

「親自身がセキュリティーの大事さの認識がまだまだ緩い状況なのが一番の課題」「子どもとルール決めをせず買い与える方もいるし、何よりも保護者が知識を持っていないケースもほとんどなので、保護者が知識を持ち、どうスマホと向き合うか、子どもと一緒に考えるのがベスト」

青山高治アナウンサー

なかなか難しい問題ですよね。

コメンテーター木村雅俊さん(中国新聞)

表面上だけではなく奥が深い問題。僕の知り合いの40代後半の人が課金で遊びすぎて高額請求になって、小中学生の子どもはやらないのに奥さんにめちゃくちゃ怒られたと…それくらい大人でも勢いでいってしまうことがある。

中根夕希アナウンサー

簡単にそういったところにアクセスできてしまうのが怖さでもある。

青山アナウンサー

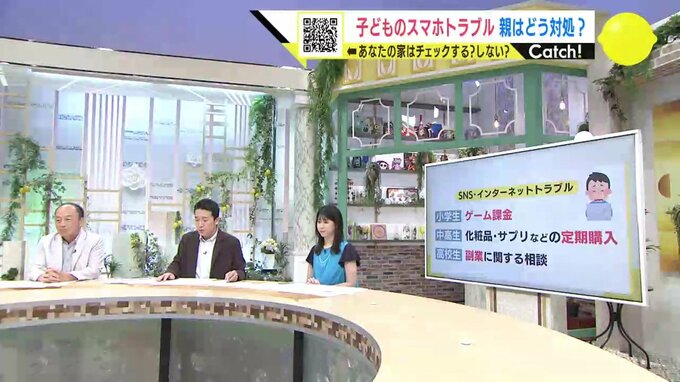

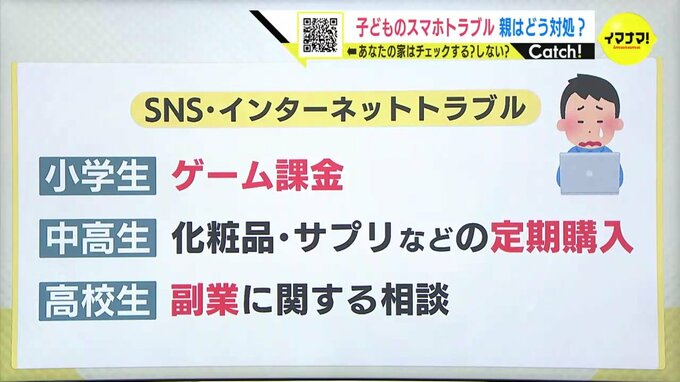

では、実際に子どもたちの間にどんなトラブルが多いのか見ていきます。

・小学生=「ゲーム課金」

・中高生=「化粧品」の購入…脱毛クリームや美容液など

これは1回だけで解約できると思ったら定期購入だったとか、次から商品の値段が高額になる契約だったなど色々なパターンがある。

そして、

・高校生=「副業に関する相談」

アルバイトとしてお金が稼げると銘打って、その前にマニュアル購入してください、などと要求されたりするものです。

青山アナウンサー

対策としては、保護者が子どものスマホ利用を管理できる「ペアレンタルコントロール」の機能を活用したい。サイトの閲覧・利用時間を制限できるだけでなく、無断でアプリを取り込んだり、無断課金ができないようにする機能ということです。

そしてやっぱり一番は家族でよく話し合ってスマホ利用のルールを決めることが大事です。

予期せぬ定期購入にあわないためには、通信販売はクーリング・オフ制度が適用されないので注意し、解約条件など注文サイトの画面を細かく見ることも大事になってきます。