そっくりなAI音声“声の権利”ルールは?

小川彩佳キャスター:

「梵そよぎ」のガイドラインとしてNGなのは

・価値や品位を下げるような創作

・特定の思想を助長させる利用などをあげていますが・・・

梵そよぎの声で二次創作することはOKとしています。

データサイエンティスト 慶応大学医学部教授 宮田裕章さん:

キャラ崩壊させるような使い方は良くないということですよね。ただ一方で、今インターネットが出てきたときよりも新しいものが生まれている社会状況だと言われています。

まさに無秩序の中で、色々な可能性が生まれていく。その時にどういうビジネスが出てきたのか振り返ってみると、ある程度使いながら規制を一緒に考えていくことが大きな可能性を持った。

まさに梶さんの取り組みの中で、例えば音声AIガイダンスという味気ないものが、全部推しの声になったとしたらば、全然魅力が違ってくる訳です。新しい声の可能性がいっぱいあるのではと思います。

「みんなの声」は

NEWS DIGアプリでは『AIカバー』について「みんなの声」を募集しました。

Q.「AIカバー」にどれほど触れたことがある?

「作ったことがある」…0.4%

「聴いたことがある」…8.3%

「知っているが聴いたことはない」…36.3%

「存在を知らない」…55.0%

※7月15日午後11時22分時点

※統計学的手法に基づく世論《世間一般の意見・議論》調査ではありません

※動画内で紹介したアンケートは16日午前8時で終了しました

藤森祥平キャスター:

AIでそっくりな声を作れるということをまだ知らないという人も多いようですが、技術が進んだことで問題も起きています。

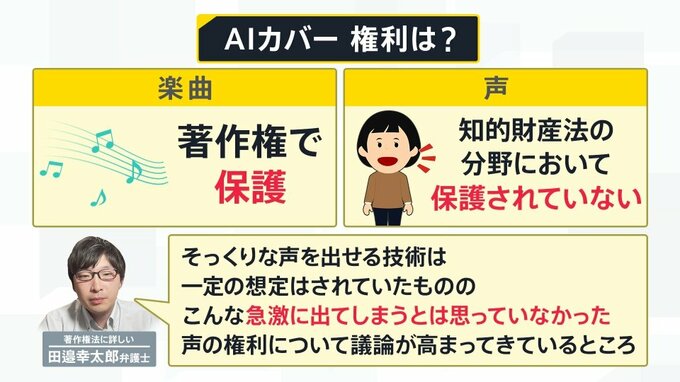

AIカバーで楽曲は著作権で保護されていますが、「声」そのものは知的財産法の分野において保護されていません。

著作権法に詳しい田邉幸太郎弁護士は「そっくりな声を出せる技術は一定の想定はされていたものの、こんな急激に出てしまうとは思っていなかった。声の権利について議論が高まってきているところ」としています。

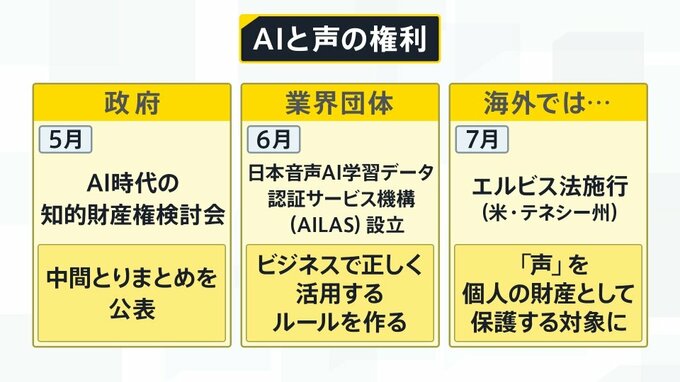

AIと著作権などについては5月に政府が「AI時代の知的財産権検討会」を行い、中間とりまとめを公表しています。

業界団体では、6月に「日本音声AI学習データ認証サービス機構(AILAS・アイラス)を設立し、ビジネスで正しく活用するルール作りをするとしています。

海外ではアメリカのテネシー州で7月にエルビス法が施行されました。「声」を個人の財産として保護する対象にしています。

小川キャスター:

急ピッチで対応が進んでいますが、技術にルールが追い付いていない状況ですね。

宮田教授:

一般の人たちも、これから真似される可能性が出てきます。オレオレ詐欺など既に見分けがつきにくかったですが、これからは生体認証と併せて、例えば「自分の通話がその人のものである」と証明するような技術は、実はもうスマートフォンの中にあるんですよね。なのでそういった対策が出てくるのではないのかなと思います。

藤森キャスター:

皆さんに「声」の権利について聞いてきました。