「クロマグロの漁獲枠拡大」を求めるワケは?

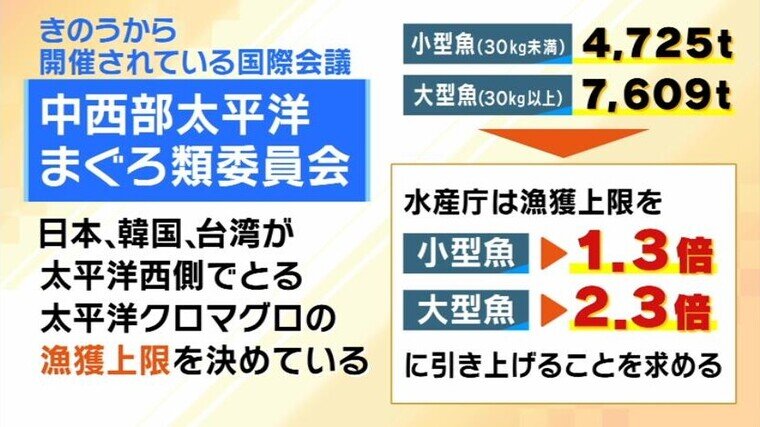

そんな中、7月10日から開催されている国際会議「中西部太平洋まぐろ類委員会」。毎年行われている会議で、日本・韓国・台湾が太平洋西側でとる太平洋クロマグロの漁獲上限を決めています。

現在のクロマグロの漁獲上限は、小型魚(30kg未満)が年間4725トン、大型魚(30kg以上)は年間7609トンです。この漁獲上限について水産庁、つまり日本は、小型魚を1.3倍に、大型魚を2.3倍に引き上げることを求めました。

小型と大型で上限に差がある理由は、小型のほうが1トンあたりに多くの魚が含まれるため、小型をとりすぎてしまうと将来、大型になる魚が減ってしまうからです。

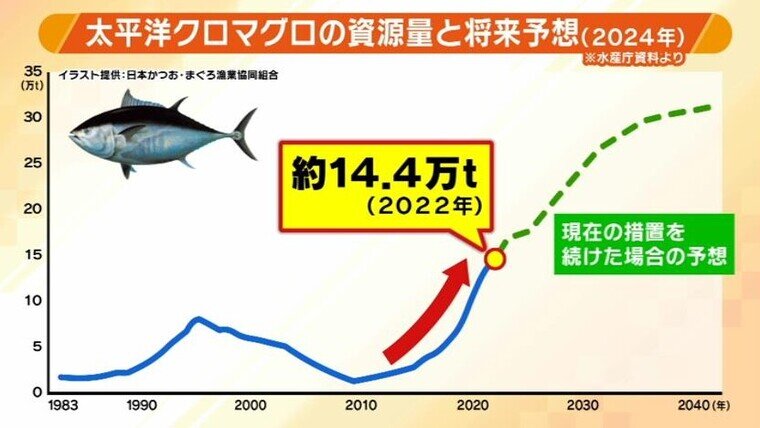

漁獲枠の拡大を求めたその背景にあるのは、太平洋クロマグロの量(資源量)の変化です。2010年ごろまではクロマグロの量は減少傾向でしたが、環境保護の動きが功を奏して、量が大きく増えたのです。漁師だけではなく趣味でフィッシングをする人にも「このサイズはとってはいけない」というルールが厳格化されたことも影響しているのかもしれません。

太平洋クロマグロの量は、現在の上限でとっていったとしても、今後も増えていくことが予想されています。そのため、要は“もっととって、もっと流通させていこう”ということを日本は求めています。

今回で言うと、日本・韓国・台湾という3つの国・地域の漁獲量を増やそうということで、実際に漁獲枠が拡大した際には、その内訳をどうするか、さらに話し合いが必要になってくるということです。