「共助」が出すぎると「自助」がおろそかになる

災害時、自分の身を守る「自助」、行政などの公的な支援の「公助」に対して、地域や身近にいる人同士で助け合うことを「共助」と呼びます。

長崎での出来事は、「共助」のさなかに起きたことでした。

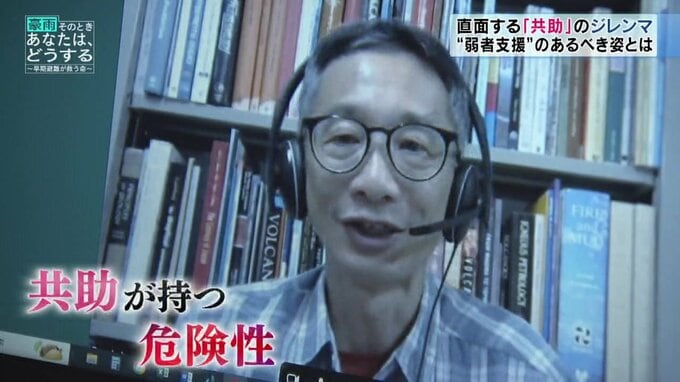

災害や防災に詳しい鹿児島大学の井村准教授に話を聞くと…

鹿児島大学 井村隆介准教授「西海市では、この時にはこの2人だけが亡くなっている。実際には亡くなられた方の家も、雨の後も無事だったということなので、民生委員の方にお願いしていなければ、2人亡くなるということはなかったかもしれないということを考えると、やはり共助には限界がある」

井村准教授は「共助」が持つ危険性を次のように話します。

井村准教授「自分の命を優先してくださいというのが国の指針だとか、民生委員会の指針ではあるんですけど、一方で、“顔が浮かんでしまう関係ができている”ということになると、“見捨てるわけにはいかない”という気持ちも非常によく分かるんです。ただ、共助をあまりに出すと自助の部分ができなくなってしまう可能性がある」

こうした中、井村准教授が改めて呼びかけるのは、自分の身を守る「自助」の重要性です。

井村准教授「自助が出来ていない限り、絶対に共助とか公助にまわれない」

中渡さん「日ごろからコミュニケーションが行き届いていて、関係性が濃いほど、助けたいという思いが強くなる。民生委員に限らず消防団の方も、あるいは集落で水を管理している地域の農家同士でも『自分が見に行かなければ、村の田んぼがやられてしまう』という責任感で行動して被災する人も多い。自分の身の安全を重視してほしい」

しかし、「共助」に頼らざるを得ない要支援者が多く住む地域があるのも現実です。後編では、2020年7月豪雨で25人が亡くなった球磨村の取り組みから「共助」を考えます。