ネットの誹謗中傷に進む対策 改正法成立も実効性に残る課題

藤森祥平キャスター:

インターネット上での誹謗中傷は大きな社会問題になっています。国が委託する違法・有害情報相談センターに寄せられている相談件数は毎年5000件を超えているそうで、2022年度は5745件。「削除の方法を知りたい」という相談が67%と、かなり多くを占めています。

トラウデン直美さん:

多くの人が「ない方がいい」と思っているはずなのに、減っていかないのが本当に不思議です。「気にしないのがいい」、「無視するのが一番」、「見ないようにするのが一番」というのが、おそらく最善だとされているし、自己防衛をするためにそれ以外に方法がないようにみえますが、それではいけないと思います。

こういったもの(誹謗中傷)は、目に入ってしまうとどんどん蓄積して長年のダメージになりますし、最悪のケースに繋がることも現実に起きています。誹謗中傷を現実の世界で面と向かって人に言ったら大きな問題になりますから、「SNS上であれば簡単に言って良い」というのは違うと思います。今回の法改正が進み、良い方向に動いてほしいです。

小川彩佳キャスター:

HIKAKINさんの所属事務所が行った会見で紹介されたデータでも、1件の炎上投稿にネガティブなコメントをする人は実はネットユーザーの40万人に1人にすぎないということです。限られた人数でも、SNS上では大きな声として響いていく特性がありますから、プラットフォームの責任というのは大きいです。

藤森キャスター:

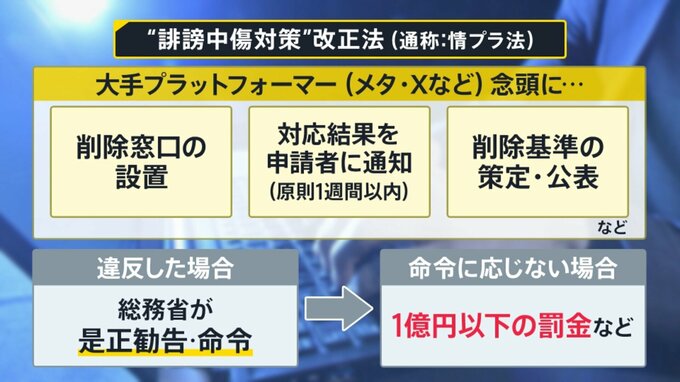

こうした状況を受け、国会でSNSの運営事業者に対応を求める法改正が行われました。“誹謗中傷対策”改正法(通称:情プラ法)の中身を見ますと、Facebookなどを運営するメタやX(旧ツイッター)など、大手プラットフォーマーを念頭に置いて、▼削除する窓口の設置を求める、▼申請があった場合には対応結果を原則1週間以内に通知する、▼削除基準の策定や公表などを義務付けるなどという内容になっています。

違反した場合、▼総務省は事業者に対して是正勧告や命令を出すことができ、▼命令に応じない場合は1億円以下の罰金など、罰則を設けたということです。

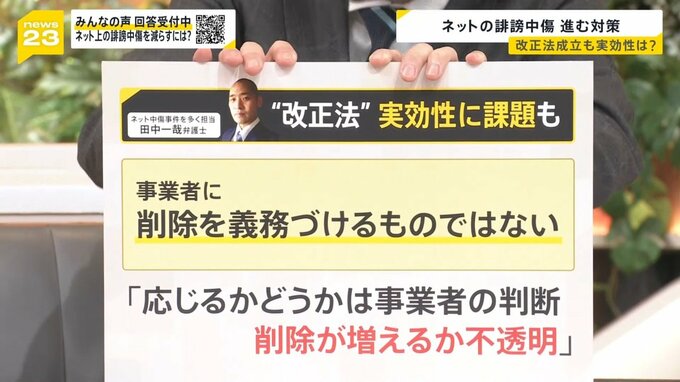

ただ、この法改正は実効性に課題が残るという指摘もあり、ネット中傷事件を多く担当している田中一哉弁護士によると、今回の改正法は事業者側に削除を義務付けるものではないので、「あくまでも削除に応じるかどうかは事業者側の判断に委ねられる。実際に削除につながるケースが増えるかどうかは不透明」だということです。

トラウデン直美さん:

根本解決にならない方向ならすごく悲しいですが、やはり1人1人が認識することもすごく大事だと感じます。小さな箱の中の世界だけがすべてではないというところを、みんなでお互いに守り合っていくというのは大事だと思います。

小川キャスター:

共有していかなければならないことです。5月23日は誹謗中傷が原因で亡くなったプロレスラーの木村花さんの命日でもあります。