山形で生まれた初代・源衛門が1751年=宝暦元年に創業し、紅花や呉服を山形から上方に行商していました。

1772年=安永元年。当時の薩摩藩主、島津重豪が商業振興のため、全国から商人を招いていると知り、源衛門は薩摩藩に移ることを決意します。

「山形屋の始祖・初代源衛門は紅花の取引を手始めに商いの道へ分け入り、やがて一家を挙げて南の果て薩摩に根を下ろした。」(山形屋社史より)

薩摩に来た源衛門が、今の鹿児島市金生町に開いたのが呉服店・山形屋です。

故・岩元恭一社主(当時)「よくぞ鹿児島に来てくれたと思う。あの当時の日本でそこまで行動できるどうか…よくやられた。感服している。」

西南戦争で店も街も全焼…木材高騰の中再建

源衛門以降、呉服と古着を販売し鹿児島での礎を築きますが、1821年、鹿児島城下を襲った大火事で店が焼けてしまいます。

さらにおよそ50年後の1877年=明治10年、西南戦争で再び店が焼失。街のほとんどが焼け、木材が高騰する中、金生町に店を再建し商いを続けました。

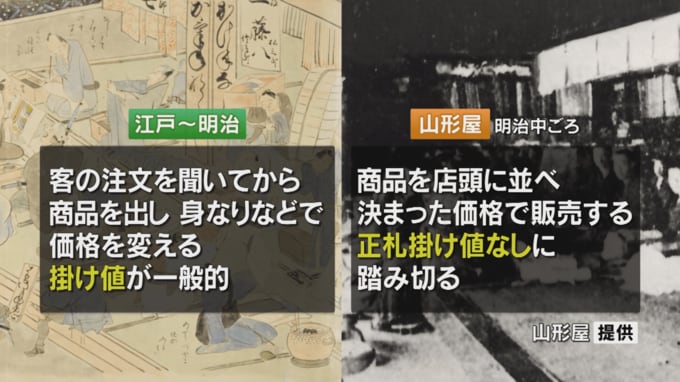

時代に合わせ商いを変える 珍しかった「定価販売」に踏み切る

その商いのやり方は時代の流れとともに変わりました。江戸から明治の呉服店では、客の注文を聞いてから商品を出し、客の身なりや身分を見て価格を変える「掛け値」が一般的でした。

そんな中、山形屋は明治中ごろに大転換を図ります。商品を店頭に並べて決まった価格で販売する「正札掛け値無し」に踏み切ったのです。自由に品物を見られて、誰にでも同じ価格で売るー。顧客のためを考え、全国でも早い時期での導入でした。