オレンジから“国産みかん”にシフトも課題が…

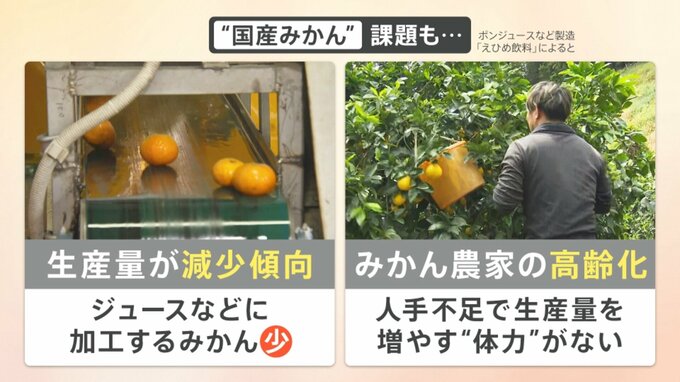

では“国産みかん”はというと、立ちはだかるハードルが二つあります。

▼生産量が減少傾向

高級なみかんを作るということにシフトする生産者が多く、ジュースなどに加工する安いみかんが少ない現状

▼みかん農家も高齢化

人手不足で生産量を増やす“体力”がない

「オレンジが駄目なら、みかんがいい」ということでみかん農家が喜んでいるかというと、生産量が減少傾向にあるのでみかんにもシフトできない、というところが見えてきます。

ホラン千秋キャスター:

私達の身近な食品がいろんなピンチに面していますが、目先のピンチだけではなく長期的に考えると、様々なものが生産しづらくなっている。気候が変わってきていて、生産するものを変えなければならない、など広い目で見るとかなり大きな問題だと伝わってきます。

スポーツ心理学者(博士) 田中ウルヴェ京さん:

広い目で見ると、いかに環境の変化が生産物に影響するのか、ということをまずは自覚せざるを得ない、ということ。需要と供給のバランスは、簡単に私達がどうかできるものではないので、みかん生産者の人たちが一時大変になる可能性は当然ありますが、上手に生産者の皆さんを支援しながら、少しずつみんなが食べていければいいな、とは思います。

ホランキャスター:

これまでオレンジジュースを加工していた業者などは、「空いてしまった分は何で埋めるか」など課題があるわけですよね。

井上キャスター:

今回はオレンジジュースに焦点を絞りましたが、これまで日本は「1ドル100円ぐらいをベースに輸入で頼っていこう」としていたので、これから自給自足を考えなければいけないのか。「こういったリスクはつきまとう」ということも突きつけられますよね。

田中ウルヴェ京さん:

やはり、急激な円安・急激な円高、そういうことが輸入にはとても影響があるので、そこはもちろん考えていかなければいけないところですね。

==========

<プロフィール>

田中ウルヴェ京 さん

スポーツ心理学者(博士)

五輪メダリスト

慶應義塾大学特任准教授

アスリートの学び場「iMiA(イミア)」主宰